こんにちは! 近畿大学 広報室でインターンシップをしている、総合社会学部 総合社会学科 社会・マスメディア系専攻 2年の濵田乃(はまだ・のの)です。

私がこの世で一番恐れているものは「雷」です。突然鳴り響く大きい音やピカッと光る空。思い浮かべただけで息が苦しくなります。

小さいころから突発的な大きい音が苦手で、雷が鳴るとパニックになっていました。その苦手意識に追い打ちがかかったのは、高校生だった4年前の夏のことです。

授業中、ピカッと空が光りました。なんとか平静を装い授業を受け続けましたが、正気ではいられなくなり、保健室へ行こうとした矢先。

「バーーーーーーーーン!!!!」

聞いたことのない爆音が聞こえ、衝撃が体に。校舎近くの駐輪場に雷が落ちた音でした。パニックで過呼吸になり、友達に支えられて保健室に向かいましたが、道中でもあちこちで雷の落ちる音が……。建物の中にいたのに、身の危険を感じました。

その出来事がトラウマとなり、雷が鳴りそうな日に外出できなくなりました。外に出ても、30分に1回は雨雲レーダーを確認しないと落ち着きません。空が曇ってきたら、慌てて建物の中に避難する生活が続き、お医者さんに相談すると「雷恐怖症」と診断されました。

雲行きが怪しくなったらすぐに雨雲レーダーを確認

雲行きが怪しくなったらすぐに雨雲レーダーを確認

ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンは手放せない。光を見るとパニックになるので、不自然に目元を隠す

ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンは手放せない。光を見るとパニックになるので、不自然に目元を隠す

私の「雷恐怖症」は心理的ショックが原因ですが、物理的に被害に遭う事例もあります。近年、雷による死亡者は国内で年間10人以下。一方で2024年の夏は関東で局地的雷雨(ゲリラ雷雨)の発生が多く、よくニュースでも取り上げられていました。東京や埼玉の落雷回数は前年比約4倍だったようです。落雷で直接的な被害に遭われた方のことを思うと胸が痛みます。

とはいえ「敵を知る」と言うように大嫌いな雷への理解が深まれば、過度な恐怖心も少しはマシになるのではないか。そんな期待を持って、大気電気学を専門に研究をされている近畿大学 理工学部 電気電子通信工学科の森本健志先生に、雷のメカニズムや身の守り方について話を聞きました。

森本 健志(もりもと・たけし)

近畿大学 理工学部 電気電子通信工学科 エレクトロニクス系工学専攻 教授

専門は大気電気学、リモートセンシング工学、電磁環境。電磁波の放射などの特性を用いて、対象物の性質を遠隔から計測するリモートセンシング技術を応用。災害を引き起こす現象や地球環境などを観測対象とした、機器の開発や観測、解析を行う。

教員情報詳細専門家も恐怖を感じる雷の仕組みってどんなもの?

濵田

本日はよろしくお願いします! 私、本当に雷が苦手で。雷の研究をされているとのことですが、先生自身は雷が怖いと思いますか?

森本先生

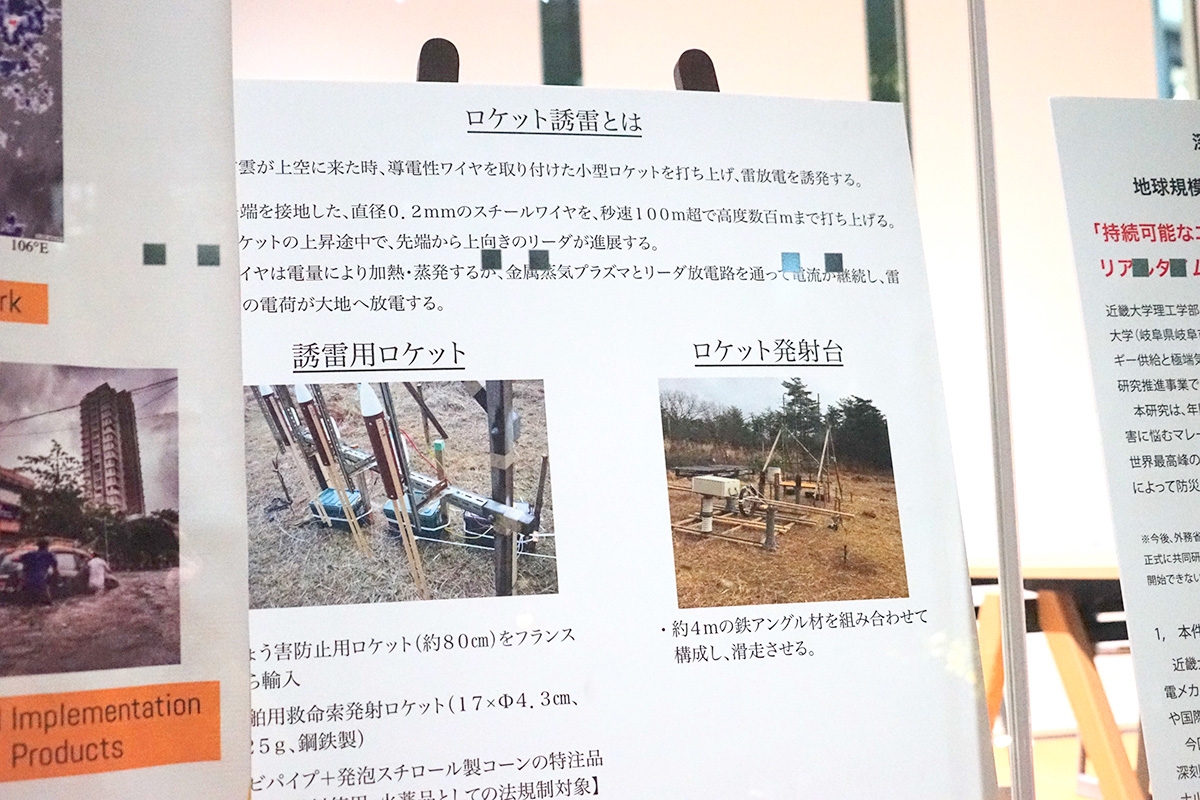

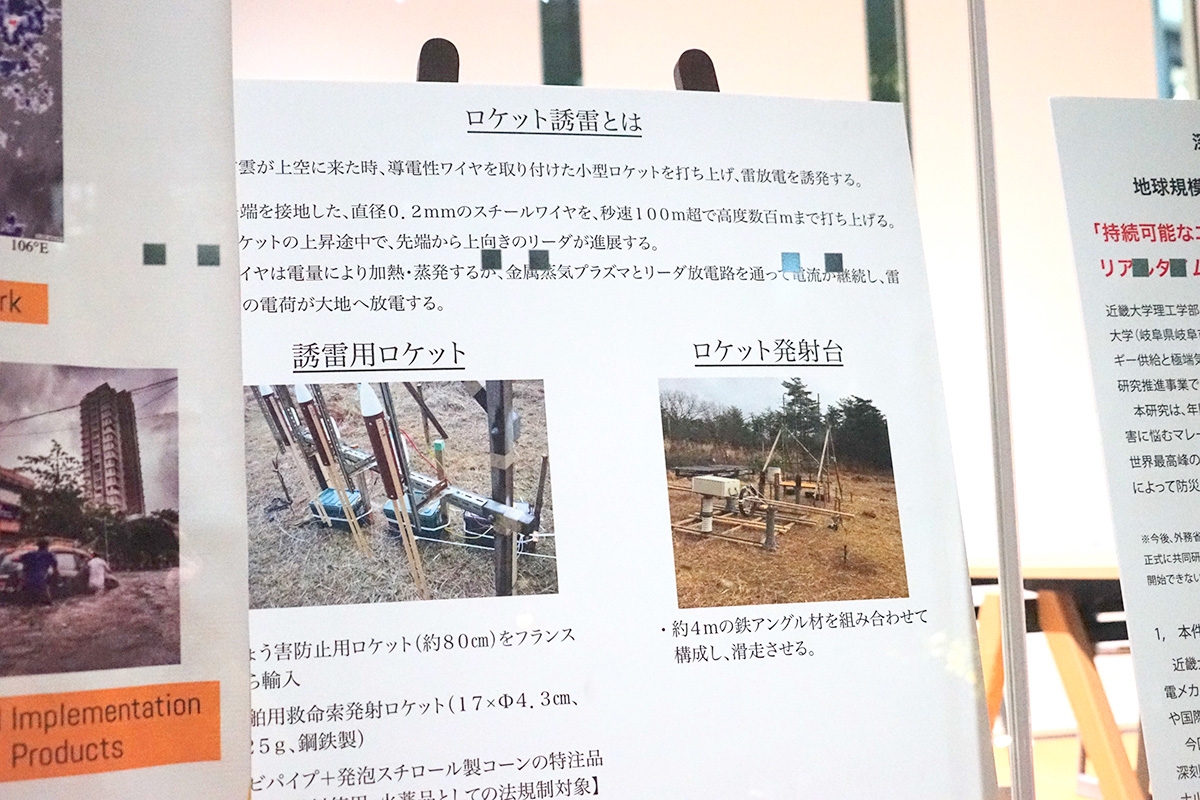

それはもちろん、怖いですよ。僕は、ロケットで雷を捕らえて地上に導く「ロケット誘雷」という実験をしているんですけど、50m先に雷が落ちる。さすがに怖いです。

森本先生

もちろん安全対策はしています。とは言いながら実験をする以上、雷が鳴っているときにロケットを設置しに外へ出ますからね。僕は雷に打たれたことはないけれど、いつそうなっていてもおかしくない。

濵田

考えられないシチュエーションです……。では、そもそも雷ってどのような原理で発生しているんですか?

森本先生

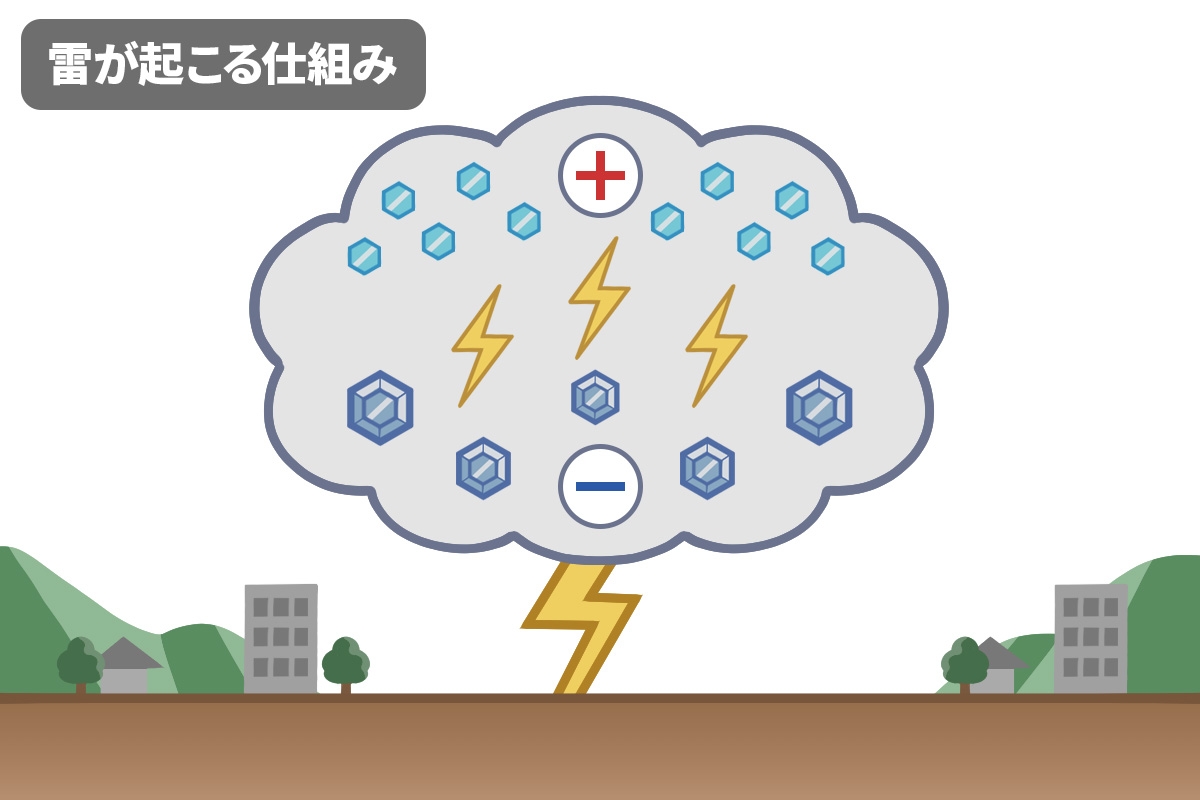

雷は、基本的にドアノブを触って静電気でバチっというのと同じ電気現象。ただし、空気は本来電気を通さない。電気が通らないはずのところに、耐えきれないほどの電気が溜まると「通り道」ができるんです。絶縁されているはずのところが破壊され、道ができるので「絶縁破壊」と言います。

森本先生

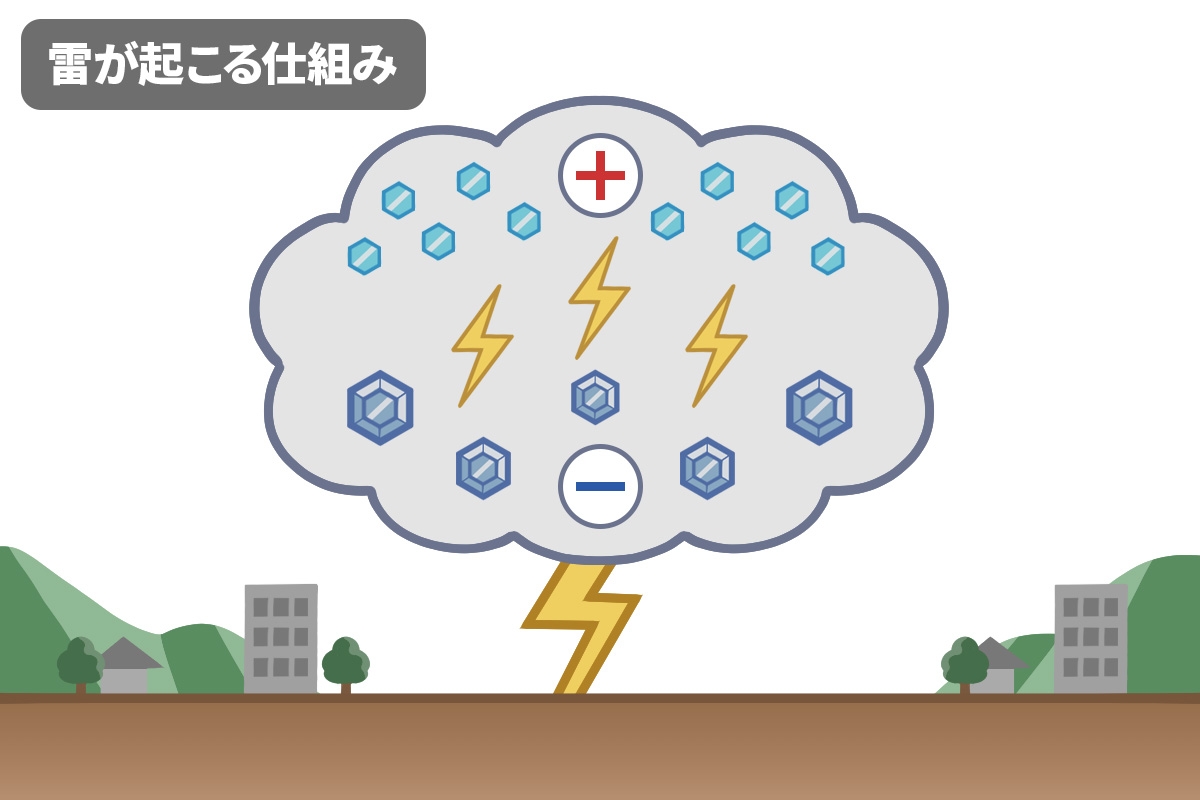

雷雲の内部では、水蒸気から変化した氷の粒がプラスかマイナスの電気を帯びます。プラスとマイナスはお互いに引き合う性質がありますよね。だから雲に大量の電気が溜まってくると、それぞれ引き合って繋がろうとする。電気の通り道ができるのは、そのときです。

濵田

電気がいっぱいになったときに道ができるということか。そのときの雷雲の中はどんな状態なんですか?

森本先生

電気と電気が「バチバチ」と言いながら繋がっています。セーターを脱ぐとき、「バチバチ」って音が聞こえるのも電気が発生してるからですが、あれと似た原理です。

森本先生

そう。だから、雷って身近な電気現象と本当に同じで規模が違うだけ。本来は通らないところに電気が流れるから、結果として激しい現象になって光ったり、音が鳴ったりする。「火花放電」とも言いますけど、それが雷が起こる原理です。

森本先生

ドアノブの例だと、体がプラス、ドアノブがマイナスの電気を持っている。じわじわと手をドアノブに近づけると、電気が飛ぶ一定の距離があるんです。雷と同じ仕組みです。だから、ドアノブの静電気を防ぐには、ゆっくり手を近づけるのではなく恐れずに勢いよく握る方がいい場合もある。電気も飛ぶ距離がないと威力が出せないですから。

濵田

私、バチっとなるのが怖くてじわじわ手をドアノブに近づけてました。逆効果になることもあったとは……(笑)

大阪は地形的に恵まれている? 雷が発生しやすい条件とは

濵田

難しい言葉も多いけど、ドアノブの例と同じだと知るとよく理解できました! ところで、条件的に雷が発生しやすい要素はあるんですか?

森本先生

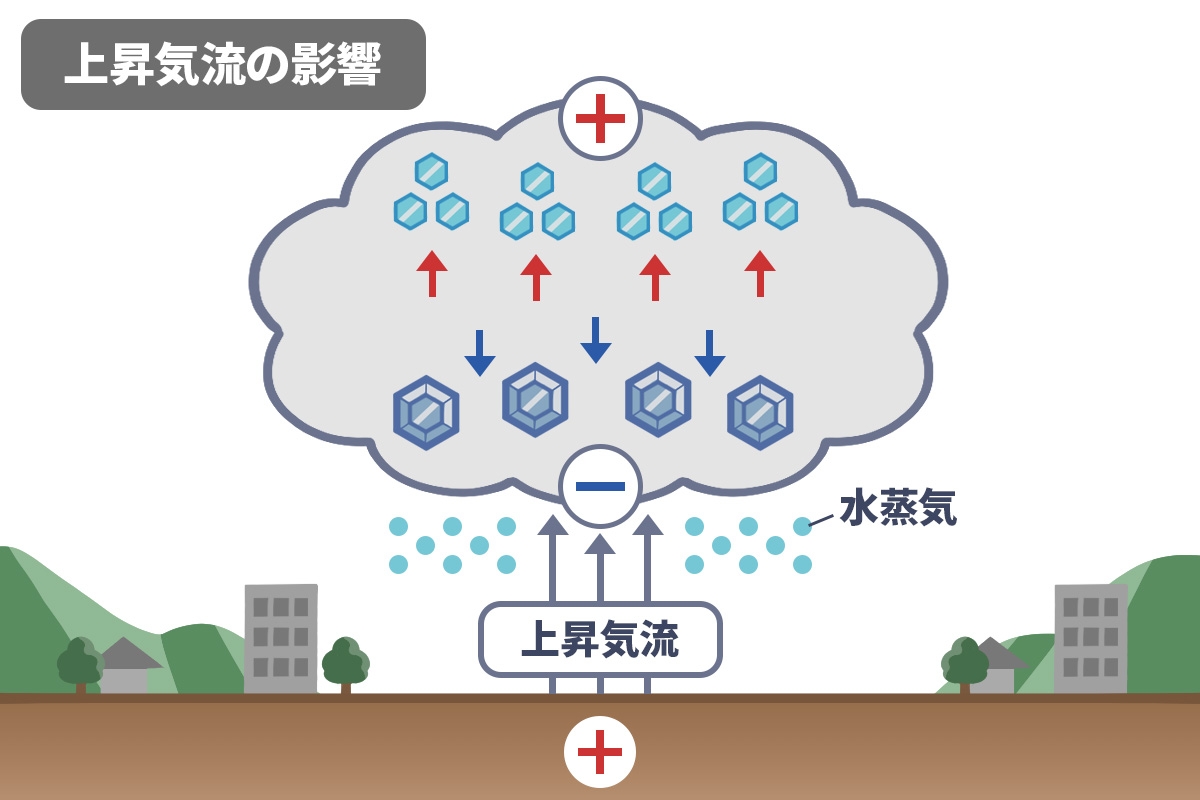

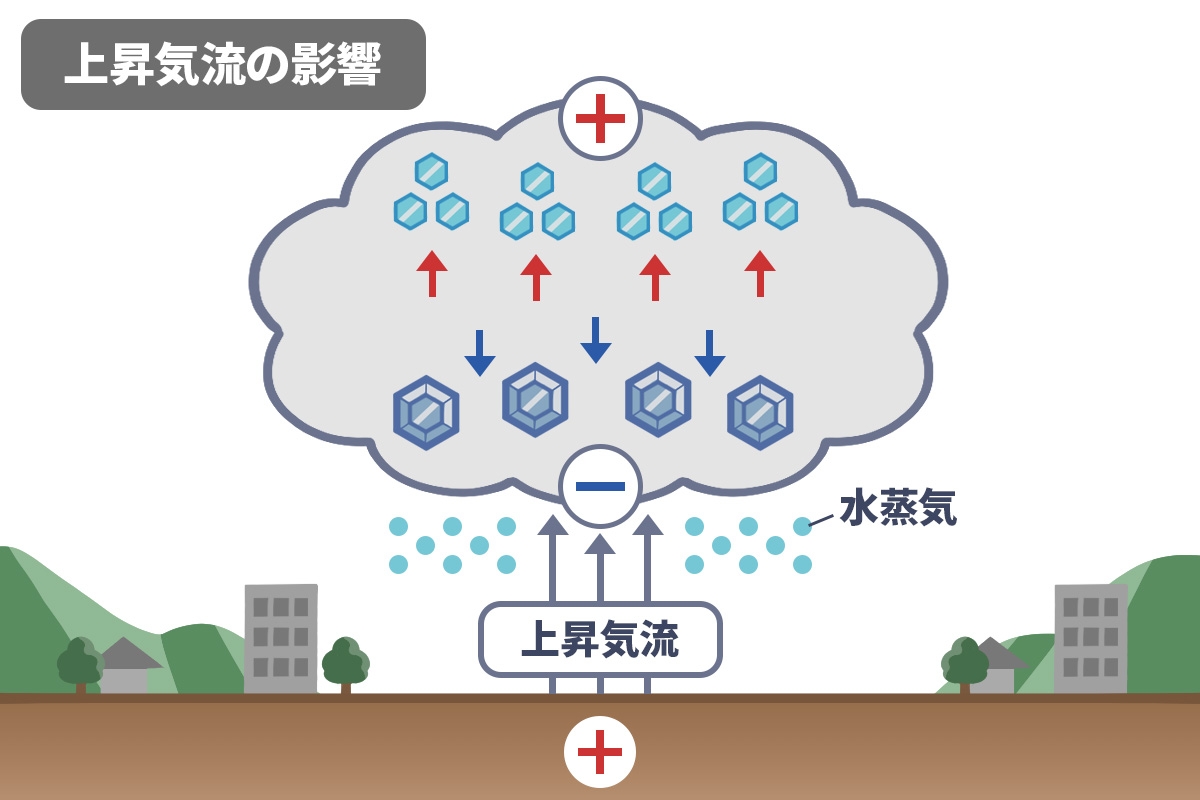

気温が上がることにより空気が上昇する上昇気流は、雷を誘発しやすいです。空気中の水蒸気が気流に持ち上げられると、上空で温度が下がります。温度が下がると、水蒸気は氷になります。

森本先生

そう。その氷が上昇気流で気温の低い上空に持ち上げられると、どんどん氷の粒が大きくなります。大きくなると必然的に粒は重くなり、今度は引力で落ちてくる。そうすると、重くなって地表に向かう大きい粒と上空に向かう小さい粒が出合い、互いに結びつくんです。

森本先生

雲の上層はプラス、下層はマイナスの電荷を帯びている。マイナス電荷が一定量を超えたとき、プラスの電荷を持つ地表との間に道ができるのが落雷です。

濵田

雲の中でバランスを取る作用が働いているんだ。上昇気流が関係するということは、温かい場所ほど雷は鳴りやすい?

森本先生

そうですね。関東平野はわかりやすい例かな。風が山にぶつかって、上方向の風ができます。関東平野の周りは山も多いから、上昇気流が発生しやすい。結果的に雷が多くなります。

濵田

地形にも理由があるんだ。大阪市内は比較的雷が少ない気もするのですが、先生はどう思いますか?

森本先生

風の穏やかな瀬戸内海に面していて、風がぶつかる山がほとんどないので地形的には発雷は少ないでしょうね。

濵田

やっぱりそうなんだ。大阪市内でずっと暮らしたくなりました(笑)

森本先生

あとは雷雲って、入道雲みたいに背が高くて。高さがあればあるほど、電気を溜め込める量も多くなるわけです。

濵田

「夏の入道雲=夕立」というイメージにはちゃんと理由があったんですね。ちなみに、冬にも雷は発生しますよね?

森本先生

はい。北陸地方には「雪おこし」なんていう言葉があるくらい、冬場に雷を含む荒天が多い。でも、世界的に見て冬場の落雷が起きるのは日本海側、ノルウェー、アメリカの五大湖の周りくらいですよ。

濵田

そんなに珍しいことだったんですね。夏の雷と何か違いはあるんですか?

森本先生

冬の雷の方がエネルギーが高いと言われます。まだ研究段階ですが、雷雲に蓄えられる電荷量が多いようで。日本海側にある風力発電所のブレードが雷で壊れた事例も報告されています。

濵田

それだけ冬の雷のエネルギーが強いということか……。日本海側の地域は美味しいものが多いし大阪と同じくらい好きなんですけど、雷が苦手な人からすると冬場は近寄りづらいかも。

森本先生

北陸地方は冬場はずっと雷注意報が出ていますしね。

濵田

やっぱり、雷が比較的少ない大阪市内が一番好きです!(笑)

雷から身を守るにはどうしたらいい?

濵田

話は変わるんですが、雷から身を守るためには空の様子を確認するのが最善なんですか?

森本先生

そうですね。遠くに入道雲が出てきたら気にするのは大切だと思います。厚みのある雲が近づくと、地表は暗くなるので意識してほしいです。

濵田

とはいえ、空が暗くても雷が鳴るときとそうでないときがありますよね。どう判断したらいいんですか?

森本先生

正直、雲の見た目で判断するのはなかなか難しくて。最近だったらスマホで雷や気象レーダーの観測データがリアルタイムに近い形でチェックできるから、それを活用するのも大切です。

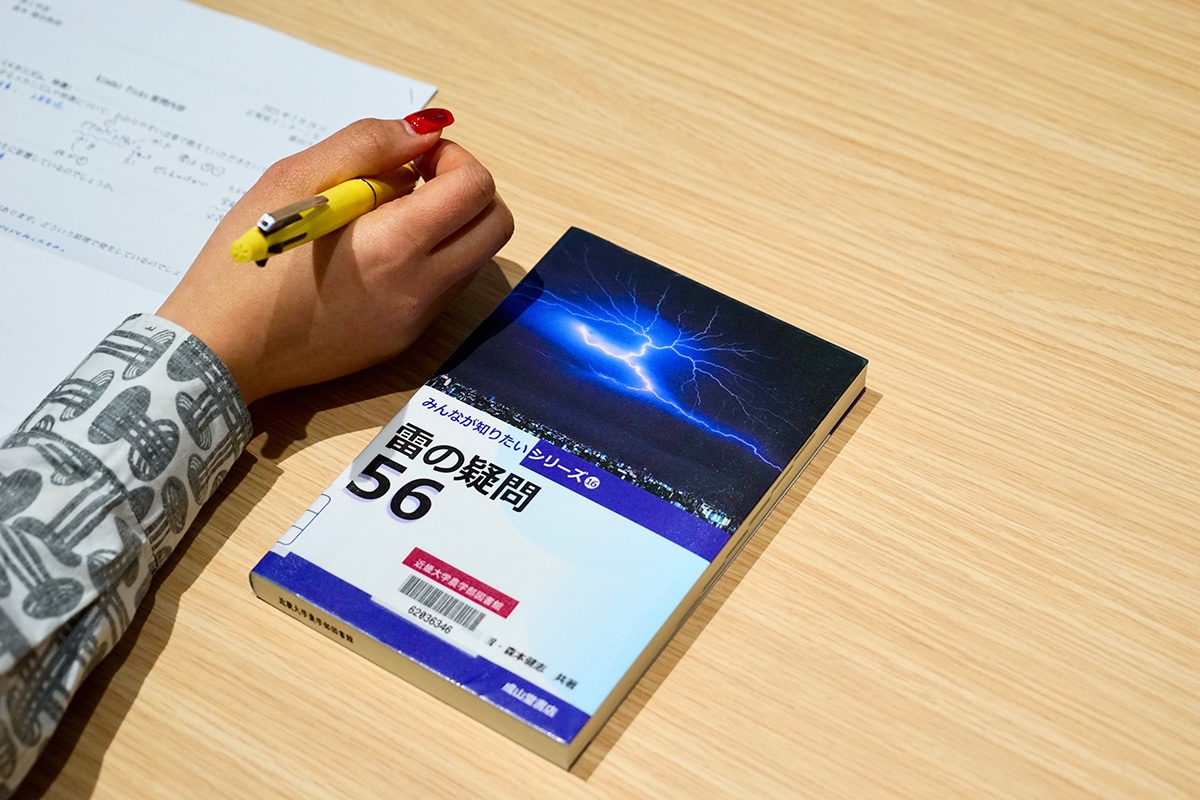

森本先生の著書には雷に関する疑問への解答がもりだくさん

森本先生の著書には雷に関する疑問への解答がもりだくさん

森本先生

はい。雷雲って面積は大きくないので、時間的に30分もあれば通りすぎる。だから、リアルタイムで見るのが大事。ただ、次の雲が続いていたら、その分時間も長くなる。一度中断した野球とか、再開するタイミングを判断するのが難しいですよね。

濵田

野球を見ていたら、雷で中断したことが何回かあります! 結局30分以上待って、ノーゲームになったこともあったかな……。判断する側は難しいんですね。

森本先生

雷雲の周囲10kmくらいは「射程圏」ですからね。どこに落ちてもおかしくないんですよ。逆に言えば、雲がなければ雷は鳴らない。だから、「青天の霹靂」っていう言葉は基本的に嘘です(笑)

森本先生

とにかく雷雲から10km圏内が「ゴロゴロ」と聞こえる目安なんですよ。つまりは、音が聞こえたら、その雷にいつ打たれてもおかしくないと思わないといけないんです。

濵田

そんなの怖い! 怖すぎます!! やっぱり、ゴロゴロ聞こえたときには逃げないとダメってことですよね?

森本先生

音が聞こえたなら、その雷に打たれなくてよかったねくらいの認識がいいと思います。

濵田

恐ろしい……。となると、より身を守る方法が知りたくなりました。

森本先生

まず、大原則として、丈夫な建物の中に避難すれば安全です。

濵田

それを聞いて安心しました。「丈夫な」というのは、木造家屋とかでも大丈夫なんですか?

森本先生

一軒家ならまず大丈夫です。ただ、僕が言う「安全」とは、雷が落ちても大丈夫っていう意味なんです。建物に落雷があっても、周りの壁を伝って電気が流れていくから家の中は影響がない。つまり、家の中でも壁側よりも中心部にいた方が安全だと言えます。

森本先生

車も家と同じで外側の金属部分に電気が流れるので、窓を閉めて車内にいれば影響はありません。

濵田

そうなんですね。安心材料が増えました! では、外にいて逃げ場がないときは?

森本先生

まずは、背の高いものから離れること。これは必ず覚えていてください。雷は背の高いものに落ちやすいからです。立つよりはしゃがむ方がいいし、傘はさしているよりささない方がいい。

森本先生

一番危ないです。「側撃」って言って、木に落ちた雷がより水分量の多い人に飛び移ることがあるので。

森本先生

なおかつ雷は尖ったものが好きなんですよ。だから、高い建物の上にある避雷針は、わざわざ雷を受けて犠牲になってくれている。

濵田

避雷針をちゃんと見る機会ってないですけど、私たちを守ってくれていたんですね。

大学内の避雷針を探すと、1号館の屋上(12階)で発見

大学内の避雷針を探すと、1号館の屋上(12階)で発見

濵田

うんうん。ところで、高いところ以外にも雷が落ちやすい場所、ものってあるんですか? 「雷は金属に落ちる」とか「ゴム製品を身につけたら安全」って話が疑問で。

森本先生

はい。冷静に考えて、雷って何十kmも向こうの高所から電気を通さないはずの空気を通ってきてるんです。それだけの「大移動」のできるエネルギーを持つ”雷さん”からして、ネックレスをしていようと薄いかっぱを着ていようと、関係ないんですよ。

森本先生

最終的に落ちるのが金属製品というのはあり得るんですけどね。でも金属をつけてなかったら打たれないかと言われたら、それは間違い。

森本先生

そう。とにかく、逃げ場がないところで音が聞こえてからじゃ遅いという認識をしてほしいです。

雷はミステリー! 正しく恐れる姿勢を大切に

森本先生

ただね、いくら雷が危ないからといって「危ないから屋外での活動を全部やめにしましょう」は現実的ではない。

濵田

確かに。全部を制限したら何もできなくなりますもんね。では雷注意報って、どこまで気をつけたらいいんですか?

森本先生

これも、難しいんですよ。「雷警報」はなくて。熱中症アラートと違って、このエリアは晴れているのに、すぐ隣は雷が鳴っていることもあるので。危険って言うのは簡単だけど、度がすぎるとオオカミ少年になってしまう。やっぱりそれぞれが確認しないと仕方ないと思います。

森本先生

だから雷注意報が出ているときは、せめて30分に1回でもスマホを取り出して気象レーダーや「雷ナウキャスト」の様子を見てほしいです。

濵田

それぞれの意識が大切なんですね。怖がりすぎるのはよくないけど、危険意識が広まってほしいな〜。

森本先生

そうですね。日本で雷に打たれる人って年間2人か3人くらいですけど、2人か3人は被害を受けているのも事実なわけでね。落雷の直撃を受けた場合の死亡率は70〜80%と言われています。

濵田

ゴルフコンペでズボンのファスナー部分に落雷を受けた選手の話を知って、衝撃を受けました。しかも物損も多い。

森本先生

そうですね。機械設備の破損、火災の発生などを含めた「落雷害」は相当数発生しています。でもね、雷被害って人が数えられる雷しかカウントできないから数えるのが難しくて。よく指標にされるのが「雷被害でどれだけ保険金が払われたか」というもの。最近は昔に比べて電気製品が小さくなっているので、雷が直接落ちなくても壊れることが増えているみたいです。

濵田

なるほど。ちなみに、先生はいまどういった研究をされているんですか?

森本先生

僕は、学生の時からずっと「雷ってなんだろう」っていう疑問について調べてるんですよ。ただ、調べれば調べるほどわからなくなって(笑)

森本先生

そうですね。原理についても、ミステリーが多い。まあ全部わかっちゃうと僕の仕事がなくなるからね(笑)。ただ「ちゃんと測ろう」というアプローチは心がけています。どこに落ちたか、雲の中のどこから発雷がスタートしたかとか。そういう発想から生まれた計測装置が成長してきて、最近はそれをマレーシアに展開しようという共同研究をしていて。

森本先生

ついこの間も行ってきました。マレーシアは雷大国なんだけど、日本みたいに予報が発達していない。僕たちがちゃんと測ることで、マレーシアでも正しい情報を早く出して、スマホで確認するのが当たり前になるのが理想形です。

濵田

予報を出してくれる日本って恵まれているんですね。

マレーシアの観光名所・スルタン・サラディン・アブドゥル・アジズ・モスク

マレーシアの観光名所・スルタン・サラディン・アブドゥル・アジズ・モスク

森本先生

ある種のタイムマシンのようなものですね。予報で人々の行動が変わるから。

濵田

かっこいい表現! それにしても今日は雷のことがよくわかりました。怖さは簡単には払拭できないとは思いますが、何より安全な場所に避難したら大丈夫と言い聞かせます(笑)

森本先生

怖いままがいいと思いますよ。怖いですもん。正しく怖がってくださいね。

濵田

それを聞いて安心しました。正しく怖がってみます! 先生、改めて本日はありがとうございました!

自分や誰かの身を守るために正しい知識を身につけよう

森本先生の話を聞き、過度に雷を怖れず、正しく怖がっていこうと思えました。丈夫な建物に入れば基本的には大丈夫。しかし、「ゴロゴロ」が聞こえてから逃げているようでは遅い。

自分の身を守るためには、常にそれぞれが空の様子を確認することが大切だとも気づきました。みなさんも、外に出るときには空やスマホの気象レーダーをチェックする習慣をつけてみてください。ちょっとした行動が、自分や誰かの身を守るかもしれません。

<関連記事>

シーズン到来!間違いだらけ、雷にまつわる都市伝説

「金属に落ちる」はうそ 沖縄・糸満の落雷事故で識者指摘

この記事を書いた人

濵田 乃(はまだ・のの)

近畿大学 総合社会学部 総合社会学科 社会・マスメディア系専攻 2年生。

近畿大学広報室でインターン中。虎党。旅行してその土地の名物を食べるのが趣味。ビビリなのに一人旅が好きな変わり者。

編集:

人間編集部