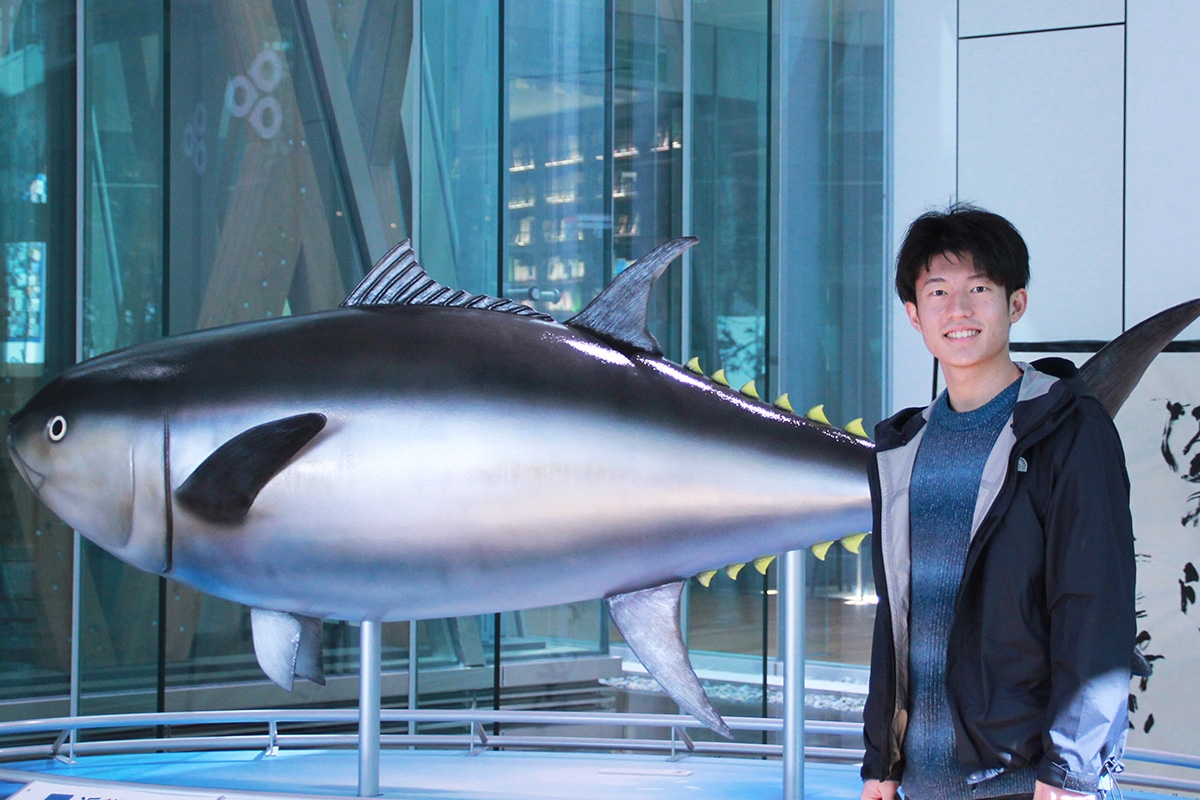

こんにちは! 近畿大学の広報室でインターンシップをしている、経済学部3年生の黒島 壮一郎(くろしま そういちろう)です。

僕はサッカーが好きで、試合を見る機会も多いです。その中で大活躍している選手について、解説者が「あの選手はゾーンに入っていますね」と言うのをよく聞きます。

ゾーンとは何か? ゾーンに入るコツはあるのか? 僕は大事な場面で緊張しがちで、どうすればゾーンに入れるのか日々考えていました。

そこで今回は、スポーツ心理学の専門家である教職教育部の杉浦先生と「集中のスポーツ」として知られるアーチェリーでオリンピックに6大会出場した古川さんにお話を伺い、ゾーンについて詳しく調べました!

そもそもゾーンって? スポーツ心理学から考えるパフォーマンスの最適化

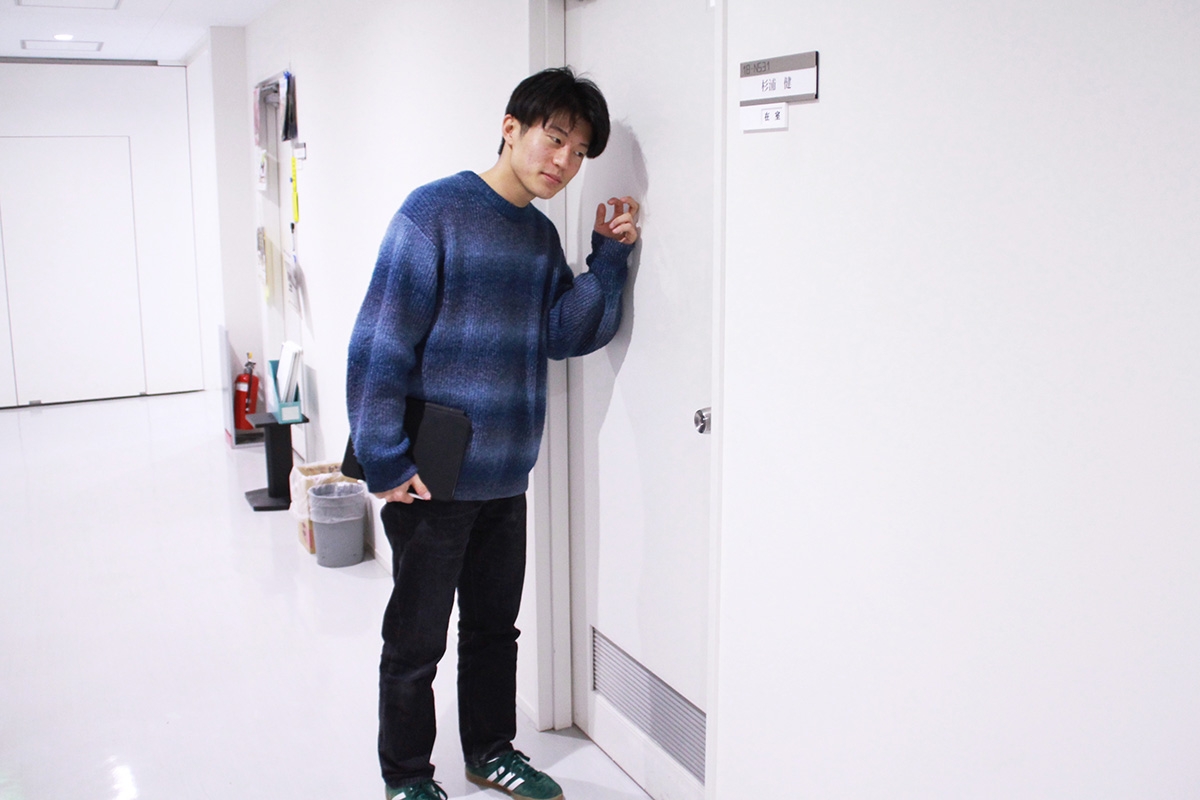

まずは「そもそもゾーンとは何か?」を知るべく、杉浦先生にお話を伺うため、先生の研究室へ!

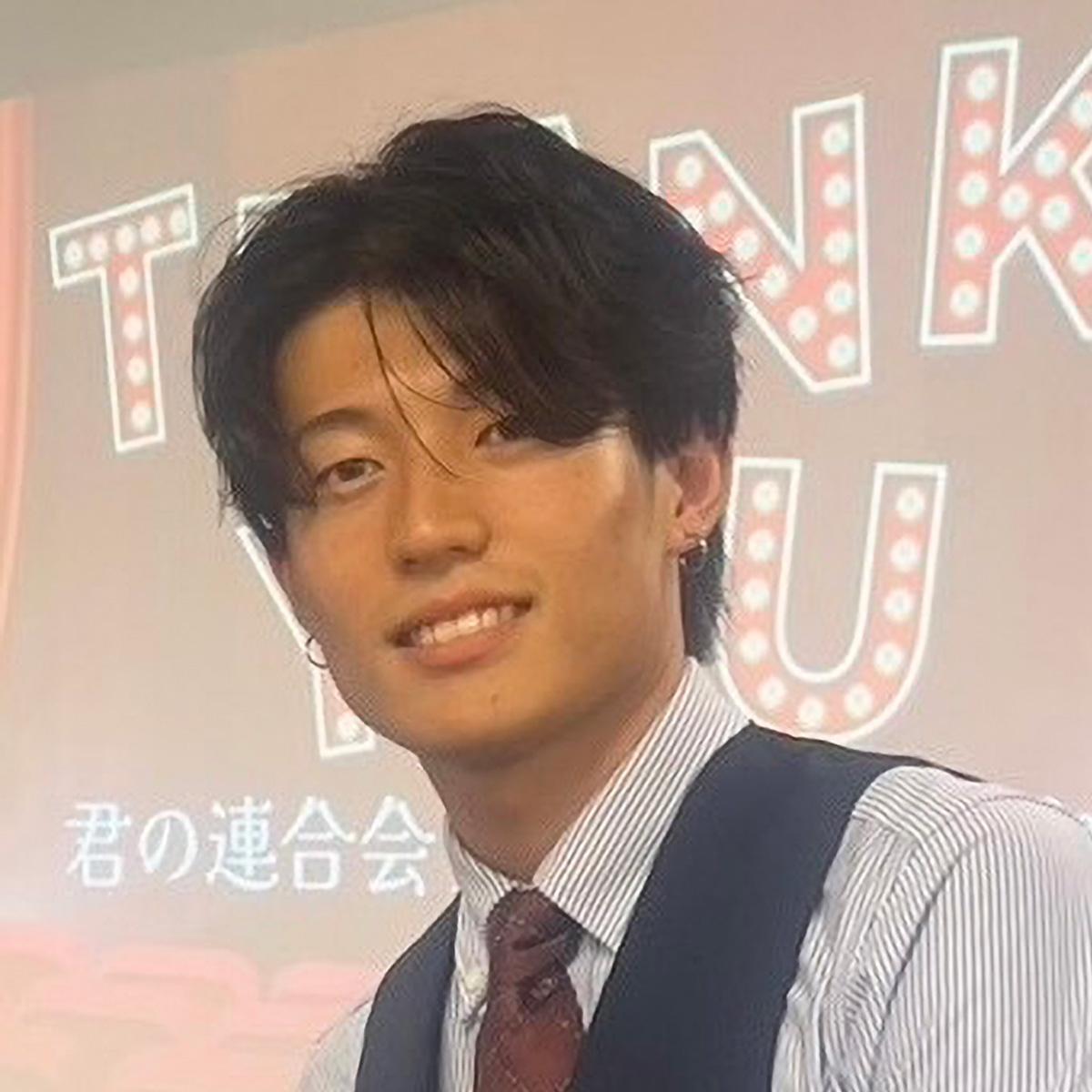

杉浦 健(すぎうら たけし)先生

近畿大学教職教育部 教授

専門:コーチング、スポーツと勉強のメンタルトレーニング

スポーツ心理学と学習心理学をベースとして、「勉強、スポーツ、仕事のやる気」を研究しています。「面白い授業作り」や「教育効果の高い学校」など、学校と教育に関わる研究も行っています。

教員情報詳細

黒島

杉浦先生、よろしくお願いします!

僕は大事な場面ですごく緊張してしまい、勝負弱さをコンプレックスに感じています。スポーツの世界ではよく「ゾーンに入る」という言葉が使われていますが、本日はゾーンの入り方を知りたいです。

杉浦先生

ゾーンというのは簡単にいうとパフォーマンスを最適化する「ちょうどいい」状態ですね。

杉浦先生

例えば、いろいろな場面で「あがる」ことってありますよね。

杉浦先生

そうです。緊張して頭が真っ白になったり、体が硬くなったりすること。これは覚醒レベルが高すぎる状態で、「あがっている」といえます。英語では「ステージフライト(Stage Fright)」と呼びます。ステージに立つと緊張しすぎてしまう現象ですね。

杉浦先生

こうなると当然、いいパフォーマンスは発揮できません。このような「あがり」とは逆に、覚醒レベルが低すぎる状態もあるんです。意外と知られていませんが、「さがり」という言葉があります。

杉浦先生

例えば、全国大会に出場した時、周りにはテレビで見るような有名選手ばかり。そうすると「自分がここにいて大丈夫だろうか」と萎縮することがあります。これは緊張というより、やる気を失ってしまう、いわゆる「おじけづく」状態です。

黒島

僕も強豪校とサッカーで対戦した時はビビってしまって、自分のプレーができませんでした……。

杉浦先生

覚醒レベルが低すぎると、本来ならテンションを上げて、やる気を出していかなければならないのに、逆に気持ちが沈んでしまう。これが「さがり」です。

杉浦先生

あがりとさがり。この中間に当たるのが「ゾーン」と呼ばれています。

黒島

つまり、ゾーンというのは緊張の度合いがちょうどいいということなんですね!

杉浦先生

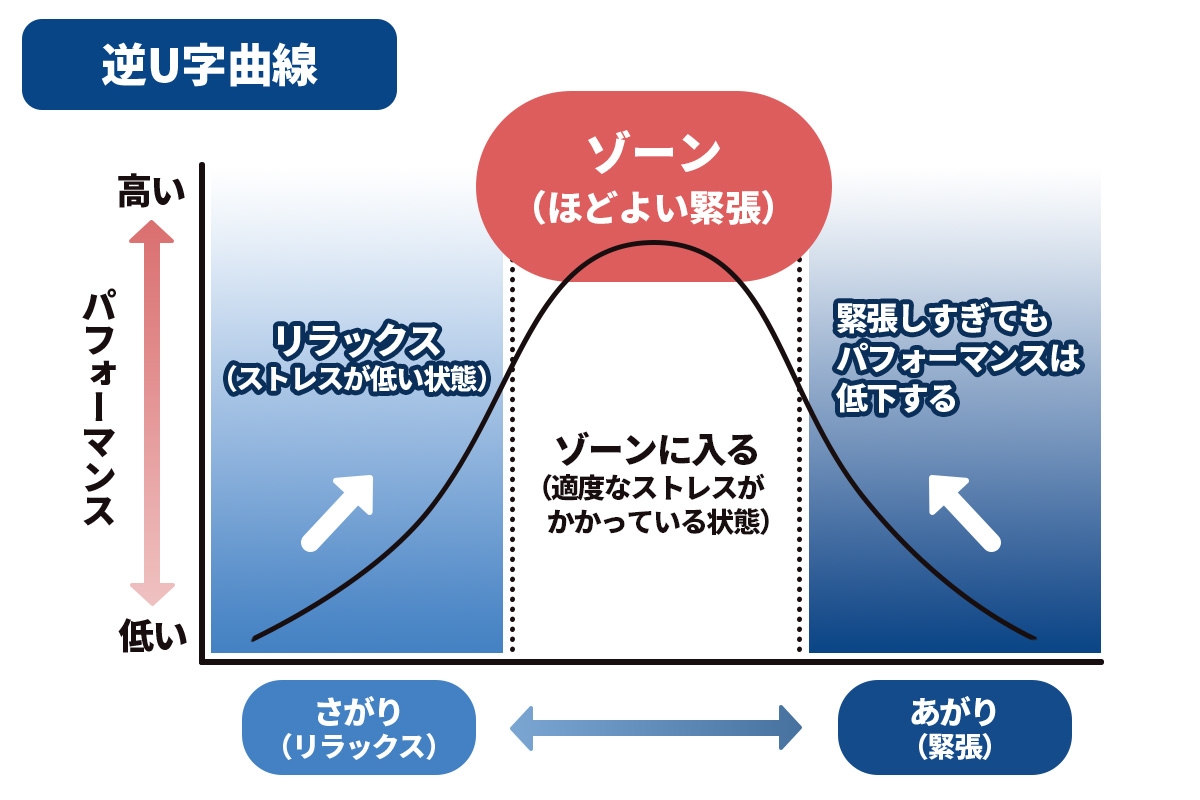

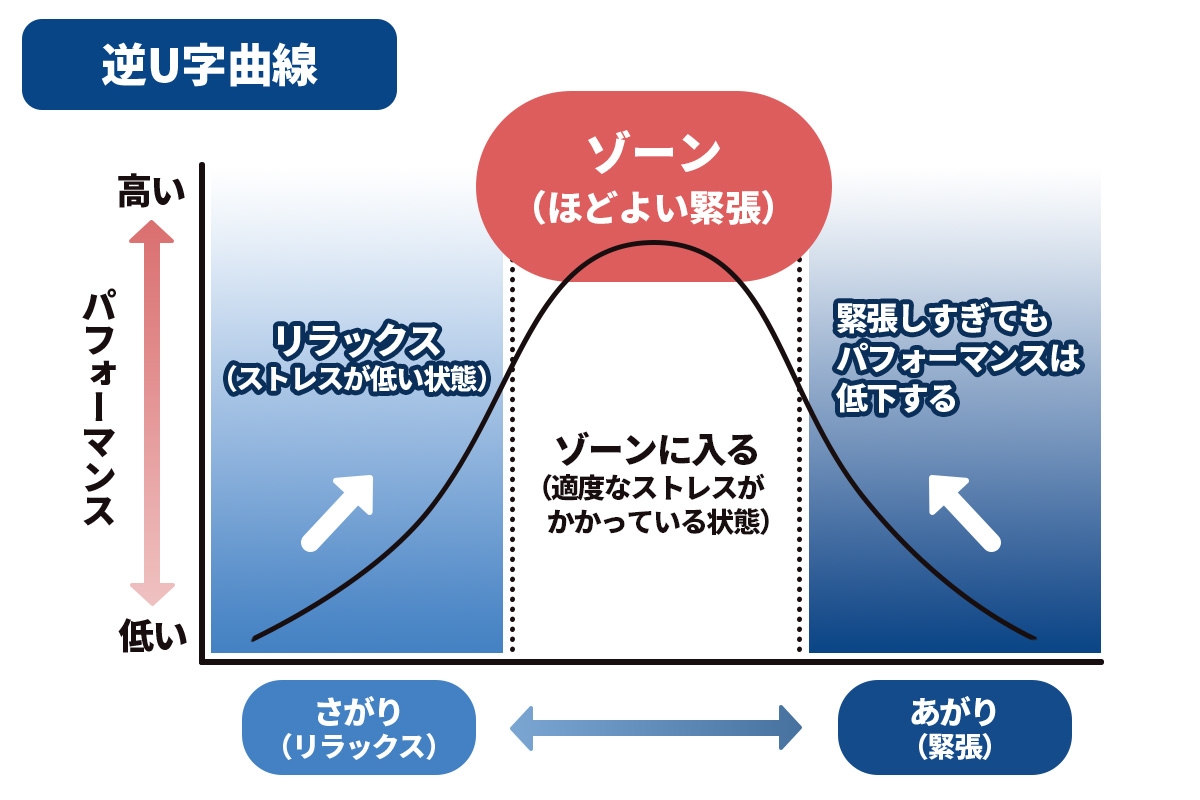

逆U字曲線というものを見ると分かりやすいと思います。

逆U字曲線の図

逆U字曲線の図

杉浦先生

横軸のストレスレベルが小さいときと大きすぎるときは、パフォーマンスが低く、適度なストレスがかかる際にパフォーマンスは最も高くなることを表します。

黒島

これは分かりやすいです! あがりは緊張や興奮、さがりはリラックスしている状態と捉えることができそうです。では先生、ゾーンに入るとは具体的にどういう状態なのでしょうか?

杉浦先生

「ゾーンに入る」というのは、自分に矢印を向けるのではなく、競技そのものに意識を向けることが大切です。

黒島

競技に意識を向ける……? もう少し詳しく教えていただきたいです。

杉浦先生

例えば「あがる」ときは「うまくできるだろうか? 失敗したらどうしよう?」と自分に意識が向きすぎているんです。周りの目を気にしすぎたり、「評価されなかったらどうしよう」と考えすぎたりすると、自分のプレーに集中できなくなります。これを「セルフフォーカス(自己注目)」といいます。

黒島

僕もよく「もし失敗したら……」と考えてしまいます。

杉浦先生

逆に、ゾーンに近い状態は「タスクフォーカス(課題集中)」です。これは自分ではなく、目の前の競技や課題に注意が向いている状態ですね。例えば、サッカーなら相手の動きやボールの位置、フォーメーションに意識を向けている状態です。

黒島

雑念がなくなり、競技に集中できているんですね!

ゾーンに入るのに大切なのは、心配事をなくすこと

杉浦先生

一番大きいのは「心配事がない状態で臨むこと」です。心配や不安要素がなくなると、自分に意識を向ける必要がなくなる。だからこそ、目の前の課題に没頭できます。

黒島

セルフフォーカスの状態ですね! 心配事をなくすためにはどうすればいいんですか?

杉浦先生

事前の準備が重要です。私はこれを「メンタルフィットネス」と呼んでいます。心と体が整っている状態ですね。元プロサッカー選手の長谷部誠さんの『心を整える。 勝利をたぐり寄せるための56の習慣』という本にも、似たような記述があります。

黒島

読んだことがあります。勝負事はそれまでの準備で決まると書いてありました!

杉浦先生

そうです。準備が整っていれば、試合に入ったときに自然とゾーンに入りやすくなります。逆に、「自分は大丈夫だろうか? ちゃんとできるだろうか?」と不安があると、矢印が自分に向いてしまい、集中できなくなります。

ただ、何も考えずに自然とゾーンに入るケースもあります。例えば、14歳でバルセロナオリンピック金メダルを獲得した競泳の岩崎恭子選手。彼女は「自分の泳ぎに集中できた」と言っていました。

杉浦先生

でも、その後はゾーンに入ろうとしても入れなくなってしまった、ゾーンに入った14歳の自分を超えられず苦しい経験をしたと岩崎選手は後で語っていました。これは偶然ゾーンに入った場合のデメリットですね。

杉浦先生

そうなんです。過去の自分に勝てないのは辛いでしょうね。

黒島

高い集中力を発揮するには、試合前の段階における準備がとても大切になってくるんですね。

杉浦先生

間違いなく重要です。一流選手ほど、ゾーンに入る技術を持っています。ただ、最初からできるわけではなく、経験を積むことで身につけるものです。

黒島

そうなんですね。プロの選手は才能でゾーンに入っているんだと思っていました。

杉浦先生

例えば、オリンピックでメダルを獲得する選手の統計を見ると、高い成績を残す確率が一番高いのは「2回目のオリンピック」なんです。1回目は緊張しすぎてベストパフォーマンスが出せない。でも、2回目になると、環境に慣れて冷静に挑めるため、ゾーンに入りやすくなる。

黒島

一流選手は豊富な経験から自らゾーンに入ることもできるんですね! ありがとうございました!

先生に伺ったことをふまえて、オリンピアンの古川さんの視点でもゾーンについて聞いてみようと思います!

オリンピック選手に聞くゾーンの入り方

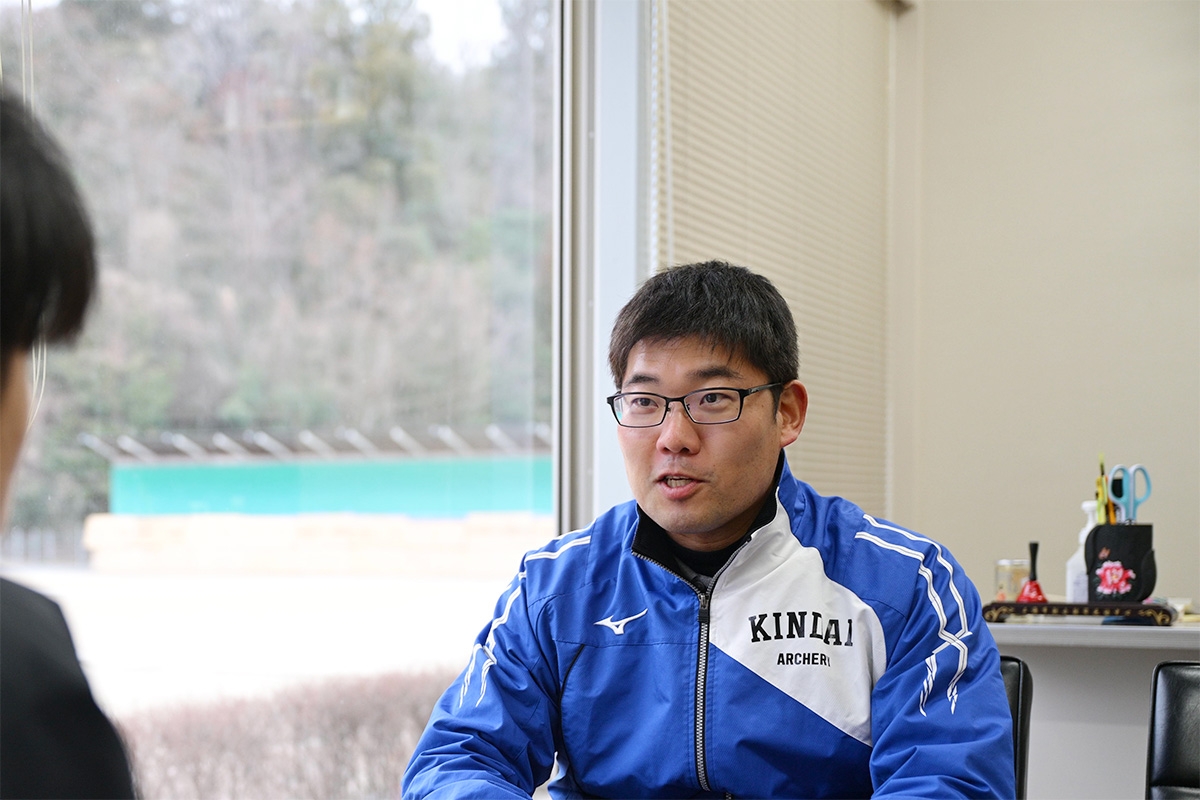

次に「集中のスポーツ」として知られるアーチェリーでオリンピック6大会連続出場を果たした元アーチェリー日本代表で近畿大学洋弓部コーチを務める古川高晴さんにゾーンの入り方を教えてもらうため、奈良県生駒市にある洋弓部の練習拠点である生駒グラウンドに来ました!

古川さんは自律訓練法で心拍数や自律神経を操る強靭なメンタルを持っており、言わばゾーンのプロです。

メダリストに学ぶ「心を乱さない」生き方!アーチェリー古川高晴選手のメンタルコントロール法

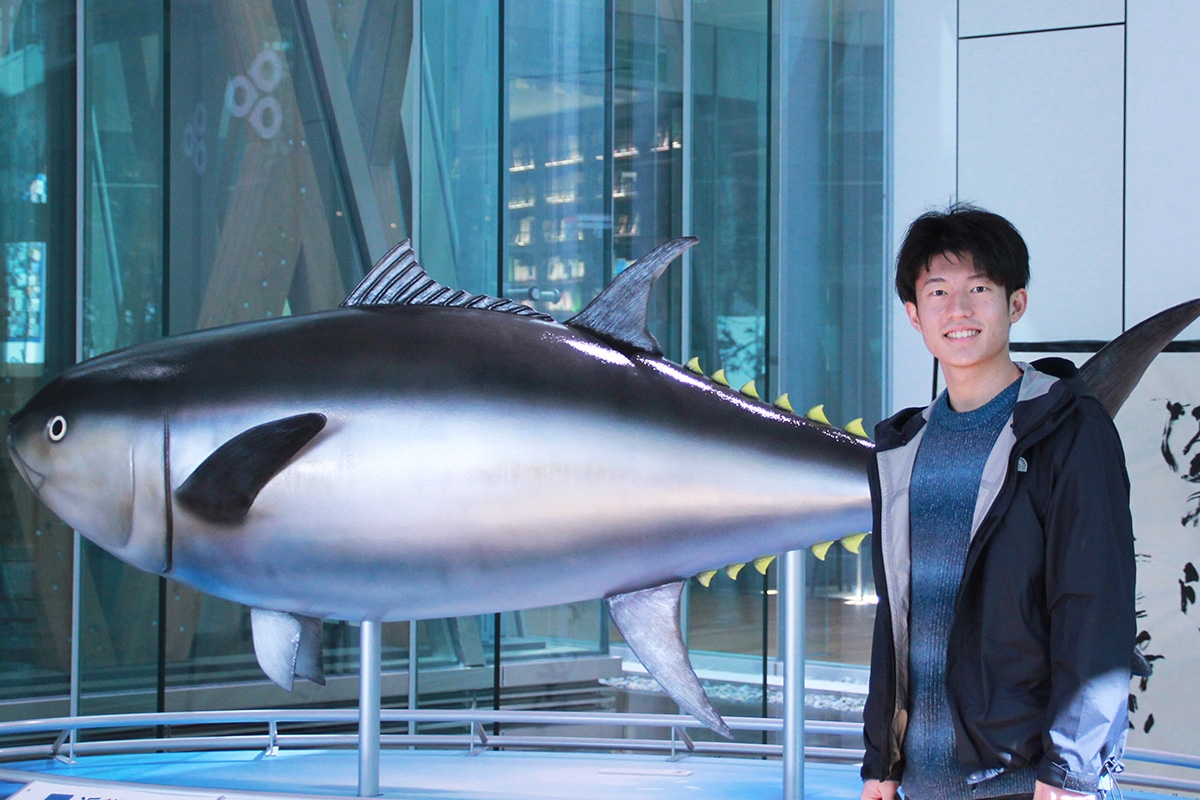

古川 高晴(ふるかわ たかはる)さん

2007年近畿大学経営学部卒業

近畿大学スポーツ振興センター職員

近畿大学体育会洋弓部コーチ

黒島

古川さんはアーチェリーで6大会連続オリンピックに出場されています。いい結果を出せるときはやはりゾーンに入っているのでしょうか?

古川さん

現役時代はよくゾーンに入っていましたよ。最初にゾーンを意識したのは大学生の頃です。競技歴でいうと4年目から6年目ぐらいの頃ですね。アーチェリーは1回に6本の矢を打ち、それを12回繰り返す競技です。その中で、平均よりも高い点数がしばらく続くことがあって、それが「ゾーンに入った状態」なのかなと感じました。

黒島

ゾーンに入っているときはどんな感覚なんですか?

古川さん

ほどよい緊張とほどよいリラックスがまさにゾーンの状態です。リラックスしすぎて友達と喋りながら試合をしていてもゾーンには入れませんし、逆にガチガチに緊張していても入れません。意識した瞬間にリラックスが強くなって、ゾーンが切れてしまうんです。

古川さん

アーチェリーの特性ですが、集中力が試される競技なので、グッと集中する瞬間と、オフになる瞬間があって、それを繰り返していきます。競技の成績を求めて集中していると自然とゾーンに入っていますね。

黒島

まさに、先生に聞いたタスクフォーカスの状態ですね! そのときって、何を考えているんでしょうか?

古川さん

基本的にはフォームのことを考えています。点数を意識するとフォームが崩れるので、いい状態のときは「こうすれば10点に入る」という感覚が、言葉にしなくても分かる状態になります。点数のことを考えすぎると、どうしても力が入りすぎてしまうんです。

黒島

古川さんは昔から緊張をコントロールできていたのでしょうか? 初めてのオリンピックではどうでしたか?

古川さん

はい、2004年のアテネオリンピックの時はすごく緊張しましたね。足が震えるくらい(笑)。でも、経験を重ねることで、緊張とうまく向き合えるようになりました。緊張って、不安があるほど強くなるものなんですよ。「うまくいくかな? 失敗したらどうしよう?」と考えれば考えるほど、緊張は増します。でも、経験を積むことで、「こうすれば自分はうまくいく」という方法を見つけることができます。そうなると、不安が減るので、自然と緊張もしなくなります。

黒島

2012年のロンドンオリンピック決勝戦では、韓国の強豪選手と対戦しましたが、緊張しなかったですか?

古川さん

準決勝までは、ほどよい緊張と集中でゾーンに入っていました。でも、決勝戦では「当たって砕けろ」という気持ちになってしまい、それまで保っていたほどよい緊張がなくなってしまいました。なぜかと言うと、決勝に進んだ時点で、銀メダル以上は確定になるからです。それに満足したことで集中力が落ちて、集中できなくなったんですね。その結果、パフォーマンスが低下しました。ゾーンに入って、緊張とリラックスの真ん中の状態に持っていかないと競技でいい結果は出ません。

黒島

そうだったんですね。ところで、僕も含めてですけど、一般人が勉強や仕事で集中したいとき、ゾーンに入るためのコツはありますか?

古川さん

やるときはやる、休むときは休む。これが基本です。また、実力の7割を出すことを意識するといいですね。初心者ほど100%や120%を狙いすぎて緊張してしまうんです。試合で「7割出ればOK」と思えれば、リラックスして挑めるようになります。

黒島

なるほど。お願いがあるのですが、古川さんがゾーンに入る瞬間を感じたいので、アーチェリーと競技の親和性が高いダーツで対決したいです。集中力を間近で見てみたいです!

ゾーンに入れるのか!? 古川さんとダーツ対決!

近大の理工学部が製作したオリジナルのダーツ台

近大の理工学部が製作したオリジナルのダーツ台

ダーツは1人6本ずつ。少ない本数でブルに的中させた方が勝ちというシンプルなルールで対決します!

まずは僕から。ダーツを投げます! いざ、ゾーンに入れるかどうか勝負!

6投目でブルに命中!

満面の笑み

満面の笑み

続いて、古川さんのターンです。実は、古川さんもダーツはほぼ未経験とのこと。

ダーツのボードをじっと見つめる古川さん

ダーツのボードをじっと見つめる古川さん

集中しているように見えます。

結果はいかに……。

3投目で見事ブルに命中!

狙いが定まっています。本当にほぼ未経験!?

狙いが定まっています。本当にほぼ未経験!?

黒島

古川さん、「ゾーンに入った」感覚はありましたか?

古川さん

的に当てるという意味で、アーチェリーとダーツは似ていると思いました。アーチェリーの感覚を手繰り寄せていきましたね。

黒島

緊張とリラックスのバランスはどんな感じでしたか?

古川さん

最初はリラックス寄りでしたが、勝負どころになってアーチェリーと近い感覚になったときに「ここだ!」という感じで集中しましたね。そのときにほどよい緊張状態が保ててゾーンに入った感覚がありました。ダーツを投げていくうちにだんだん真剣になり、集中状態までたどり着いたと思います。

黒島

集中力の上がり具合がすさまじかったということですね! 古川さん、本日はありがとうございました!

ゾーンとは無我夢中で遊びながら入るもの

杉浦先生と古川さんの話を聞いて、ゾーンに入るためのポイントは3つあると感じました。1つ目は、雑念がない状態をつくって「必要なことだけ見えている状況にすること」。

2つ目は「心配事をなくすこと(メンタルフィットネス)」です。3つ目は目の前の課題に集中する、いわゆる「タスクフォーカス」の状態にすること。

インタビューを通して印象的だったのが、杉浦先生は「ゾーンはある意味、簡単に入れる」と話されていて、「小学生が無我夢中で鬼ごっこをしていますよね。実はあれ、みんなゾーンに入っています、遊びながらスポーツをして、ゾーンに入っているんです」と語っていました。ゾーンに入る上で大切な要素なんだと感じました。今回学んだゾーンに入るコツを、日常生活でも実践していきたいと思います。

この記事を書いた人

黒島 壮一郎(くろしま・そういちろう)

近畿大学 経済学部3年生。大学では学部の自治会に所属しながら広報室でインターン中。

趣味はコーヒー、サウナ、フットサル。最近はサウナに特に夢中でよく通っている。おすすめのサウナは高知にあるSAUNA グリンピア。

写真:西島本元/南野義哉

編集:

人間編集部/

プレスラボ