2025.08.09

あなたの常識は大丈夫⁉ 意外な習慣や思い込みが「食中毒」を引き起こす!

- Kindai Picks編集部

3486 View

夏になり、「海だ、旅行だ、バーベキューだ!」と、いろいろな予定を立てている人も少なくないと思います。あわせて、夏に流行りがちなアレ、「食中毒」にかからないようにする準備もしておきましょう。ウイルス学を専門にする近畿大学 医学部 医学科 講師 佐藤文孝(さとうふみたか)先生に、回避方法や対処法などをうかがいました。

この記事をシェア

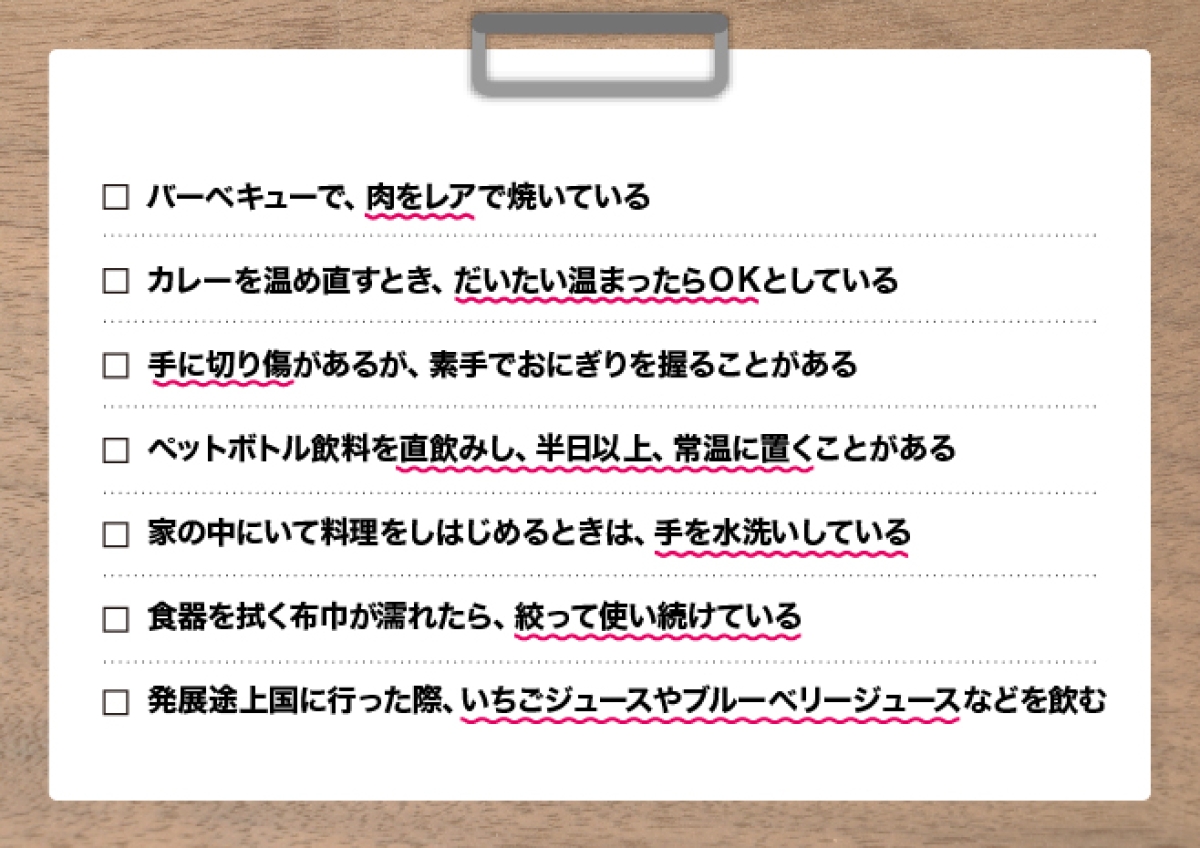

その行動、要チェック!

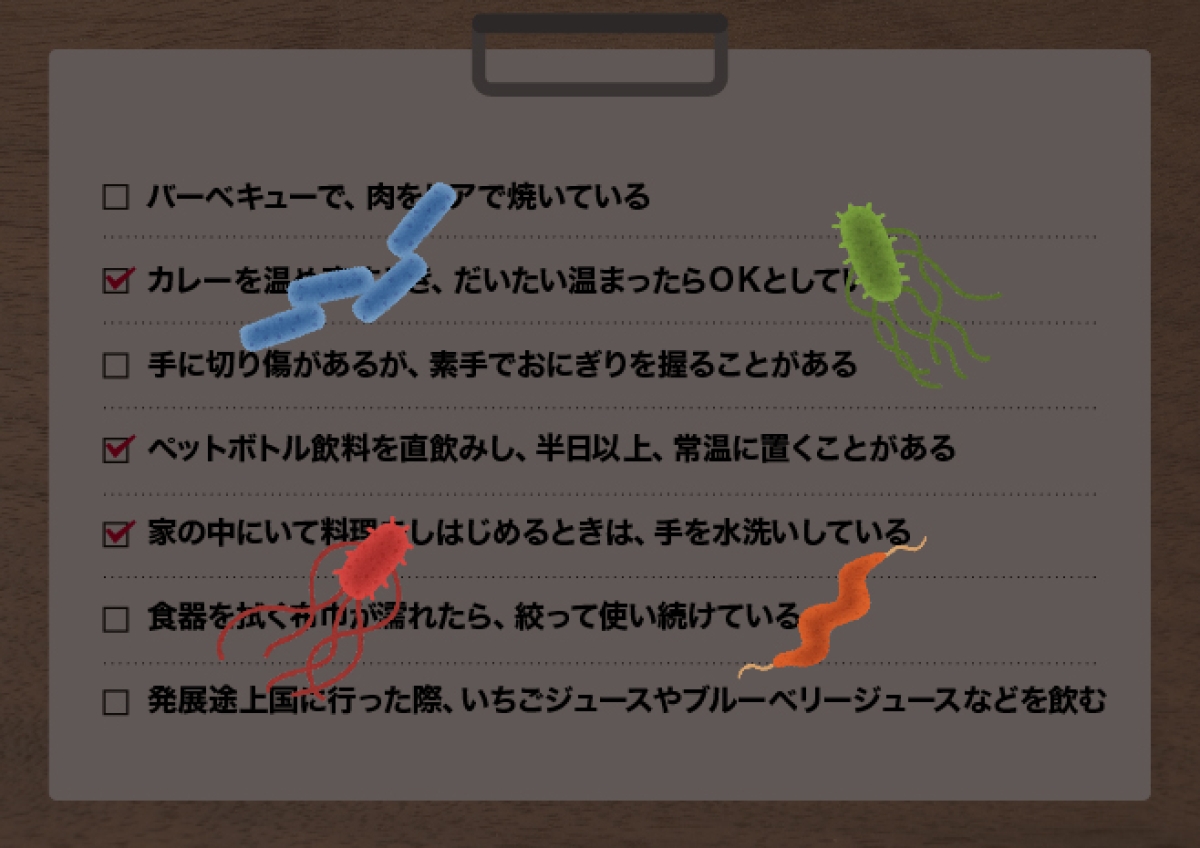

――チェックが何個ついたら、どういうことを意味するのですか?

アウトドアで注意すべきこと!

――夏はバーベキューをする機会も増えますが、高温で焼けば問題ないと思っていました。

また、熱に強い毒素が食材に付着してしまうと、仮に100℃で1時間加熱しても死滅しないため、そもそも菌が付着しないようにすることも必要です。

たとえば、生肉や魚介類から出る液体が野菜などほかの食材につかないよう、密閉袋や容器に入れるなどしたうえで、クーラーボックスに保冷剤を入れ、しっかりと分けて保管するようにしてください。

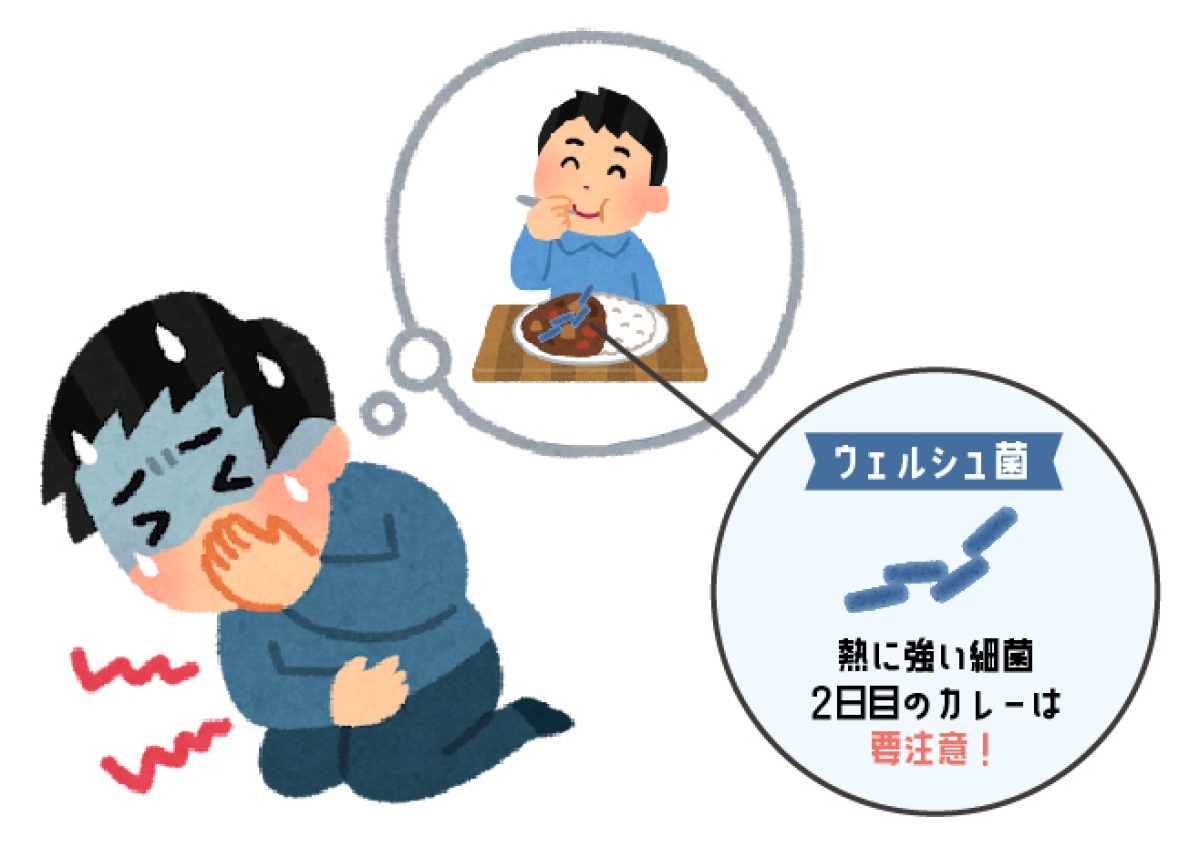

――大鍋で作るカレーも、バーベキューやキャンプでの醍醐味です。

カレーは、ウェルシュ菌という熱に強い細菌が増殖しやすく、大きい寸胴鍋などの場合、鍋底まできちんと温め直しができていないことがままあります。特に暑い時季だと、多少ぬるいままでも気にしないかもしれませんので、要注意! しっかり底まで、何度も何度もかき混ぜて、全体を完全に温めましょう。

食中毒の特性は?

――そもそも、「食中毒」とはどういうもので、「ノロウイルス」とはどう違うのでしょうか?

食中毒とは、その原因となる物質が付着した食べ物や飲み物を口にしたことで、身体に諸症状を引き起こす急性の病気のことです。原因物質は、カンピロバクターやウェルシュ菌、O157などの細菌、ノロウイルスなどのウイルス、アニサキスなどの寄生虫、ヒ素や農薬などの化学物質、フグ毒やキノコ毒などの自然毒などがあげられます。

これらを口にした数時間後から1週間以内に発熱や腹痛、吐き気、下痢、嘔吐などの症状を引き起こしますが、中には、2週間から6週間後に症状が現れることもあります。

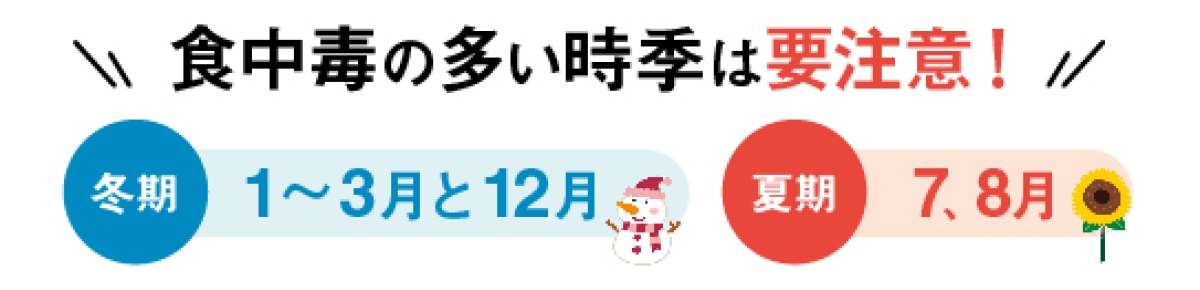

ノロウイルスは、ウイルス性の食中毒の一つで、冬に起こりやすく、牡蛎やハマグリなどの二枚貝にも付着しています。夏は温度や湿度が高く細菌が増殖しやすいので、細菌性の食中毒が多くなります。

細菌性の食中毒は、大きく2つのタイプに分かれます。一つは「感染型」で、食中毒を起こす細菌が付着・増殖した食品を摂取し、腸内でその細菌が増えることで起こるもので、発症までに6時間ほどを要します。もう一つは「毒素型」で、黄色ブドウ球菌など、食中毒を起こす細菌が食品中で増殖した際に毒素を生み、その毒素が体内の組織を侵すもので、2~3時間ほどで発症します。

なお、冒頭のチェックリストで「素手でおにぎりを握る」という項目がありましたが、手に傷がなければ、問題ありません。もし、傷口が膿んで黄色ブドウ球菌が増殖していた場合は、食中毒になる恐れがあるというわけです。また、おかずやご飯が温かいままお弁当箱に詰めてしまうこともNG。必ず、冷めてから、あるいは冷凍のまま詰めても良いでしょう。そして、持ち運ぶときは保冷剤をつけることも忘れずに!購入したお弁当やそうざいなどを持ち運ぶときも、保冷剤をつけてもらうようにしましょう。

食品を冷蔵・冷凍保存すれば安心?

――猛暑が続いているときに、食品の保存で注意すべきことはありますか?

・食材に「要冷蔵」「要冷凍」と表示されているものを常温で保存しない

→表示通りに保存しましょう

・冷凍の食材を解凍するとき、常温に置いたり、溜めた水の中に浸けたりしない

→冷蔵庫の中で解凍するか、電子レンジで解凍をする

冒頭で示した、ペットボトルの放置も、口内細菌が液体の中に入って増殖してしまい、それが食中毒の一因になり得るため、口をつけたらすぐに飲み切るか、しっかり冷やして保管しましょう。

――では、作り置きや残ったおかずは、冷蔵庫に保存しておけば問題ないですね。

念のためお伝えしておくと、一度口をつけた料理を冷蔵庫や冷凍庫で保存することは絶対にやめてくださいね。

あと、気にする人は少ないかもしれないのですが、時々冷蔵庫や冷凍庫に温度計を入れて、計ってみましょう。冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃前後が理想。冷蔵庫は食材を詰め込み過ぎると温度が上がってしまいますので、こまめに庫内の整理をしましょう。逆に冷凍庫は、詰め込んでも食材同士が保冷しあうので、それほど気にしなくても大丈夫です。

食中毒が疑われるときはどうする?

――食中毒になってしまったらどうしたらよいのでしょうか。

◎レシピ

水500ml

砂糖20g(大さじ2程度)

塩 1.5g

レモン汁 大さじ1(なくても可)

上記をよく混ぜて、その日のうちに飲み切ること。作り置きは不可です。

症状が重い場合、上記の症状のほかに、物が二重に見えたり、言葉が発しにくくなったり、瞼が垂れ下がったりする神経麻痺症状が出ることもあります。そうなったら、ただちに病院へ向かってください。

吐しゃ物などの汚物を処理する際は、真っ先にマスクと使い捨て手袋を装着!使い捨てのエプロンがあれば、なお良し。消毒液も常備しておくと安心です。いざというときのために、日頃から「必需品」として、買いそろえておきましょう。

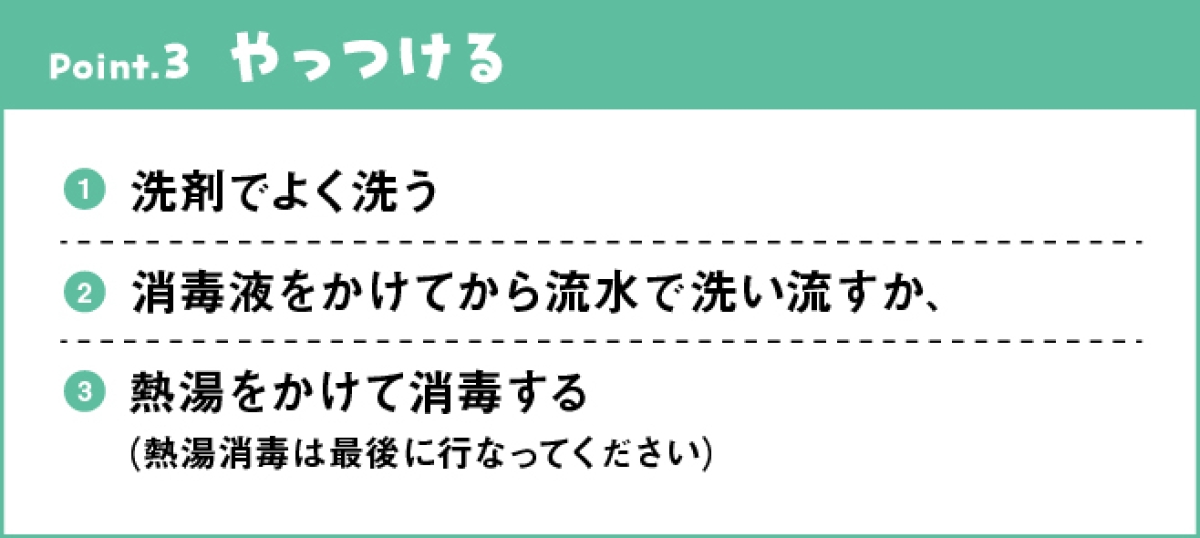

今日から習慣づけたいこと

――日頃から習慣化しておくべきことを教えてください。

…食べたり料理をしたりする手に原因菌をつけないようにするため、水洗いではなく、石けんでの手洗いを習慣にしましょう。外から帰ったときは、比較的みなさん石けんで手洗いすることが習慣づいているかもしれませんが、ずっと家の中にいて、そこから料理をしようとするときは、意外と水洗いだけ、という人、多くないですか?

また、生肉や魚介類をのせたり切ったりして使ったまな板や包丁、菜箸などの調理器具を、そのままほかの食材に使い回さないようにしましょう。調理する順番を考えたり、道具を使い分けたりすることが必要です。

冬に増えるノロウイルスは感染力が強いので、少ないウイルス量でもドアノブや電車のつり革などに付着していると、感染しやすくなります。普段から石けんでしっかりと手を洗い、しっかりと拭いて、乾燥させることを習慣にしましょう。

手のひら、手の甲、指の間、指先、そして手首まで、しっかりと意識を向けて洗い、流水できれいに洗い流しましょう。洗った後は、自然乾燥や洋服で拭うなどせず、しっかりとハンカチなどで水分を拭き取ることが必要です。

もし、アルコールなどの消毒液が手元にあれば、最後に軽く消毒しても良いでしょう(ただし、消毒液の使い過ぎは、健康維持に必要な常在菌までをも殺してしまいかねないので、適度な使用にとどめるようにしましょう)。

…前述したとおり、細菌を増やさないためには、暑かったり暖かかったりする部屋に食材や調理した料理を放置せず、早めに食べ切るか、すぐに冷蔵や冷凍保存をするようにしましょう。また、食器などを拭く布巾を濡れたまま使い続けたりすることも避けてください。濡れたら乾いたものに交換し、使い終わったら煮沸をして殺菌する習慣をつけてください。

厳密にいうと「広げない」になるかもしれませんが、ぜひとも留意していただきたいことがあります。少しでも下痢や嘔吐、風邪のような症状がある場合は、無理をせず学校や会社を休んだり、人の多い場所に出向くことや人との接触を避けるようにしましょう。周囲の人たちや、家族や友人、同僚など大切な人たちに、原因となるウイルスや細菌を拡散し、うつしてしまうことを防ぐためです。

…ほとんどの細菌は加熱によって死滅するので、肉類は特に中心部までしっかりと火を通すことが肝要。また、生肉や魚介類、卵などを調理した道具(包丁やまな板、菜箸など)は、次のステップでしっかりと洗浄します。

①洗剤でよく洗う→ ②消毒液をかけてから流水で洗い流すか、→ ③熱湯をかけて消毒する(熱湯消毒は最後に行なってください)

シンクや排水溝も同じ手順で洗浄すれば、完璧です!

海外に行く際はさらに細心の注意を!

――最後に、海外旅行に出かけた際の、食中毒の注意点を教えてください。

特に途上国に出向く際には、生ものや生水、皮を剥かずに生のまま提供される果物やその加工品は避けるようにしましょう。

また、国ごとの注意事項や病気の流行など、事前調査は必ず行い、場合によっては予防接種を受けてから渡航します。

海外で多く見られる食中毒に「A型肝炎ウイルス」を原因とするものがあり、主に不衛生な環境下で汚染された水や食べ物を摂取したことで起こります。有効なワクチンがあるので、接種してから渡航するのも一手。しっかり自衛をして、安全で楽しい海外旅行をしてくださいね。

取材を終えて

「食中毒は夏と冬に特に要注意!」とお伝えしましたが、実のところ、食中毒は一年を通していつでも発生しており、かつ原因菌や物質はあらゆるところに存在しているとのこと。日頃から予防と対策のための情報と知識を頭に入れて準備しておくことが必要なんだなと感じました。

ペットボトル飲料の飲み残しをうっかり飲んでしまう、コロナ禍のときほど真剣に石けんで手洗いをしていないなど、何気ない生活習慣が食中毒の原因になると知って驚きました。調理する際のちょっとした気の緩みで、自分だけでなく一緒に料理を食べる家族や友人たちの発症にもつながるかと思うと、普段からできる食中毒対策を知って、実行する必要がありますね。

写真・取材 笠原 美律

編集 ウエストプラン

この記事をシェア