2019.04.16

堀ちえみさんが公表した食道がん。その症状や予防法は?

- Kindai Picks編集部

20271 View

タレントの堀ちえみさんが4月15日、ステージ1の食道がんと診断されたことを公表しました。

食道がんとはどんな病気なのか?その原因と病状について、近畿大学病院上部消化管外科の安田卓司教授に聞きました。

この記事をシェア

PROFILE

PROFILE安田 卓司(ヤスダ タクシ)

近畿大学病院 上部消化管外科 医学部教授/医学博士

専門:上部消化管(食道・胃)外科

食道がんとは?

食道がんはどんな病気ですか?

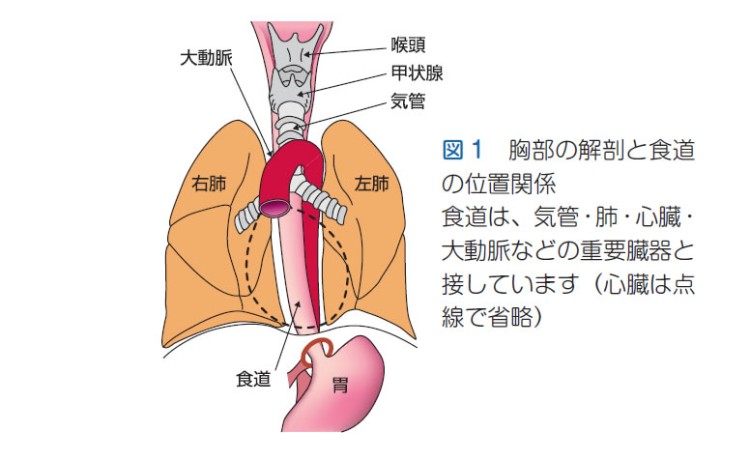

食道がんはどんな病気ですか? 食道は、咽頭と胃をつなぐパイプのような臓器で、頸部、胸部、腹部食道に大別されます。胸部食道がんは胸部中央のやや背側にあり、気管・肺・心臓・大動脈などの重要臓器と接していることが特徴です(図1)。

食道は、咽頭と胃をつなぐパイプのような臓器で、頸部、胸部、腹部食道に大別されます。胸部食道がんは胸部中央のやや背側にあり、気管・肺・心臓・大動脈などの重要臓器と接していることが特徴です(図1)。

国内の食道がんは90%以上が扁平上皮がんという細胞で、喫煙と飲酒に密接な関連があり、男性が女性の6倍も罹患率が高くなっています。一方、欧米で半数以上を占める食道腺がんは、国内では数%の発症に過ぎませんが、肥満や逆流性食道炎との関連から近年、増加傾向にあります。

国内の食道がんは90%以上が扁平上皮がんという細胞で、喫煙と飲酒に密接な関連があり、男性が女性の6倍も罹患率が高くなっています。一方、欧米で半数以上を占める食道腺がんは、国内では数%の発症に過ぎませんが、肥満や逆流性食道炎との関連から近年、増加傾向にあります。胸部食道扁平上皮がんの特徴は以下の4点です。①非常に進行が早い(症状を自覚して約3か月で水分も通りにくくなる)②生命維持に関与する重要臓器に接しているため、容易に食い込んで(浸潤)切除不能になりやすい③非常に早期の段階から広範囲(頸部・胸部・腹部)にリンパ節転移を伴う④手術リスクが非常に高い。従って、早期発見はもちろん、症状があればすぐに専門医を受診することが重要です。

食道がんになるとどのような症状がでますか?初期症状はどのようなものでしょうか?

食道がんになるとどのような症状がでますか?初期症状はどのようなものでしょうか? 食道がんの初期には自覚症状がないことがほとんどです。強いていえば、食べたり飲んだりする時の最初の一口の際に胸にしみる感じを自覚することがあるくらいです。しかし食道は食べ物や水分を口から胃に送る細い管なので、がんが進行するにつれて食道の内腔は狭くなり、固形物がつかえるようになり、狭い部分を通る際に胸に痛みを覚えたり、がんが周囲の臓器へ食い込んでいくと食道は胸部の背中側に位置しているので背部痛を訴える場合もあります。そして更に進行すると流動物も通りにくくなり、栄養障害から体重が数kgから多い人では10kg近く減少する場合もあります。これらの症状が、食べ物のつかえ感を自覚してから約3ヶ月で進行するのが食道がんの恐ろしさです。また、食道がんは早くから広範囲にリンパ節転移を生じる特徴がありますが、その好発部位は頸部と胸部の境界で気管の左右に位置する領域です。丁度この領域を声帯を動かす神経が通っているので転移リンパ節が増大すると神経が障害を受けて声がかすれる症状を伴うことが多いのも食道がんの特徴です。

食道がんの初期には自覚症状がないことがほとんどです。強いていえば、食べたり飲んだりする時の最初の一口の際に胸にしみる感じを自覚することがあるくらいです。しかし食道は食べ物や水分を口から胃に送る細い管なので、がんが進行するにつれて食道の内腔は狭くなり、固形物がつかえるようになり、狭い部分を通る際に胸に痛みを覚えたり、がんが周囲の臓器へ食い込んでいくと食道は胸部の背中側に位置しているので背部痛を訴える場合もあります。そして更に進行すると流動物も通りにくくなり、栄養障害から体重が数kgから多い人では10kg近く減少する場合もあります。これらの症状が、食べ物のつかえ感を自覚してから約3ヶ月で進行するのが食道がんの恐ろしさです。また、食道がんは早くから広範囲にリンパ節転移を生じる特徴がありますが、その好発部位は頸部と胸部の境界で気管の左右に位置する領域です。丁度この領域を声帯を動かす神経が通っているので転移リンパ節が増大すると神経が障害を受けて声がかすれる症状を伴うことが多いのも食道がんの特徴です。早期発見のために

堀ちえみさんはステージ1で発見されましたが、早期発見されやすいのでしょうか?

堀ちえみさんはステージ1で発見されましたが、早期発見されやすいのでしょうか? 前項でも説明したように食道がんの初期症状はほとんどないため、早期に発見することが非常に難しい腫瘍です。したがって僅かの自覚症状に注意するか、検診や人間ドックで定期的に検査を受けるしかありません。

前項でも説明したように食道がんの初期症状はほとんどないため、早期に発見することが非常に難しい腫瘍です。したがって僅かの自覚症状に注意するか、検診や人間ドックで定期的に検査を受けるしかありません。食道の検査には、X線による造影検査と内視鏡検査があります。しかし、早期発見という意味では圧倒的に内視鏡検査の方が有効です。一般には検診といえば造影検査と思われがちですが、胃内に造影剤を溜めて様々の方向に体位を変えながらじっくりと検査できる胃検診と異なり、食道の検診では造影剤が食道から胃へ流れ落ちる僅か数秒の間に異常を指摘しなければなりません。しかも狭窄もなく、粘膜の僅かな不整を呈するのみの早期食道がんでは造影剤に水没する形になり、発見は極めて困難です。

一方、内視鏡検査は直接粘膜の変化を咽頭から胃までくまなく観察することができるので早期がんの発見率が格段に高くなります。また、食道の粘膜はヨード散布で濃い茶色に染まりますが食道がんは染まらないという特徴があり、ヨード染色を用いた内視鏡観察は早期がんをあぶり出してより確実に発見する極めて有用な検査法です。ただ、ヨードアレルギーの方には適用できない欠点があります。しかし、近年NBI(Narrow Band Image)という特殊な波長の光を内視鏡観察に応用することでヨード染色同様に早期がんを発見することが可能になっており、更にこの方法では微細な血管構造の把握も可能でより正確ながんの深さ(深達度)の診断もできるようになっています。NBIは特別な内視鏡ではなく、通常内視鏡の観察時にボタン一つで波長を変えて、患者さんに負担なくNBIによる検査を行うことができるようになっています。食道がんの早期発見という観点では、内視鏡による定期的な検診を受けることをお薦めします。

手術方法と術後経過、予後

今回、堀ちえみさんは内視鏡で腫瘍を取り除く手術を受けるとのことですが、主な治療方法は?

今回、堀ちえみさんは内視鏡で腫瘍を取り除く手術を受けるとのことですが、主な治療方法は? 一般的に、進行食道がんは悪性度の高い、予後不良の腫瘍です。遠隔臓器に転移がなく、食道の腫瘍およびその周囲のリンパ節も切除可能と考えられても画像では指摘できないような微少な癌細胞は全身に既に広がっている可能性が高いと考えています。そのため手術前に全身の化学療法を行で微小転移を制御する「術前化学療法+手術」が現在の標準治療です。以前は、シスプラチンと5FUという2種類の抗がん剤で治療を行うCF療法が通常でしたが、最近はそれにドセタキセルを加えた3種類の抗がん剤で治療を行うDCF療法が症例の多い施設では行われており、よい成績が報告されつつありあります。

一般的に、進行食道がんは悪性度の高い、予後不良の腫瘍です。遠隔臓器に転移がなく、食道の腫瘍およびその周囲のリンパ節も切除可能と考えられても画像では指摘できないような微少な癌細胞は全身に既に広がっている可能性が高いと考えています。そのため手術前に全身の化学療法を行で微小転移を制御する「術前化学療法+手術」が現在の標準治療です。以前は、シスプラチンと5FUという2種類の抗がん剤で治療を行うCF療法が通常でしたが、最近はそれにドセタキセルを加えた3種類の抗がん剤で治療を行うDCF療法が症例の多い施設では行われており、よい成績が報告されつつありあります。また、食道がんが周囲の重要臓器に食い込んで切除不能であるときは、放射線と抗がん剤を組み合わせた化学放射線療法で強力に腫瘍の縮小を図ります。進行癌でも約2割程度の確率で腫瘍の消失が得られますが、残りの症例に関しては切除可能にまで腫瘍が縮小したと判断すれば手術での切除で治癒を目指します。ただ、化学放射線療法後の手術はサルベージ手術を呼ばれ、特別に難易度とリスクが高いため、その適応に関しては慎重な判断が求められます。

さて、今回堀ちえみさんが公表された、ステージ1の食道がんに対しては3つの治療法があります。内視鏡による切除、手術、化学放射線療法です。この中で内視鏡による切除はがんが粘膜内にとどまる早期がんと診断され、リンパ節転移もなく、かつ全周性でない病変に対して行われます。2つの手技があり、簡便で短時間で処置が終わるけど病巣が分割で切除される可能性が高い内視鏡的粘膜切除(EMR)と時間はかかるけど病巣を一括切除できる内視鏡的粘膜剥離術(ESD)です。

前者は細いワイヤーで病巣を締め上げた後に通電して切除する手技ですが、前述の様に分割切除となることが多く、正確な病理学的検索が困難なことが欠点です。後者は内視鏡の先端から細い特殊なメスを出してまず腫瘍を含む粘膜を全周にカットした後に粘膜を粘膜下層で剥離することで一括に腫瘍を切除する手技で、正確な病理検索とその診断に基づいた追加治療も可能となる利点があります。病変の大きさにもよりますが、今回堀ちえみさんが受ける内視鏡治療は後者の方法と思われます。

術後経過、予後は?転移の可能性は高いがんなのでしょうか?

術後経過、予後は?転移の可能性は高いがんなのでしょうか? 食道がんは予後不良で、残念ながら術後の転移・再発率は高い疾患です。ただ、胸腔鏡・腹腔鏡を用いた低侵襲手術の導入や周術期管理の向上、チーム医療の充実により成績は大幅に向上してきています。2012年の手術例に関する全国登録における5年生存率では、進行度I期で80%、II期で60%、III期で40%弱、IV期で20%にまで改善しています。ただ、前項で記載した様に近年の標準治療は術前化学療法+手術で、更に成績の向上が図られており、II期/III期の術後5年生存率も60%を越えるようになってきています。

食道がんは予後不良で、残念ながら術後の転移・再発率は高い疾患です。ただ、胸腔鏡・腹腔鏡を用いた低侵襲手術の導入や周術期管理の向上、チーム医療の充実により成績は大幅に向上してきています。2012年の手術例に関する全国登録における5年生存率では、進行度I期で80%、II期で60%、III期で40%弱、IV期で20%にまで改善しています。ただ、前項で記載した様に近年の標準治療は術前化学療法+手術で、更に成績の向上が図られており、II期/III期の術後5年生存率も60%を越えるようになってきています。さて、内視鏡的に切除された食道がんの場合、病理検査でその後の治療の追加の有無が検討されます。がんの深さが術前診断通り粘膜内にとどまっており、腫瘍内のリンパ管にもがん細胞が流れた痕跡もなく、切除断端も陰性に切除できていれば完全治癒切除として追加治療はなく、治療は完了です。しかし、病理結果でがんの深さが粘膜下層にまで進展していた、あるいは腫瘍内のリンパ管にがん細胞が流れている像が確認された、切除断端にがん細胞の遺残を認めた場合はに追加治療として手術または化学放射線療法が追加されることが通常です。同じく2012年の全国登録の内視鏡切除後の5年生存率は、がんが粘膜内にとどまっていれば86%、粘膜下層にまで進展していると75%と報告されています。

いずれにしても悪性度の高い食道がんですので治療後も定期的な検査による再発チェックが必要です。

食道がんの予防やセルフチェック

がんには原発性と転移・再発性があります。原発性腫瘍とは、その腫瘍の発生した部位の組織ががんになった腫瘍のことで、消化管であれば表面の粘膜に病変を認め、それが粘膜下層、筋層へと深く進展していきます。一方、後者の転移・再発性腫瘍は、その元となる原発性腫瘍は別の場所にあり、そのがん細胞がリンパ管や血管内を移動して元の発生場所とは異なる場所に腫瘍塊を形成した腫瘍のことです。多くの場合、粘膜面に病変はなく、粘膜内や臓器の内部に腫瘍を形成することが通常です。したがって、食道がんと診断されたということは食道の粘膜に病変を認めたということで、舌がんの転移・再発ではないと考えられます。

がんには原発性と転移・再発性があります。原発性腫瘍とは、その腫瘍の発生した部位の組織ががんになった腫瘍のことで、消化管であれば表面の粘膜に病変を認め、それが粘膜下層、筋層へと深く進展していきます。一方、後者の転移・再発性腫瘍は、その元となる原発性腫瘍は別の場所にあり、そのがん細胞がリンパ管や血管内を移動して元の発生場所とは異なる場所に腫瘍塊を形成した腫瘍のことです。多くの場合、粘膜面に病変はなく、粘膜内や臓器の内部に腫瘍を形成することが通常です。したがって、食道がんと診断されたということは食道の粘膜に病変を認めたということで、舌がんの転移・再発ではないと考えられます。では、何故舌がんと同じ扁平上皮がんなのかというと、舌も食道も粘膜は扁平上皮細胞から成っており、その細胞ががんになるとどちらも扁平上皮がんと診断されます。舌がん、食道がんという名称は、がんが発生した場所を表した表現方法で、扁平上皮がんはその発生母地となった細胞の病理学的な名称です。例えでいうと、前者は住所で、後者は出身地ということです。

さて、舌がんと食道がんは関係ないのか?ということですが、関係は大いにあります。堀さんがどうかはわかりませんが、扁平上皮がんは飲酒、喫煙と非常に強い因果関係があり、舌がんに限らず咽頭がんや喉頭がんなどの頭頸部がんと食道がんの合併は非常に多く稀ではありません。したがって、頭頸部がんの患者さんでは内視鏡で食道がんの検索を行うことが、食道がんの患者さんでは頭頸部がんの検索を耳鼻科医に依頼して行うことが必須となっています。

食道がんにならないように、未然に予防はできるのでしょうか?

食道がんにならないように、未然に予防はできるのでしょうか? 確実なものはありませんが、食道がんのリスク因子である飲酒、喫煙を控えるというのは実行しうる予防法の一つです。喫煙は百害あって一利なしであり、発がん性や呼吸機能障害などの点からまず禁煙すべきと考えます。飲酒に関しては少量なら身体によいという意見もありますが、多量の飲酒は絶対に改めるべきです。特にお酒を飲んで顔が赤くなる方、こういう方を“フラッシャー”と呼びますが、この方は特に食道がんのリスクが高いと認識すべきです。簡単にいうとアルコールを分解する酵素が半分しかなく、飲めるけど分解が不十分でからだに有害な発がん性代謝産物であるアルデヒドが体内を回るためにリスクが高くなるのです。日頃から量を控える、休肝日を設けるという心がけは必要と思います。

確実なものはありませんが、食道がんのリスク因子である飲酒、喫煙を控えるというのは実行しうる予防法の一つです。喫煙は百害あって一利なしであり、発がん性や呼吸機能障害などの点からまず禁煙すべきと考えます。飲酒に関しては少量なら身体によいという意見もありますが、多量の飲酒は絶対に改めるべきです。特にお酒を飲んで顔が赤くなる方、こういう方を“フラッシャー”と呼びますが、この方は特に食道がんのリスクが高いと認識すべきです。簡単にいうとアルコールを分解する酵素が半分しかなく、飲めるけど分解が不十分でからだに有害な発がん性代謝産物であるアルデヒドが体内を回るためにリスクが高くなるのです。日頃から量を控える、休肝日を設けるという心がけは必要と思います。 セルフチェックの方法はありますか?どんな症状を感じたら受診すべきか教えてください。

セルフチェックの方法はありますか?どんな症状を感じたら受診すべきか教えてください。 初期には症状を伴うことが稀なのでセルフチェックでの早期発見は難しいというのが本音です。最初に説明したように食事や水分の摂取の際に胸でしみる感じを自覚したときには食道がんの初期症状かもしれませんので、大丈夫と自己判断せず、早めに内視鏡検査を受けるようにして下さい。また、食事の際のつかえ感や痛みのあるときは進行がんの可能性がありますので、すぐに専門病院で検査を受けることをお薦めします。

初期には症状を伴うことが稀なのでセルフチェックでの早期発見は難しいというのが本音です。最初に説明したように食事や水分の摂取の際に胸でしみる感じを自覚したときには食道がんの初期症状かもしれませんので、大丈夫と自己判断せず、早めに内視鏡検査を受けるようにして下さい。また、食事の際のつかえ感や痛みのあるときは進行がんの可能性がありますので、すぐに専門病院で検査を受けることをお薦めします。また、つかえ感まではないかど、飲み込む際に喉に違和感を覚えることもよくあります。この場合、多くの方が耳鼻咽喉科を受診されて検査を受けるのですが異常なしと診断され、症状があるにも関わらず更に増悪するまで放置される場合が少なくありません。耳鼻咽喉科で観察できるのは咽頭までで、咽喉頭に異常はないと言われただけで、食道に関しては検査を追加しなければ異常の有無はわからないと理解して頂ければと思います。耳鼻咽喉科で異常なしといわれても症状が続くときには必ず内視鏡検査で食道の観察をしてもらうようにして下さい。

いずれにしても100%の検査はありません。身体のSOSに耳を傾け、早め早めに検査をすることで早期発見に努めることが肝要です。

この記事をシェア