2025.10.03

ヒッチハイクが陶芸作家になるきっかけに? 人間国宝の神農巌さんが語る、近大での出会いと学び

- Kindai Picks編集部

851 View

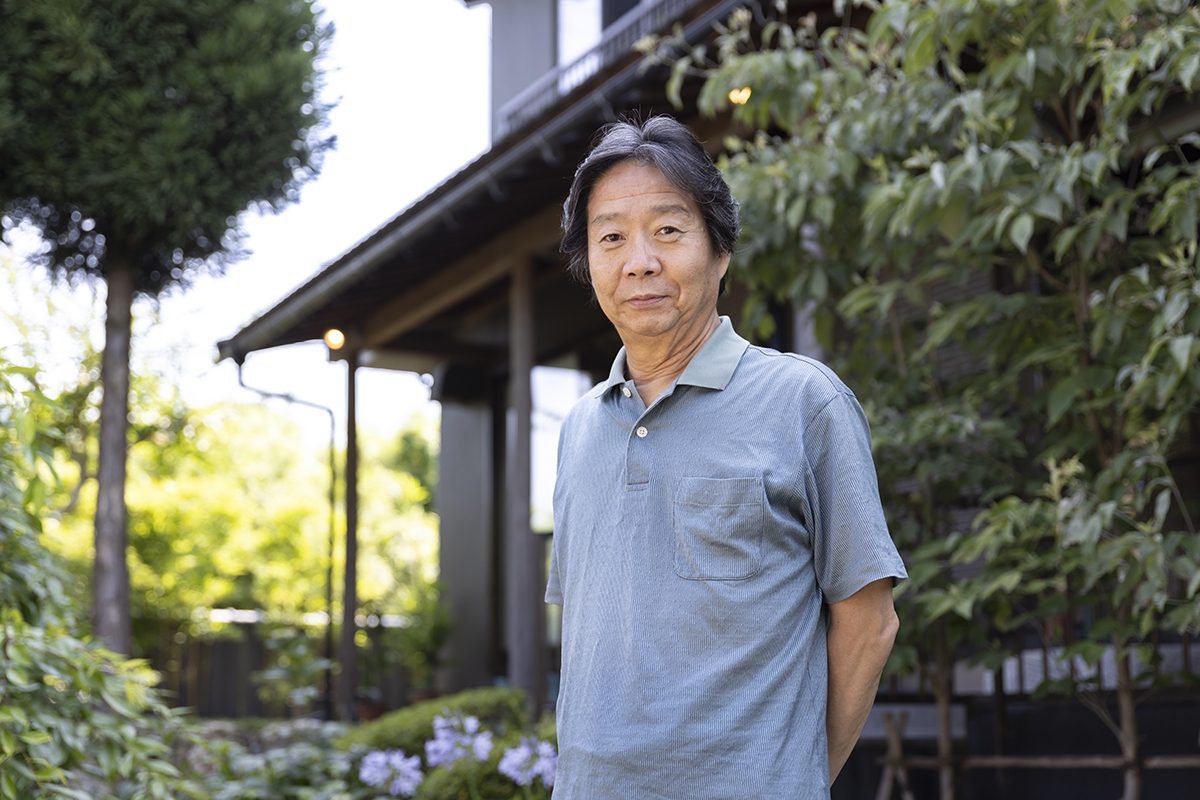

近畿大学出身の陶芸作家・神農巌さんが2024年、重要無形文化財「青磁」の保持者(人間国宝)に認定されました。神農さんが陶芸の道を歩むと決意したのは、近大在学中のこと。大学での出会いや学びが、人生に大きな影響を与えたといいます。琵琶湖を望むご自宅でインタビューを行い、これまでの軌跡と人間国宝としてのこれからの挑戦についてお話を伺いました。

この記事をシェア

神農 巌(しんのう いわお)氏

陶芸家 重要無形文化財「青磁」保持者

京都府綾部市生まれ。近大在学中は陶芸部員として活動し、陶芸の魅力に強く惹かれて作家を志す。1980年に近畿大学商経学部経営学科を卒業し、京都府内の工業試験場、職業訓練校に進み、体系的な陶工技術を習得。製陶所に就職したのち、1987年に滋賀県大津市で独立した。2012年に紫綬褒章受章。2024年に重要無形文化財「青磁」の保持者に認定された。独自技法の堆磁(ついじ)を用いて生み出す有機的な造形は国内外で高く評価されている。

近大陶芸部がなかったら、作家の道を選ぶことはなかった

——商経学部で学び陶芸家に、という経歴は興味深いです。そもそも近大に入学したのはなぜですか?

進学先として関東と関西で大学をそれぞれ1校ずつ志望していました。関西の大学のうち近大を選んだのは、将来性を感じる大学だったから。「これからもっと大きく、いい大学になりそうだな」と思っていたんです。私は商売人の家の出身で、実家は不動産やアミューズメント、ジムなどさまざまな事業を営んでいたんです。卒業後はそれらの家業を手伝うつもりだったので、経営学科を選びました。

——陶芸とはどのように出会ったのですか?

初めのきっかけは、入学前にさかのぼります。春休みを利用して一人旅に出かけました。近大への進学が決まり、これから大学へ、という時期でしたが、併願していた関東の大学に落ちて進路が決まったこともあり、どこか沈んだ気持ちもあり……リフレッシュの時間が必要だと思ったんです。能登半島と信州を目指すヒッチハイクの旅でした。

岐阜の宿に着き、食事をしていたとき、隣に座っていた大学生のグループが「一緒に食べよう」と声をかけてくれました。自分より若い男がひとりで食べているものだから、気になったんでしょうね。話を聞くと、なんと近大生で、陶芸部の合宿で訪れていたそうです。これから近大に入るという私との出会いを先輩方も喜んでくれ、気さくに接してくれました。入学後もどこか気が晴れず、授業にも身が入らなかった。そんなときもよくしてもらい、陶芸部に入ったんです。この出会いがなければ、人間国宝どころか陶芸家にもなっていなかったでしょう。

経営学科で身に付けた循環・逆算型の思考が、キャリアプランの背骨に

——大学ではどのような生活を送りましたか?

陶芸部の活動が生活の中心でした。最低限の単位は取りながら、残った時間はほとんど陶芸に費やすほど打ち込んでいました。キャンパス内のクラブセンターに通って作陶する日々でしたね。学内で作れるものは限られますが、私にとっては製陶の下地となる期間でした。近大の自由でおおらかな校風も、私に合っていたのかもしれません。

全国各地の大学に陶芸部はありますが、近大陶芸部はその中でも屈指の歴史を持つクラブなんですよ。在学中、大学同士をつなぐ連盟組織を立ち上げ、他大学に陶芸文化を広げようと奔走したのも思い出深いです。大学近くにあった洋食店「キッチンカロリー」に行ったり、友人らと難波の「味園ビル」で宴会をしたりしたのもなつかしい。先輩や後輩への接し方といった、ある種の“人間学”を学んだ期間でもありました。

——陶芸家を目指すことを決定付けた出来事も、在学中にあったのでしょうか?

大学2年生のころ、京都国立博物館で開かれた「安宅コレクション」※の展覧会で衝撃を受け、「自分も陶芸家として生きていく」と腹をくくりました。興味本位で観に行ったのですが、展示されていた東洋陶磁の名品の数々を見て、その美しさに心を打たれました。「自分も青磁を作って生きていくのだ」と決めた瞬間でしたね。卒業後に進んだ工業試験場や職業訓練所、製陶所でも、東洋陶磁の名品の色や造形を自分のものにしようと模索していました。

(※)旧安宅産業株式会社が、会社の事業の一環として収集した約1,000点の東洋陶磁のコレクション

——経営学科での学びも、キャリアに影響しているのでしょうか?

今でも自分の中で大切にしているのが、授業で学んだ「Plan・Do・Check・Action」の循環思考です。計画を立て、実践し、その成果を検証する、というプロセスは、その後の人生設計にも生かされました。私が陶芸家になると決めたのは20歳のころ。そこを起点にして5年刻みで計画を立て、その目標と現在地を定期的にチェックし、その距離感に応じて軌道修正をする——と、設定したゴールから逆算して努力することを繰り返して生きてきました。

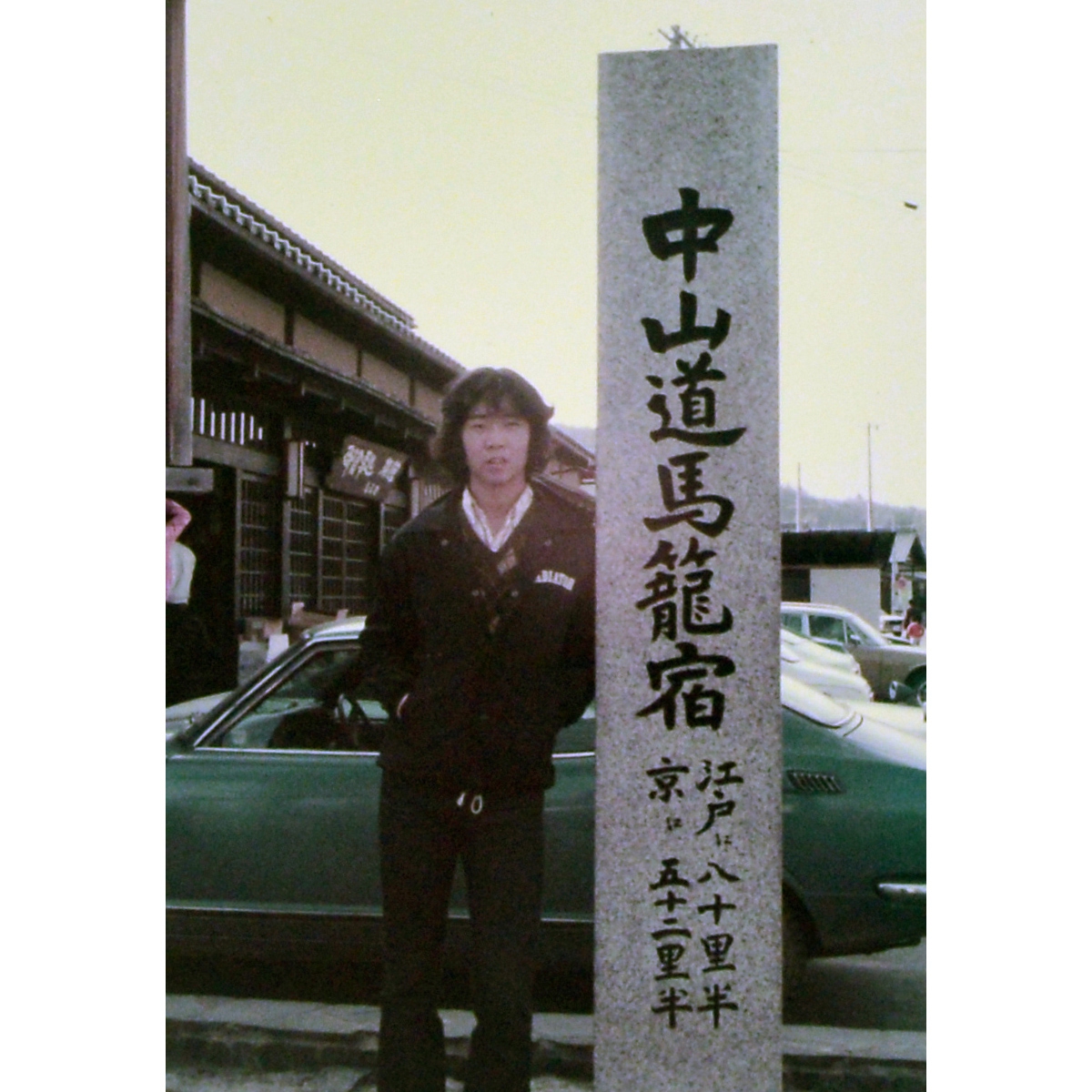

近大生だった頃の神農さん

近大生だった頃の神農さん守破離と啐啄同時の教えから、独自技法・堆磁を生み出した

——大学卒業後、すぐには就職をしなかったのも、その思考法から導かれた進路選択ですか?

そうですね。陶芸家になると決めた20歳を起点に「25歳までに基礎、30歳で独立、35歳で個展」と在学中に計画を立てました。なので、4年生のころには卒業後の身の振り方を決めていて、もともと考えていた「家業を継ぐ」という進路は、自分の選択肢から消えていましたね。そのぶん絶対に失敗はできないと思い、自分の立てたプランを実行するために必死でしたよ。師匠に付く形を選ばなかったのも、「弟子入りすれば、おのずと師の作風に縛られる」と考え、自分の5年刻みのプランを実行するのが難しいと判断したからです。

——独自技法の堆磁の開発に至った経緯を教えてください。

卒業後に入った京都市工業試験場(現・京都市産業技術研究所工業技術センター)、京都府立陶工職業訓練校(現・京都府立陶工高等技術専門校)では、窯業の基礎を徹底的に学び、その後は実践経験を積むため製陶所に就職しました。ただ、あるときに「過去の名作の写しを突き詰めても、この世界で生き残ることは難しい」と気づいたんです。東洋陶磁を追いかけたら、骨董商は喜んでくれるかもしれませんが、現代に生きる作家として現代の焼き物をつくろうと考えるようになりました。

また茶道や武道における「守破離(しゅはり)」の哲学も根底にあります。私の原点となった東洋陶磁の模倣は、技術を身に付ける「守」の段階に当たります。次第に、危機感を抱いて独自路線、つまり「破」を探るようになったんです。技術や歴史の研究はもちろん、禅や哲学の勉強も並行して取り組んできました。書籍を読み漁り、気になる人に会いに行くこともありましたね。

そうして出会った「啐啄同時(そったくどうじ)」という禅語も大切な教えです。鳥の雛が卵から出ようとして、殻の中から卵の殻をつついた音と、親鳥が外から殻をつつく音が同時に起こることを意味します。教育の場面で語られることの多い言葉ですが、私は自分の成長に当てはめています。「どうすれば新しい表現ができるか」と問い続け、自分の内面——殻の中の雛が熟した状態にしておく。そうやって常に感度が高まった状態をつくりだすことで、偶然やひらめきと合致し、殻を破ることができるんです。

独特な色味を帯びた「青磁」の作品の数々

独特な色味を帯びた「青磁」の作品の数々——堆磁が生まれたのも偶然だったんですね。

そうですね。製陶所時代、私に割り当てられた仕事は、素焼きする前に欠けてしまった器の修繕でした。欠けた焼き物に泥を塗っては乾かす、という工程を何度も繰り返し、元の形まで戻していく作業です。本来は欠けを補ったら終わりなのですが「この技術を使って造形することができるんじゃないか?」とひらめいたのが始まりです。もしなにも考えずに反復作業をこなしているだけだったら、見つけられなかったと思います。そこから、堆磁技法として確立するまでに、試行錯誤を繰り返して磨きをかけていきました。

人間国宝としての重責を感じながら、さらなる創作へ

——制作において、何からインスピレーションを得ていますか?琵琶湖の近くという環境には大きく影響を受けていますね。作品は、制作する場と呼応してできあがっていくもの。湖や空の青、木々の緑など、毎日目にする景色から得るものはたくさんあります。また琵琶湖の元となる湖は約400万年前に生まれ、そこから地殻変動により形を変えて現在に至っているそうです。私の多くの作品には「水・女性・種子」という、生命に関する要素が込められています。世界有数の歴史を持つ古代湖から感じる歴史や生命力が、私の作風にもたらしたものは多いですね。

視点を少し広げると、チェルノブイリ原発事故など、ショッキングな出来事に突き動かされることも少なくありません。『祈り』シリーズは、2011年の東日本大震災を機に取り組んだ作品です。人が手を合わせ、祈りを捧げる姿を、蓮の造形に重ねて託しました。焼いては割れ、花びらは崩れ……と失敗の連続で、構想から完成に至るまで8年かかりました。

完成まで8年を要した祈りシリーズ

完成まで8年を要した祈りシリーズ——人間国宝に認定され、変化はありましたか?

67歳で認定され、まだ1年経ってはいないのですが、その重みをだんだんと実感するようになりました。人間国宝という称号は決して頂点ではなく、新たなステージの幕開けであると感じています。これまで接点がなかった人たちとの交流も増え、さらに自分を磨いていく必要があるなと気付かされました。後継者を育成し、技術を伝承するだけでなく、日本の工芸の素晴らしさを世界に発信する立場でもあります。このような意識の変化は、作品の変化にもつながるので楽しみな部分もありますね。

——今後の構想や目標を教えてください。

20歳のころはじまった5年ごとのプランづくりは、今も続いています。今後どのように歩んでいくか、80歳まではもう決まっているんですよ。そのひとつとして、信州・安曇野に新しくアトリエを構えようと計画しています。自然が豊かで、私にとっては原点となる出会いをもたらしてくれた地域。そのような環境に身を置くことで、また新たな作品が立ち上がってくると期待しています。すでに決まっている制作に取り組みながら、新拠点づくりを具体的に進めていくつもりです。

最近は、近大校友会との関わりも深まってきました。在校生や卒業生に対しても、夢を持つことの大切さを伝えられたらと考えています。夢を持ち、計画を立て、それに向かって邁進する。その努力は無駄になりませんから。苦しいときもありましたが、「これは試練だな」と捉えて自分と向き合い、あきらめなかったことが今につながっています。

取材・文:山瀬龍一

写真:牛久保賢二

編集:人間編集舎/プレスラボ

この記事をシェア