2025.10.03

高石市・畑中政昭市長が語る、カンボジアで芽生えた想いと「共生と文化」で描く街の未来

- Kindai Picks編集部

1272 View

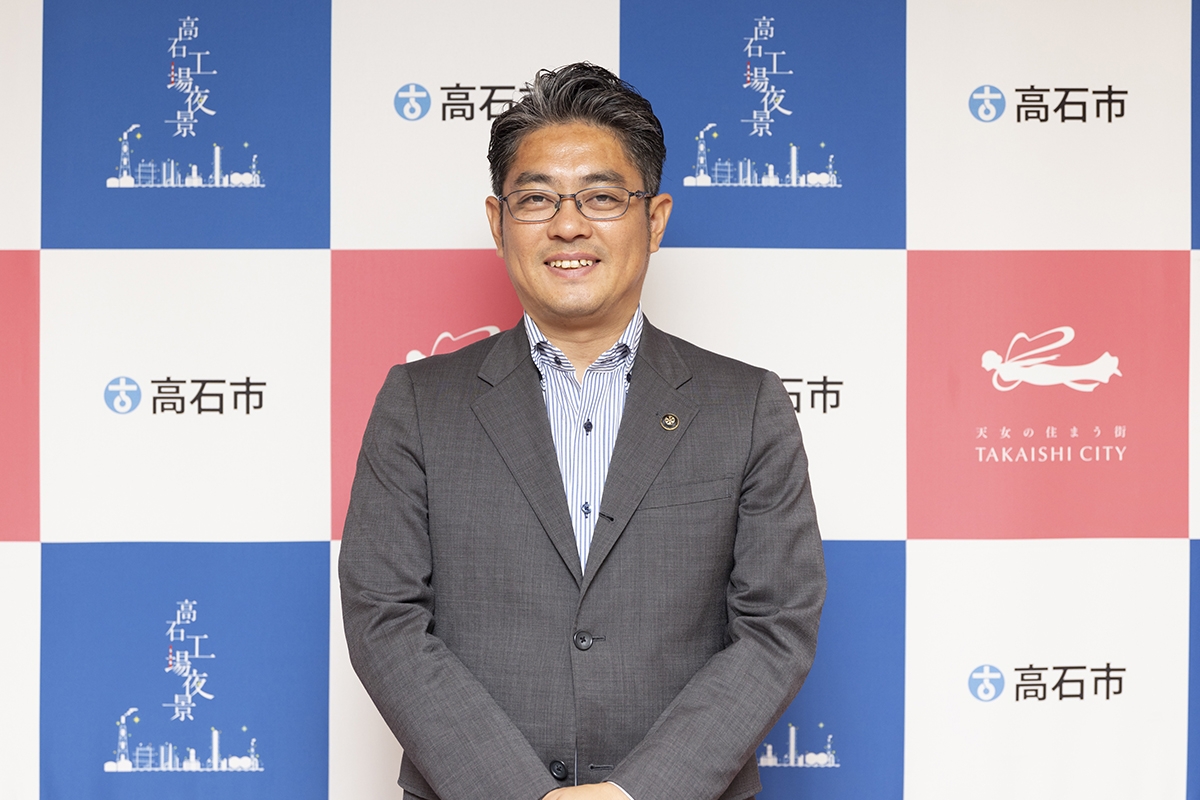

2023年4月に行われた大阪府・高石市長選挙に初当選し、現在3年目を迎える畑中政昭市長。原点には、近畿大学在学中に訪れたカンボジアでの経験があり、「地域や社会に根を張って生きる覚悟をくれた」と語ります。生まれ育った高石市で「顔の見える政治」を掲げ、文化や共生をキーワードにまちづくりを進める畑中市長に、学生時代の思い出や高石市の魅力、今後の展望について伺いました。

この記事をシェア

畑中 政昭(はたなか まさあき)高石市長

大阪府高石市出身。2004年近畿大学商経学部経営学科を卒業。在学中にカンボジアを訪れた経験をきっかけに、地域や社会との関わりに関心を深める。卒業後は市議会議員を志し、26歳で高石市議会議員に初当選。以後4期務めたのち、2023年に高石市長に就任し、市民とともに歩む市政に取り組んでいる。

近大時代に受けた衝撃と得た気づきが、社会と自分をつないだ

──学生時代、ご自身の価値観に大きな影響を与えた出来事はありますか?近畿大学の商経学部経営学科に通っていた当時、2001年の9.11同時多発テロが起きました。その映像を見て「世界が大きく変わる」と直感し、友人と「国際的なことをもっと学ぼう」と話すようになりました。その流れでカンボジアを訪れたことが、今の自分につながっています。

当時のカンボジアはポル・ポト政権後の混乱がまだ色濃く残っていて、現地の若者たちは「観光立国のために日本語を学ぶ」「治安をよくするために警察官になる」と、国家の未来と自分の生き方を結びつけていました。それに比べて、私は就職して家庭を持つという個人のライフプランしか考えていなかった。「このままじゃいけない」と思わされたんです。

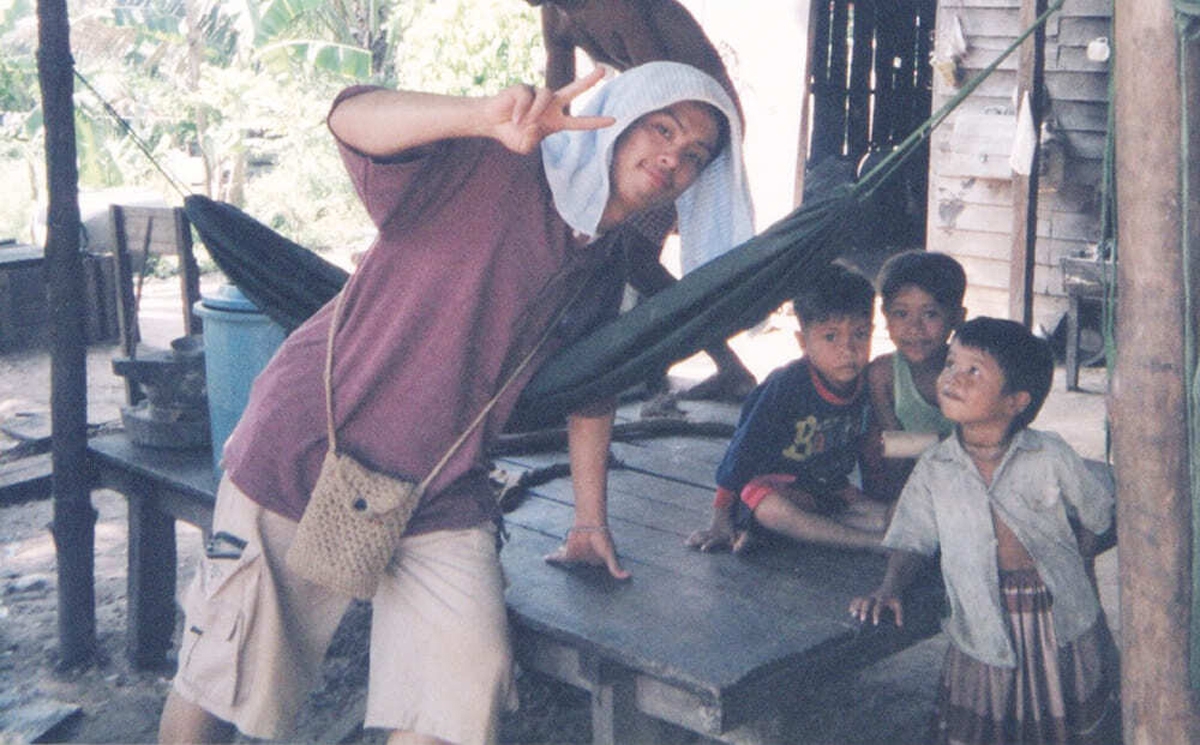

タイ国境近くの村で出会った、ドライフルーツを売っていた小さな子どもたちのことも印象に残っています。日本語や英語を少し教えたら、涙を流して喜んでくれて。「学ぶことがこんなにもうれしいことなのか」と衝撃を受けたことは、今でも忘れられません。

畑中市長、カンボジア旅の1枚(写真提供:畑中市長)

畑中市長、カンボジア旅の1枚(写真提供:畑中市長)──そこから、地域や社会に目を向けるようになったのですね。

はい。ちょうどその頃、地元・高石市で堺市との合併の是非を問う選挙が行われていて、自分に選挙権があるにもかかわらず、街のことを全然知らなかったことにも気づかされました。カンボジアでの経験と地元の現実が重なって、「日本や地域のために、自分は何ができるのか」を考えるようになりました。今の道に進んだきっかけは、まさにあの学生時代の出会いと気づきだったと思います。

26歳で市議に初当選。悔しさと対話を重ねて目指した、ボトムアップ型の市政

──近畿大学卒業後はどのように歩んでいったのでしょうか。卒業後は市議会議員を目指して準備を進め、26歳のときに市議にトップ当選しました。当時の議会には若い世代がほとんどおらず、「本当に市民の方を向いているのか?」と疑問を持つ場面もありましたが、先輩議員の方々と話す中で、それぞれが志や信念を持って活動していることに気づかされたんです。

ただ、市民と交わした約束を思うように実現できなかった1期目は、本当に悔しい経験をしましたね。その分、「市民に何をどう伝えるか」「市民とどう向き合うか」の大切さを学ばせてもらった時期でもあります。

──市長選に立候補したきっかけと、市長就任後に大切にしていることを教えてください。

前市長のもとで財政再建が進められた一方で、時代はボトムアップ型の行政、つまり市民と一緒に街をつくる方向へと変わりつつありました。このままでは高石市が元気を失ってしまうという危機感もあり、周囲からの後押しも受けて市長選に挑戦し、2023年に当選したのです。

市長としては、職員と一緒にゼロから何かを立ち上げたり、既存の取り組みをより良くして広げたりといったプロセスを共有できることにやりがいを感じています。それぞれのチームが持つ個性を掛け算していけるような、そんな組織づくりを大切にしています。

人のつながりと文化が息づく街・高石。落語や料理教室、アートが身近に

高石市に広がる工場地帯の夜景(写真提供:高石市役所)

高石市に広がる工場地帯の夜景(写真提供:高石市役所)──畑中市長が思う、高石市の魅力を教えてください。

高石市は面積11.30平方キロメートルのうち半分が工業地帯で、実際に人々が暮らすのは約6平方キロメートルという、とてもコンパクトな街です。その分、市民同士が自然とつながり、「顔の見える関係」が築きやすいのが特徴だと思います。また、優しい方が本当に多くて、互いを思いやる空気感が街全体にある。そうした環境だからこそ、人と人の関わりを大切にする街づくりが実現できていると感じています。

たとえば「コミュニティ再生事業」や「若者挑戦事業」では、地域の活動やイベントに補助金を出すことで、世代を超えた交流や挑戦の場を広げています。動物愛護や子ども向けの料理教室、シニア世代向けの落語会など、多彩な取り組みが市内各地で生まれていて、人と人がつながるきっかけづくりに役立っていますね。

──高石市は文化を大切にする町としても知られていますが、市長はどのようにその魅力を捉えていますか?

2026年は市制施行60周年という節目を迎えるので、「文化」を街づくりの縦軸に据えて盛り上げていきたいです。駅前の再開発ビル「アプラたかいし」にはホールや音楽室、図書館があり、市民が音楽や芸術、スポーツなどに日常的に触れられる環境が整っています。

また、市内にはプロの演奏家やアーティストが多く暮らしていて、自治会単位でも書や絵画の個展が開かれるなど、文化が暮らしに根づいている街だと感じます。ある自治会で開かれた個展では作品が100点以上集まるほど、高石市には活躍するアーティストが多いんですよ。

私自身は決して文化に詳しいわけではなかったのですが、コロナ禍に開催されたリモートでの演奏会に心を打たれて以来、文化の持つ力を実感するようになりました。絵を見たり音楽を聴いたりすることで、心が整っていく感覚があるんです。そんなふうに、誰もが自然に文化と関われる街をこれからも目指していきたいと思っています。

環境と経済が共生したモデル都市を目指して、“官×民×学”の共創を

──市外への魅力発信という点では、ふるさと納税をはじめ、高石市ではさまざまな取り組みを行っています。今後の展望を教えてください。これからの街づくりでは、「共生」と「公益経済」のふたつの柱を大切にしたいと考えています。「共生」は、異なる価値観や立場を対立させるのではなく、調和させていくという考え方。そして「公益経済」は、経済活動が社会や人の役に立つ形で成り立つことを目指すものです。

高石市は工業地域と住宅地域が隣接する街ですが、「目の前に工場があるのに海がきれい、魚がおいしい」と言えるような、環境と経済が共生する都市モデルをつくっていきたい。実際に水質改善プロジェクトとして、子どもたちと一緒にナマコの放流や植樹、清掃などの活動も進めています。

こうした取り組みは、近畿大学が進める持続可能な養殖研究や環境管理学科の取り組みなど、環境分野の実践的な研究とも親和性が高いと感じています。高石市をフィールドに、地域の企業や大学との連携で新たな価値を生み出していけたらと期待していますね。

──これから社会に出ていく学生たちへ、市長ご自身の経験から伝えたいことはありますか?

少し面倒くさいと思う、気が重いようなことにこそ、飛び込んでみてほしいと思います。恋愛の相談でも、就職の悩みでも、「自分には関係ない」と切り離さずに、手を差し伸べてみてほしいんです。たとえお節介と思われても、「この人には相談できるかも」と思ってもらえるような関係を学生時代に築くことができれば、人生の財産になるはずです。

私は4年生のときに付き合いのあった友人たちと一度距離を置いて、自分がしたいように行動する時間を増やしたこともありました。そのときに新たな出会いがあり、自分に興味を持ってくれた人がいて、「ちゃんと見てくれる人はいるんだ」と気づくことができたんです。当時出会った友人たちとはいまでも交流しています。自分の信じた道をまっすぐに進めば、きっと誰かが応えてくれる。学生時代にしかできないことに、恐れず積極的に挑戦してほしいですね。

取材・文:竹内ありす

写真:牛久保賢二

編集:人間編集舎/プレスラボ

この記事をシェア