2025.10.17

「気持ち悪い」が「かわいい」に変わる瞬間。万博の「ミャクミャク」に学ぶ群集心理とマーケティング

- Kindai Picks編集部

6414 View

大阪・関西万博といえば、公式キャラクターの「ミャクミャク」。いまやすっかりイメージも定着し、「かわいい」といくつものグッズを買い求めたりする人もいるほど。しかし、覚えているでしょうか。発表当時、「気持ち悪い」「かわいくない」とネガティブな声も多く聞かれたことを。そんなイメージから一転、「かわいい」と多くの老若男女に言わしめるまでに人気者になった理由はどこにあるのか? 万博終了後は、あの「太陽の塔」と同じような存在になれるのか⁉ など、マーケティングの専門家・経営学部 川村洋次先生にうかがいました。

この記事をシェア

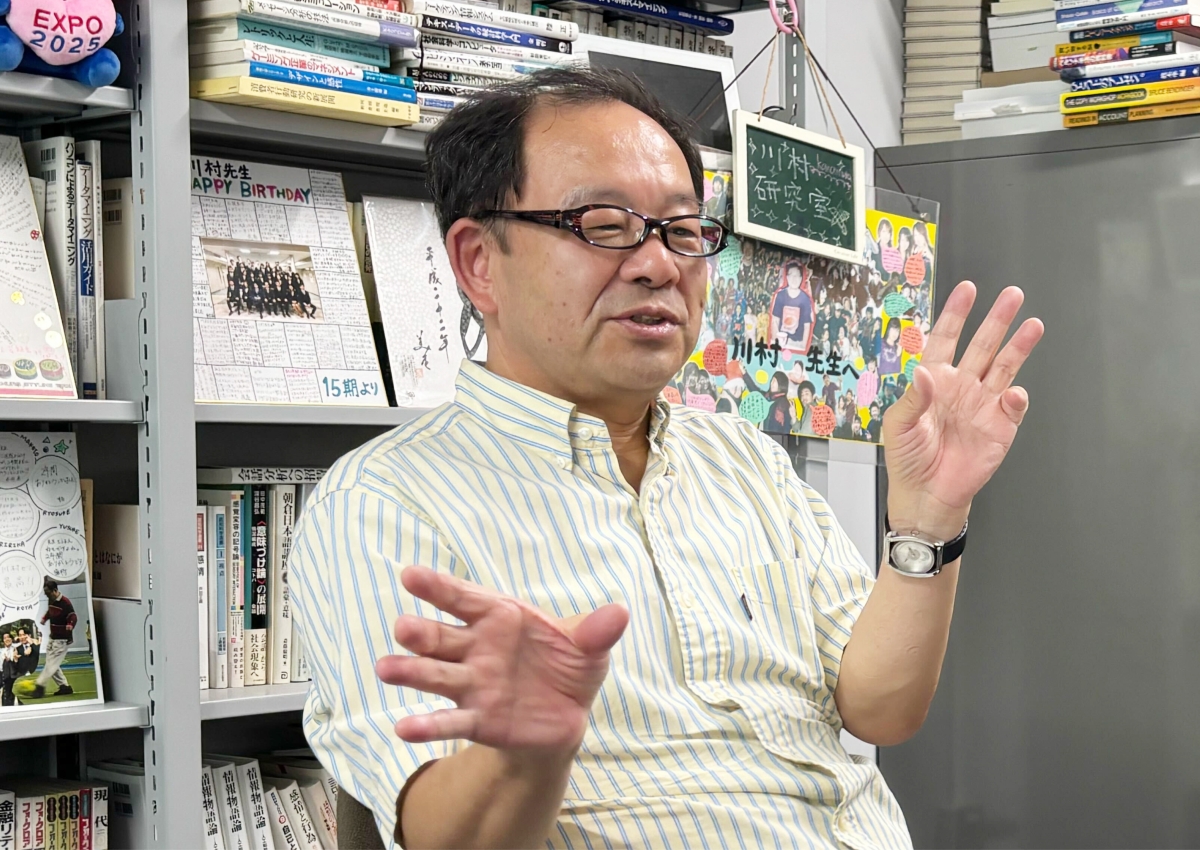

経営学部 経営学科 教授

専門:マーケティング情報論、広告論

企業のマーケティング活動について広告や情報技術の観点から研究。特に広告映像の分析・効果・制作に力を入れている。シンクタンクでの勤務を経て大学教員に。

教員情報詳細

「気持ち悪い」こそ、おもしろい

――先生はミャクミャクが発表されたとき、正直どんな印象を持たれましたか?

人気者になった成功要因 その1「適度な違和感」

――その成功の「要因」について、いくつか教えてください。

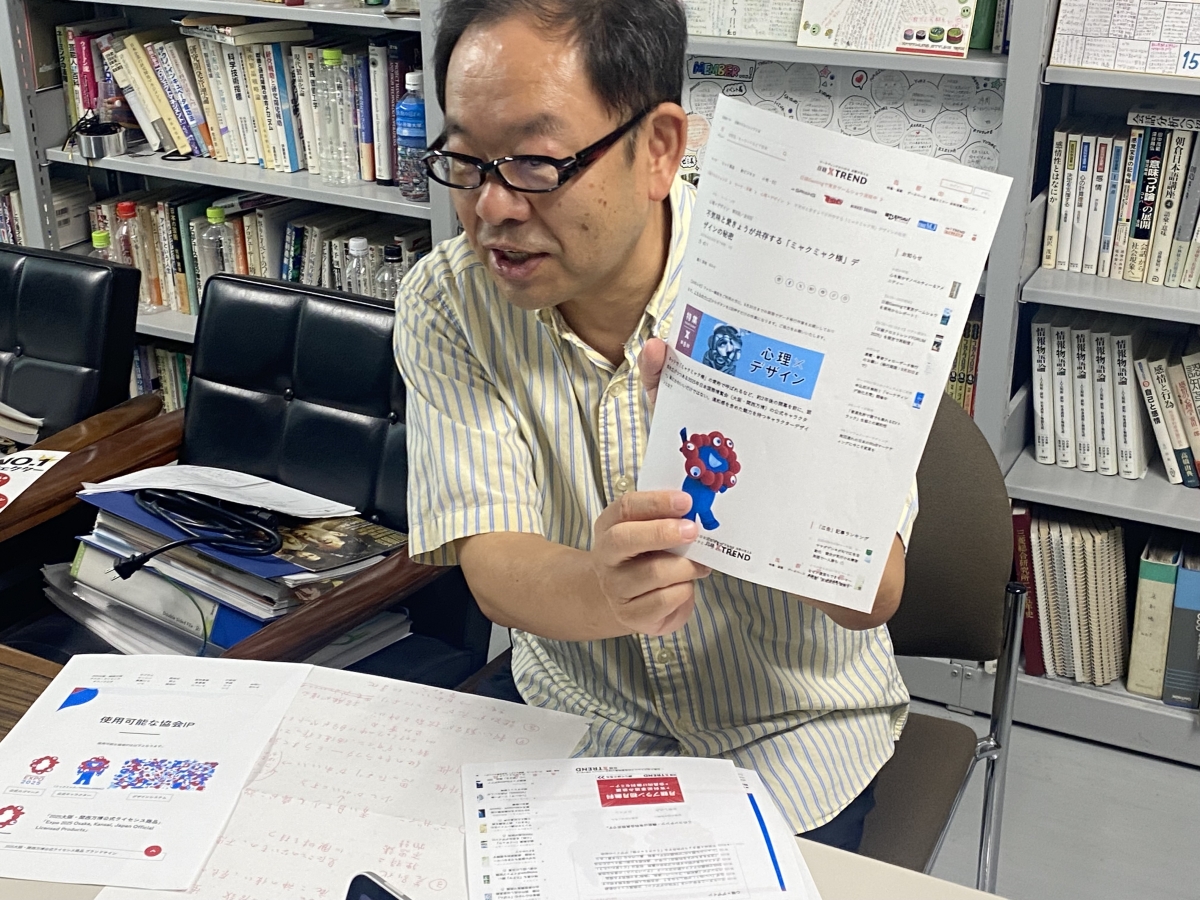

最初に発表された公式ロゴをもとに「ミャクミャク」が生まれているわけですが、黒目の位置を微妙に変えているんです。端の縁から少し離して置いている。そうすることで、なんとなくかわいく見えるんです。絶妙な位置調整だと思います。その絶妙な塩梅が奏功したから、グッズにしたときに「かわいい」「愛嬌がある」という評価につながったのかなと。私の個人的見解ですが、公式ロゴのままキャラクターにしていたら、ここまで評価の転換がおきていたかどうか……。

人気者になった成功要因その2「テーマ性」

――ほかにはどんな成功の要因があったのでしょうか

ミャクミャクは公式ロゴマーク「いのちの輝き」をもとにデザインされました。赤いリング状の顔部分は分裂や増殖を繰り返す「細胞」、青い部分は「清い水」を表現し、「いのち」を象徴しています。また、「ミャクミャク」という名前には、人間のDNAや知恵、文化などが未来へ「脈々」と受け継がれていくという意味も込められています。

パッと見たときは確かに少し気持ち悪い、「なんだこれは」という印象を持った人も多いでしょう。一方で、万博のこうしたテーマを踏まえてデザインされていると知った人たちの中には、その「深み」に共感を覚えたのではないかと考えています。

また、公式ロゴにもキャラクターにも顔部分に目が5つ描かれていますが、これは5つの丸がつながって日本の国花・桜を表現した1970年開催の大阪万博を継承するという意味合いもあります。つまり、歴史的なつながりも含めたデザインということ。

見た目がどうのこうのだけではなく、テーマ性やデザインの意図も徐々に伝わって、その奥深さが支持されていったのではないかと思います。

人気者になった成功要因その3「認知の拡大・接触の増加」

――ミャクミャクは「適度な違和感」を抱かせることに成功したわけですが、最近の人気ぶりを見ていると、何かもう一段上のマーケティング手法が使われたのでしょうか。

人々が「あたりまえ」の存在と認識し、目にしたり手にしたりする機会が増えると、とたんに愛着が湧いてくるというわけです。認知の拡大、接触の増加がもたらす現象ですね。

また、「たくさんの人が並んでるということは、きっとおいしいのだろう、私も並ぼう」という、飲食店などの行列が行列を呼ぶ心理は、同調効果(あるいはバンドワゴン効果)やウィンザー効果と呼ばれるもので、他者の評価に影響される心理に関わるものです。

「みんながミャクミャクをかわいいと言っている、ミャクミャクグッズを買っている。ということは、ミャクミャクは“イケている”に違いない、だから私も買おう」という心理が多くの人のあいだで働いたと考えられます。

人気者になった成功要因その4「共創性、結合性」

――最近では、様々なキャラクターとのコラボも話題になっています。

細胞がつながったようなデザインの顔部分はリング状になっていて、別のキャラクターの顔をはめたコラボグッズがたくさん出ていますね。もうすでにファンがついているキャラクターを好きな人を一定数取り込めるわけですから、ビジネスとして強い。仮に、ミャクミャク自体をかわいく思えなくても、コラボしているキャラクターと組み合わせると、なんとなくかわいく見えてくる。着ぐるみみたいな感覚なのでしょうか。日本人が得意とする組み合わせの妙、応用力が効いている良い例だと思います。

人気者になった成功要因その5「特別感」

――「万博」という特別感もミャクミャク人気を後押ししているのでしょうか。

そもそも万博自体が期間限定のイベントなので、「記念に買っておこう」「いつか将来、価値が出るかも」といった感情で購入する人もいるでしょう。

あと、マニアやコレクターの人たちはそういった限定商品を手に入れたくなる傾向にあります。万博グッズは種類がものすごく豊富で、いまや何百種類とあるんじゃないでしょうか。さすがにすべては手に入らないと思うのですが、逆にそういった物足りなさが「集めたい」意欲をより一層掻き立てるのだと思います。そして、手に入れたらSNSで拡散、認知が広がり、人気もアップ……といったループですね。

人気者になった成功要因その6「ジブンゴト化」

――「気持ち悪い」とSNSで広がった節もありますが、逆もしかり、つまり「かわいい」と評価が一転したのもSNSのおかげでしょうか。

キャラクター人気に火が付くきっかけ

――話は変わりますが、万博が開幕してしばらくすると、「実際に行ってみると意外におもしろい」という評価を見聞きするようになりました。万博自体のイメージがポジティブに変わったことと、ミャクミャクへの評価の変化も関係しているのでしょうか。

――ミャクミャクもその影響は受けていますか?

――同じ頃、中国のキャラクター「ラブブ」が話題になりました。海外セレブが自身のSNSで取り上げたことでファンたちが買いに走り、突如バズったわけですが、ミャクミャクにもそのような人気の火付け役はいたのでしょうか?

そういった一過性の人気は、長続きしません。現にラブブももうあまり流行っていないという報道も見かけました。

ミャクミャクは単なる客寄せパンダだったのか?

――万博が開幕する前、先生はミャクミャクの持つ「いびつさ(ユニークさ)」と、万博自体の内容に整合性がとれるのか、少し懸念しているとお話されているのを見かけました。実際のところいかがでしたでしょうか。

いまこうしていても、世界のどこかで殺し合ったり戦争をしていたりする。いじめや貧困、不平等などもある。ポジティブなメッセージを届けるだけではない、現実社会に巣くう問題や人間ってどうしようもない醜さも持ち合わせた存在だ、という本音とか人間臭さも含めたうえで、その中でどう生き残っていくのかと提示したパビリオンがあっても良かったんじゃないかと。

そういう意味でミャクミャクの「気持ち悪さ」という部分にも、人間はきれいなものだけで構成されているわけじゃなく、汚い部分も持ち合わせているという複雑性をどこかに表現してほしかったなというのはあります。

ミャクミャクは太陽の塔になれるのか?

――今後、時を経てミャクミャクは「太陽の塔」のような存在価値を持てると思いますか?

――今後、時を経てミャクミャクは「太陽の塔」のような存在価値を持てると思いますか?

その「うまくいった」というのはこの万博の目的は何だったのか、ということにかかわるのですが、単に儲けるためだったなら黒字になればOKだし、開催地である夢洲にカジノを作るインフラ整備のためだったなら、それはそれで成功かもしれない。何を持って成功というのかは、そもそも万博の開催目的を考える必要があると思います。

――現状、ミャクミャクも含めてそのメッセージ性やそもそも伝えたかったことは置き去りにされているかもしれないです。

ミャクミャクの事例をビジネスに生かすには

――では、ミャクミャクの一連の流れをマーケティング視点で見たとき、ビジネスに生かせることはありますでしょうか。

真価が問われるのは、むしろこれから

――最後に、今後のミャクミャクに期待されていることがあれば教えてください。

もし今後、今回の万博のテーマ「いのちをつなぐ」にもとづくストーリーを改めてミャクミャクに乗せて何かを展開していけるとしたら、存在価値は変わってくるでしょう。そのときは、長きにわたって多くの人々の心を打つ「太陽の塔」みたいなインパクトのある存在になれるかもしれないですね。

写真・取材 笠原 美律

編集 ウエストプラン

この記事をシェア