竹村優里佳

一級建築士。1991年奈良県生まれ。2015年近畿大学建築学部建築学科卒業。2017年立命館大学大学院理工学研究科環境都市専攻修士課程修了。大手建築デザイン会社で実務経験を積み、2022年Yurica Design and Architecture設立。現在、奈良とサンフランシスコを拠点に活動中。

https://www.yuricadesign.com/

大阪・関西万博では、トイレや休憩所、展示施設、ギャラリーなど、会場内の20施設について、今後の活躍が期待される若手建築家を対象に公募型プロポーザル(※)が行われました。そのなかでも特に注目を集めているのが、8ヵ所に設置されたデザイン・トイレです。厳しい選考を経て選ばれた8組の建築チームがそれぞれの感性で設計を手がけ、「いのち輝く未来社会のデザイン」という万博のテーマを、トイレ空間にも反映させています。

※広く事業者を募集し、価格だけでなく提案の内容、アイデア、実績、技術力等を総合的に比べて最も優れたものを選ぶやり方

「残念石」を活用した万博のトイレ「Trace of Earth/地球の形跡」が形になるまで

――本日はお時間をいただきありがとうございます。すごくインパクトのあるトイレですね。

竹村さん

ありがとうございます。実際にみなさんが利用されているのを見ると、大変だったことも忘れますね。感想を聞くのも楽しいです。

――今回の「万博における若手建築家を対象としたプロポーザル」に応募された経緯を教えてください。

竹村さん

2017年頃、友人に声をかけてもらい、今回とは別に若手を対象とした「万博誘致のための建築コンペ」に参加していたんです。会場が夢洲ということだけが決まっていた当時から「ほんまに万博来るんかな?」と、万博の動向はウォッチしていました。今回のプロポーザルも、建築家仲間から声をかけてもらい、3人チームで応募しました。

――設計に「石」を活用するアイデアは、どうやって生まれたのですか?

竹村さん

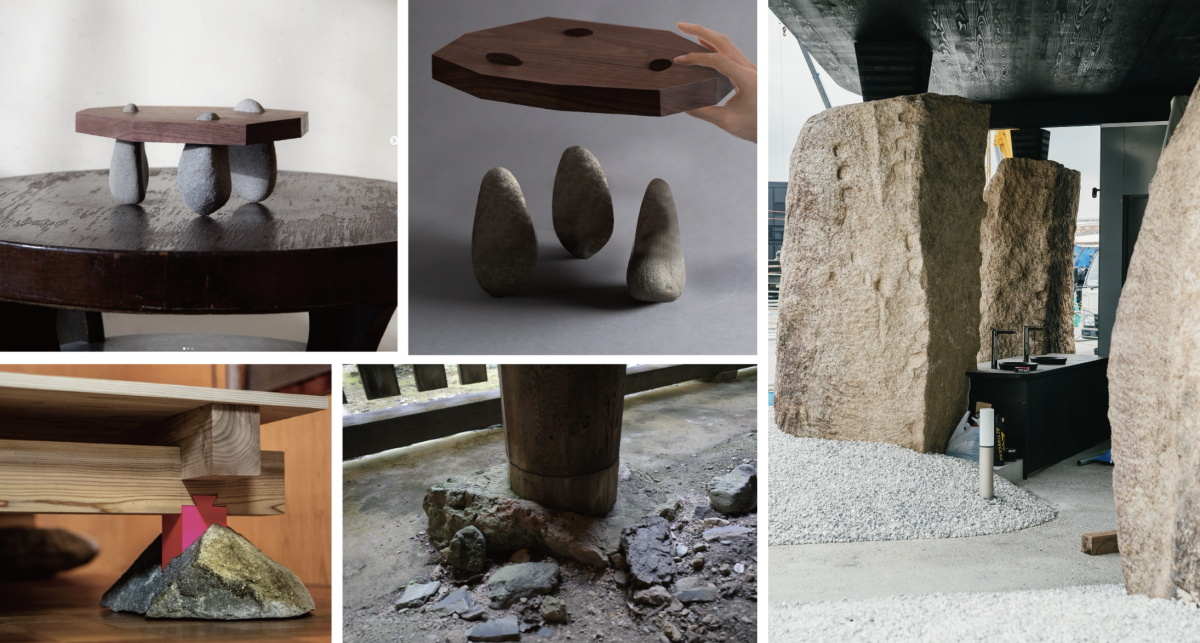

チームメンバーの一人が、石を使った家具作りをしていて「どうにか石を使えないか」と言ったんです。それを聞いて「石、面白そう!」と直感しました。なぜそう思ったのかを考えてみると、実家やそのそばにある巨石(石舞台古墳)の圧倒的な存在感を思い出したことが要因だった気がします。

実家にある巨石(ご本人提供)

建築に使われる石のほとんどは、設計に合わせてきれいにカットされ、石が持つ物語性を失っています。人間の設計に無理やりあてはめるのではなく、石そのものが持つ原初の力を活かした建築を創ってみたいという想いが湧いてきました。そんななかでひらめいたのが、「残念石」なんです。

――「残念石」とは、どういうものですか?

竹村さん

昔、大坂城の石垣に使うために切り出されたものの、運ぶ途中で落下してしまったり、大きすぎて運べなかったり、いざ使ってみたら形が合わなかったりして、使われずに放置された石材が「残念石」と呼ばれています。「残念」というフレーズには、「せっかく準備されたのに使われず、大阪に行けずに惜しかったなぁ」という愛情が含まれているように感じました。

――「残念石」はどこにあったんでしょう。 設計者らが当時の石を割る身体感覚を学びに香川で割ってきた庵治石(※残念石ではありません)

竹村さん

今回の建築に使わせてもらった石は、400年前、大坂城再建のために藤堂高虎という大名が切り出したものの、必要な量より多く切り出され、結局使われず京都府の木津川にストックされていたものです。

――ご苦労があったんですね。

竹村さん

いえいえ、多くの方のご協力がありました。木津川市や同市の教育委員会、「残念石」の保護や活用に尽力されてきたNPO法人「ふるさと案内・かも」などの地域のみなさん、石工さんや3Dスキャンなどの技術を持った方々との奇跡的なご縁がありました。高速道路の工事のために動かす必要のあった木津川に沈んでいた「残念石」たちが、引き上げられて会場まで運ばれていくことになりました。こうして、若者の挑戦に耳を傾け、伴走してくださったみなさんには本当に感謝です。

400年前の人がつけた矢跡も見られます。

――大きな石それぞれの形が印象的ですね。設計上のポイントを教えてください。

竹村さん

石そのものが持つ表情を活かすことを考えました。人間がゴールを最初に描いてその通りに完成させるのではなく石と対峙し対話しながら想像のその先へ建築を進めていくようなプロセスで建築の構成を決めていきました。構造形式としては日本に古来よりある石場建工法を現代技術を用いて再解釈し、石がぴったりはまるように木材をデジタル加工し、接着剤や釘は一切使わずに屋根を載せています。「残念石」には、400年前に人々が山から切り出したときの矢跡と呼ばれる大きな痕跡が残っています。石の表情をひとつひとつ眺めながら、石の力が場の力となって一番強く感じられるように配置したつもりです。来場された方々からは「トイレがパビリオン化してるね!」とコメントをいただくことも多く、率直にうれしいです。

――来場者に伝えたかったことはどんなことでしょう

竹村さん

1970年の大阪万博では、「月の石」が話題になりましたが、私たちは、月とは比較にならないほど身近にありながら長い間忘れられて、道路工事のために埋められてしまう可能性もあった「残念石」を建築の中心に据えました。遠くにあるものだと漠然と思っている「豊かさ」や「面白さ」は、気付いていないだけで、すぐ近くにもあるものだと感じてもらいたかったんです。この建築を通して「すでにあるもの」に目を向け、残していくため各々が次世代に対して何ができるかを考えることが、未来に文化を紡ぐことにつながるのではないかと考えています。

トイレ近くの地面には「残念石」を持ったこみゃくがいます!

「時代を超えて愛される場を」 建築家の礎となる濃い4年間

――建築家を目指したきっかけを教えてください。

竹村さん

建築家を目指したきっかけは、大学進学を考えた際、将来の職業として頭に浮かんだのが気象予報士と建築家の2択だったことから始まります。その時、偶然見学した「桂離宮」に強い印象を受けたんです。中でも、桂離宮の月波楼という、月を見るためだけに設けられた建築は心に残り、月が反射している様子も眺められる空間に魅せられました。

大神神社近郊(ご本人提供)

竹村さん

生まれ育った奈良の三輪山付近には、日本最古の神社である大神神社や卑弥呼(奈良説)のお墓をはじめ、大量の古墳が当たり前のようにあります。そうした1200年前の時間軸を感じられる場所と、どこにでもある地方都市の風景が混在する様子に、時間軸の断絶のようなものを感じていました。しかし、月波楼を見て「古きの中にある新しさ」が建築を通じて現代まで受け継がれていることに大きな衝撃を受けました。こんな風に、時代を超えて人々に愛される場を創り出す人になりたい。そう思ったことが、決定打になりました。

――当時、開設されたばかりの近畿大学建築学部を選んだ理由を教えてください。

竹村さん

一期生ってパイオニア的でいいじゃないですか(笑)。近畿大学を選んだ理由は複数ありました。まず、奈良より都会がいいと思っていたこと(笑)。東京の大学も受けていましたが、入学直前の2011年3月に東日本大震災が発生して、心配した両親から「関西にいた方がいい」と言われたことも、ひとつのきっかけになりました。

――近畿大学での4年間はどのような時間でしたか?

竹村さん

今思うと「気負っていたなぁ」と感じる面もありますね。私は4年間で修士までの6年分学ぶという気概でいたので、朝4時起きで自分の設計をしてから授業に行き、放課後も、他学部の授業を聴講したり学外プロジェクトに参加したりと、とにかく動き回っていました。

――すごくハードな毎日だったんですね。

竹村さん

でも楽しかったです。東日本大震災の衝撃が強く、デザイン(意匠)と平行して構造も勉強しなければと、先生に頼み込んで意匠系と構造系のゼミを2つ掛け持ちしていたんです。先生方が、多岐にわたる活動に理解を示し、「学びたい」という気持ちに応えてくださったおかげでできたことです。今振り返っても、「学部のある33号館に知りたいことが詰まってる!!」と感じられる、恵まれた環境でした。

――学生時代に印象深い出会いはありましたか?

竹村さん

直接教わってはいないのですが、鈴木毅先生の「人の居方」についての考え方にはすごく影響を受けました。卒業設計では、都市リサーチや都市デザインを専門に研究する

松岡聡 研究室で奈良の木辻町という細街路が多く残る場所において、交差点が人間の散策意欲や経路選択に最も影響を与えるのでは?という興味からリサーチを始めました。

どこにどんな建物を更新していけば街の魅力を高められるかを「空・道・建物」の3つの要素に分類して交差点のマップを作りました。街のどこにどんな人が滞在しているかを、鈴木先生の研究内容である”人の居方”を引用させて頂いた「人の居室マップ」を作成したりプロジェクトを進めていました。その後、鈴木先生が連絡をくださって。私の研究に関係がありそうな方々を紹介してくださり、現在まで続くご縁ができています。

――今も恩師とつながりがあるんですね。

竹村さん

はい、現在も近畿大学の教授や学生のみなさんと一緒にプロジェクトを進める機会に恵まれています。5月にはオランダのハン大学に行かれる

山口健太郎 先生からお声がけいただき、大阪・関西万博のオランダパビリオンで発表の機会をいただきました。山口先生の高齢者用住宅の福祉領域の研究発表や、オランダパビリオンの設計者の方の発表に加え、今回の万博でのトイレプロジェクトの発表を行いました。

直近だと、大学院時代に教えを受けた

堀口徹 先生(現 近畿大学 建築学部建築学科 教授)の研究室と有志のみなさんで、TOTOギャラリー・間での展覧会(東京・青山)に向けた

「ブックレットプロジェクト」 を進めています。

プロジェクトメンバーのなかには、将来、建築系の本の編集者になりたいという学生さんもいて、これも一つのポートフォリオになりますし、私にとってもギャラリーで展示できる機会はそうありません。プロジェクトが、自分の経験となるだけでなく、関わるメンバーにとってもそれぞれ得るものがある「開かれた場」になればと思っています。

また、今年から

浦井亮太郎 研究室と一緒に高野山のスタジオをつくらせていただき、ここから10年にわたりスタジオマスターを務め高野山という場所に考えていけたらと思っています。高野山と故郷であり事務所を構えている奈良県・三輪のエリアは意外にも近く、山並みとしても一体となっていて文化的背景のルーツもかなり共通している部分も多いです。学生達と一緒に自分達の価値観や切り取り方、素養を軸に様々な文化的な背景・情緒的な空間を再解釈して可視化していく試みです。これらを現代の都市の問いとパラレルに走らせながら続けていきたいです。

すでにある価値や人々の感情を見つめ、形にする「建築」の可能性

――設計する上で大切にされている想いを教えてください。

竹村さん

『Open Nostalgia(オープンノスタルジア)』というキーワードを大切にしています。放っておくと失われてしまう「物や場に対する人の記憶や愛着」を「建築」という形で定着させることで、文化や人と人とのかかわりを生んでいくことが建築のポテンシャルであり、記憶をつないで未来にひらいていく力が建築にはあると感じているんです。

――詳しく教えていただけますか

竹村さん

『Open Nostalgia』は、BoymSvetlanaの研究によると、リストラクティブノスタルジアとリフレクティブノスタルジアという2種類に分けることができます。前者は、単に昔を懐かしむ懐古趣味ですが、後者は、故郷を懐かしみながらも現実との葛藤をするような感情です。私は、後者のリフレクティブノスタルジアをもう少し積極的に未来に開く要素と捉え直し、既にあるものを再解釈し建築を構成していけたらと考えています。

――海外でも活動されていらっしゃるんですね。

竹村さん

2023年から、イスラエルのテルアビブと奈良の2拠点で活動していました。先述の堀口先生の研究室で海外の学生とのプロジェクトに参加する機会が多くあり、違いは前提としながらも、お互いスケッチを前に議論を交わし合い、建築の思想が国境を越えてつながる瞬間に何度も出会いました。それ以来、いつか海外で設計をしてみたいという想いがあり、出産を機にテルアビブに移住したんです。

――えっ!赤ちゃんを連れて海外にですか!

竹村さん

「選択肢が複数あるなら、一番攻めた選択をしたい」というのが私のモットーです。とはいえ、一度も行ったことのない国に移住するというのは勇気のいることではありました(笑)。行ってみると、女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率が3を超える国なので、都市に乳児用のパブリックスペースがたくさんあり、子育てがしやすい環境でした。街で助けてくれる人も多く、子どもが歓迎される社会の在り方を肌で感じました。

テルアビブの風景(ご本人提供)

――海外生活で実感されたことはどんなことでしょう。

竹村さん

定期的に異なる文化圏に身を置くと「(自分が見つけられなかっただけで)すでにあった価値」、「そもそも自分が知らなかった価値」の両方が見えてきます。これらによって故郷であるはずの奈良(三輪)でさえも余所者として関わることができます。このように自分自身が移動し続けることでなるべく常に余所者的な視点を持ち続けて、それらを建築や都市に還元していきたいと考えています。

――建築への可能性を実感しておられるんですね。

竹村さん

日本人建築家は禅や侘び寂びといった言葉に代表されるように要素の引き算が上手い傾向がありますが、海外の建築家は加算的に空間を彩るのが上手で、華やかな装飾をいろんな文脈から持ってくるのが得意。海外滞在を通して、様々な建築のコンテクストやスケール、都市の様相を学び、身につけながら日本に限らずいろんな場所で建築をつくってみたいです。

サンフランシスコの風景(ご本人提供)

――大阪・関西万博も、異なる文化圏に触れられる機会と言えそうですね。

竹村さん

そうですね。「大屋根リング」に包まれるように各国のパビリオンが並び、海外にルーツを持つスタッフさんや来場者の方が数多くいらっしゃいます。少し話が変わりますが、イスラエルで戦火を間近に感じた経験から「多様でありながら、ひとつ」という「大屋根リング」のコンセプトには強く共感しています。自分と相手は違うという前提のもと、それでも理解したいと交流や対話を重ね、一歩ずつ前に進むことが平和への第一歩。日常ががらっと崩れる経験を経て、「大屋根リング」の上で、世界中の人とすれ違う今このときを奇跡的に感じますし、次世代を担う子どもたちが、この平和で豊かな時間を思い出すフックとしても「大屋根リング」の存在価値は高いと思っています。

建築を通して、人がイキイキと生きていくきっかけをつくりたい

――これから取り組んでいきたいことを教えてください。

竹村さん

自然と共にある建築の在り方に興味があります。地元である三輪に戻ってきたのは、豊かな自然や文化を後世まで引き継いでいきたいという想いがあったからです。文化は目に見えないことも多く、そうしたものを建築という形にとどめて引き継いでいけたらと考えています。

――10年、その建築物に関わるということですね

竹村さん

10年の間に、ある人は建物のユニークな使い方を考えて実践したり、ある人は壁にタイルを貼ってみたり、建築家は建物に集う人との会話で得た着想を「建築や空間」という形で表現したり……そんな風に、多様な人が関わることで建築は変わり続けます。静的に見えて動的な存在である「建築」という場を真ん中にして、みんながイキイキと生きるきっかけがつくれたらと思っています。

――すでに動いている案件はありますか?

竹村さん

はい、複数の10年プロジェクトが動いていますがそのうちの1つとして高野山で10年単位のプロジェクトを始めています。2025年から10年間、1200年続いてきた聖地を学生とともに毎年リサーチし、目に見えない魅力性を空間的に可視化していく取り組みです。日本に残る文脈を自分達としてどう解釈し、記述し、可視化できるかは街の魅力を新たな視点で現代的に捉え歴史ある場に能動的に関わっていくことで、自分が生まれる前の時代、そして自分がいなくなった後の時代のことも同時に考えた建築ができていくと感じています。

――最後に、大学生や若い世代に向けてメッセージをお願いします。

竹村さん

大学時代をどのように過ごすかで人生の方向性が決まると言っても、言い過ぎではないと思います。できるだけ動いてみて、自分の限界を知ってほしいんです。社会に出て120%の力を出し続けていると潰れてしまうので、自分の興味がある範囲を把握したり広げたりしながら「自分って何ができるのか」を知ると、その後も自信を持って進めますし、自分の特性を活かしやすい場に身を置けるんじゃないかと思います。逆に苦手な部分もしっかりと理解することで、自分に足りない部分を得意とする仲間をよりリスペクトでき、協働していく楽しみも増えます。

インタビュー会場

今回のインタビュー会場は「近⼤卒の⿂と紀州の恵み 近畿⼤学⽔産研究所 ⼤阪・関⻄万博 ウォータープラザ店」。「“⼈⽣で初めて⾷べる⿂”に出会う」 をコンセプトに、天然資源に頼らない近⼤マグロなどの完全養殖⿂や、近畿⼤学⽔産研究所の店舗でしか⾷べることができない近畿⼤学オリジナルのサラブレッド⿂(※)を使⽤した「新しい⾷」に特化したメニューが提供されています。取材時も店内では多くの人が、これらの食材を使った寿司やお造りに舌鼓を打っていました。

※近畿⼤学の技術⼒によって作られた、2種類の⿂を掛け合わせてそれぞれの⻑所を利⽤した⿂種。サラブレッド⿂とは、概念を簡潔に表現するために近畿⼤学が創作した⾔葉であり、学術的には交雑⿂と⾔われるものです。

取材を終えて

移住先をテルアビブに定めた理由を伺った際の「選択肢が複数あるなら、一番攻めた選択をしたい」という言葉が、強く心に残りました。岐路に立つたびに自分を信じ、ハイリスクハイリターンな選択肢に賭けてこられたからこその、現在のご活躍なのだと感じています。

この記事を書いた人

岡島 梓(オカジマ アズサ)

2024年末、東京から大阪に拠点を移したインタビュアー・ライター。取材を受けてくださった方、文章に触れてくださった方にとって、何かの「はじまり」が生まれる表現を模索します。

写真・取材 ウエストプラン

編集 ウエストプラン