2025.10.07

気になる万博バイトとボランティア。 万博ならではの出会いは? マルタ館と近大水産研究所で働く学生に、その裏側をインタビュー

- Kindai Picks編集部

3534 View

さまざまな国のスタッフが活躍する大阪・関西万博。人手不足の懸念もありましたが、蓋を開けてみると「滅多にない機会に携わりたい」と、全国各地から応募が集まったそうです。実際、現場で働くスタッフはどう感じているのでしょう? 閉幕まであと少しの中、夢洲の会場で働く近大生に、その裏側を聞いてみました!

この記事をシェア

なんと、万博会場のある此花区の平均時給は、この1年間で18.19%も増加しているんです!

万博バイトは、ただ稼げるだけではありません。世界中からたくさんの人が集まる国際的なイベントに運営側として関わり、さまざま様々な文化に触れられるという貴重な経験ができます。

「稼げて一生の思い出にもなる最高のバイトでは?」と期待が高まりますが、実際のところどうなのでしょうか? 大変なこともあるのでしょうか?

万博会場内でアルバイトをしている近大生に話を聞いてみました!

水上ショーが話題の「ウォータープラザ」。手前には、EXPO2025のモニュメントが設置され、撮影スポットとしても人気です。

水上ショーが話題の「ウォータープラザ」。手前には、EXPO2025のモニュメントが設置され、撮影スポットとしても人気です。今回訪れたのは、会場内のウォータープラザマーケットプレイス西にある近畿大学水産研究所のレストランと、マルタパビリオン。レストランとパビリオンでは仕事内容も異なりますが、それぞれどのように働いているのでしょうか?

万博を作る一員に。スタッフだけが感じられる連帯感に魅せられて。

まずは「近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所 大阪・関西万博 ウォータープラザ店」で働く、総合社会学部3年生の姉崎 萌亜(あねざき もあ)さんを訪ねました。

ウォータープラザマーケットの2Fにある「近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所 大阪・関西万博 ウォータープラザ店」。

ウォータープラザマーケットの2Fにある「近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所 大阪・関西万博 ウォータープラザ店」。「近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所」は、世界で初めて完全養殖に成功した「近大マグロ」を始め、日本における真鯛の養殖の火付け役となった「近大マダイ」、2種類の魚の良いところを掛け合わせて養殖した「サラブレッド魚※」などを提供する、養殖魚専門のレストランです。

※サラブレッド魚:近畿大学が創作した造語で、学術的には交雑魚と言われるもの

サントリーホールディングスとの共同研究をもとに「産学連携・理念協業プロジェクト」として大阪・関西万博店がオープンしました。

店内ではウナギやクエタマ、シマアジなど近大生まれの魚を水槽で見ることができます。

店内ではウナギやクエタマ、シマアジなど近大生まれの魚を水槽で見ることができます。 看板メニューである「近大サラブレッド魚と近大マグロの紅白手桶寿司」は、近大マグロの他、「クエタマ(クエ×タマカイ)」「ブリヒラ(ブリ×ヒラマサ)」「キンダイ(イシダイ×イシガキダイ)」などサラブレッド魚を贅沢に使用したもの。

看板メニューである「近大サラブレッド魚と近大マグロの紅白手桶寿司」は、近大マグロの他、「クエタマ(クエ×タマカイ)」「ブリヒラ(ブリ×ヒラマサ)」「キンダイ(イシダイ×イシガキダイ)」などサラブレッド魚を贅沢に使用したもの。ーーまずは、アルバイトをしようと思ったきっかけを教えてください。

大阪で万博が開催されるのは貴重な機会だと思うので、せっかくならアルバイトをしてみたいなと思ったんです。そこで大阪・関西万博の求人を検索していたら、偶然「近畿大学水産研究所」の募集を見つけて応募しました。大学内でも募集があったので、働いている人の半分以上は近大生です。私は総合社会学部で普段他の学部生と話す機会があまりなく、今回ここでバイトをしたことで、いろいろな近大生と出会えました。早上がりのときには、バイト仲間とパビリオンへ行くことも。近大生もそうでない人も、スタッフ全員仲が良く楽しいです!

ーーバイト帰りにパビリオンに寄れるのは、万博バイトならではですね。他にも、働いてみて感じたことはありますか?

今まで飲食店のアルバイトをいくつかしたのですが、同じ飲食店でも全然違います。お客さんは日本人はもちろん外国人の方も多く、この前は中国人70名の予約があり貸切営業になりました。もともと英語はそこまで堪能ではなかったので、メニューの背景や水産研究所について説明するために、自分なりに英語のフレーズを考えて、しっかり説明できるように準備してきました。英語を話すことに今までより抵抗がなくなりましたし、もっと海外の人とコミュニケーションをとりたいという気持ちが強くなりました。

「これまで働いた飲食店では、料理を出して終わりということが多かったけど、ここではお客さんからの質問も多く、交流が多いのが楽しい」と、姉崎さん。

「これまで働いた飲食店では、料理を出して終わりということが多かったけど、ここではお客さんからの質問も多く、交流が多いのが楽しい」と、姉崎さん。 人気の「近大マグロと近大卒の魚のお造り盛り合わせ」

人気の「近大マグロと近大卒の魚のお造り盛り合わせ」ーーちなみに時給はいくらなんでしょうか?

時給は、1,600円。飲食店としては高時給だなと思います。最近は週3日シフトに入り、がっつり仕事をしています。

受付やホール、デシャップなどさまざまな業務を日毎に担当しているそう。「一番好きな仕事は、料理の仕上げに関われるデシャップ」なのだそう。

受付やホール、デシャップなどさまざまな業務を日毎に担当しているそう。「一番好きな仕事は、料理の仕上げに関われるデシャップ」なのだそう。ーー万博会場の他のスタッフと交流はありますか?

私たちは、パビリオンスタッフとの交流はあまりありません。ただ、スタッフ証を身につけているので、他のパビリオンに行ったときに「おつかれさま」と言葉を交わすなど、スタッフ同士としてフランクに話せる感じがあります。

開場前の時間帯はスタッフしかいないですし、勤務先まで歩きながら、周りを見て「みんな頑張ってるなあ、今日も私も頑張ろう!」と感じます。警備員の方も同じ方が同じ場所にいるので、だんだん顔見知りになってきました。万博を作るスタッフの一員、仲間という雰囲気がスタッフみんなにあるように感じていて、非日常を感じられるのが醍醐味だなと思います。半年で終わってしまうのが、寂しいです。

店内では、調理の様子を見ることも可能。丁寧に作られる様子がうかがえます。

店内では、調理の様子を見ることも可能。丁寧に作られる様子がうかがえます。ーー万博会場で働いたことで、何か変わったことなどはありますか?

接客を通してお客さんとたくさんコミュニケーションをとってきたことで、将来はさまざまな人と話す仕事に就きたいと思うようになりました。あとはやっぱり、この非日常感がとても楽しかったので、万博後はユニバーサルスタジオジャパンでアルバイトをしたいなと思っています。

留学後も英語を使う環境を。さまざまなキャリアの人と出会ったボランティア。

続いては、マルタ共和国のパビリオンへ。ボランティアとして働く、国際学部3年生の福田 優樹(ふくだ ゆうき)さんにお話をお聞きしました。

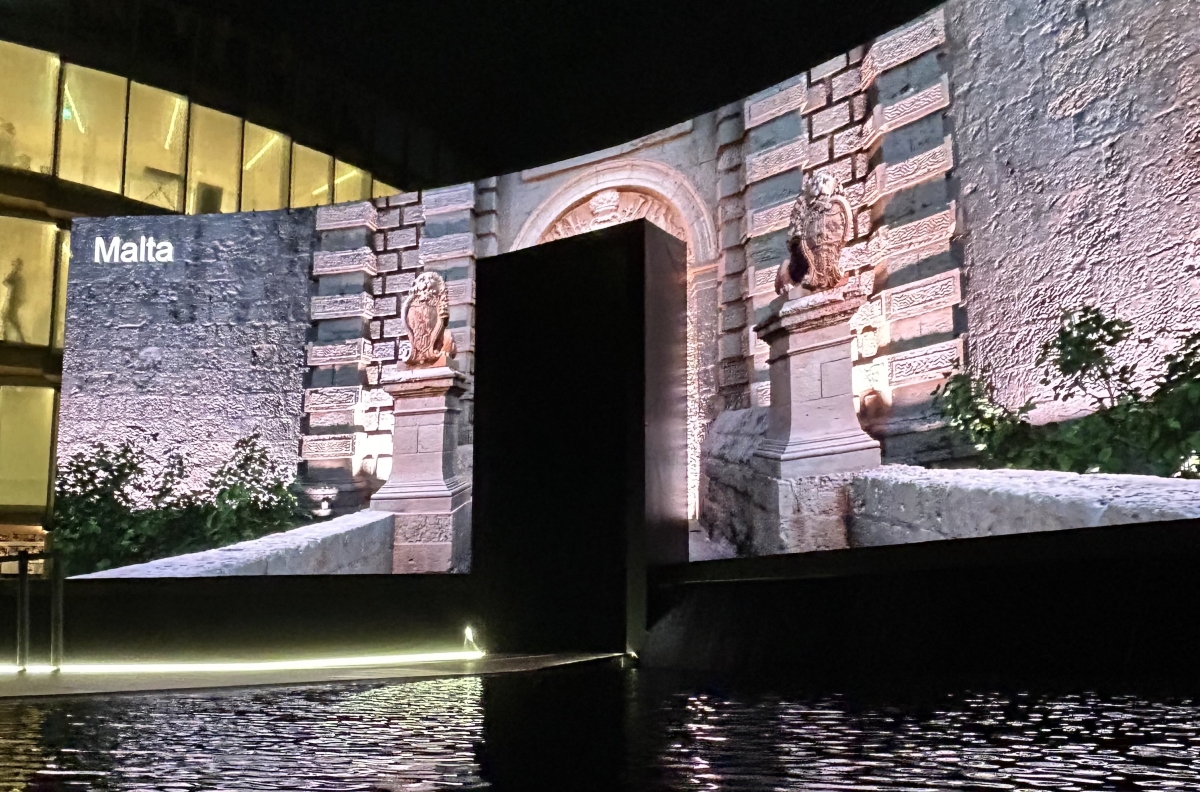

マルタ共和国は、イタリアのシチリア島と北アフリカに挟まれた地中海に浮かぶ島国です。その面積は淡路島の約半分、人口は約50万人と小さな国ですが、年間250万人以上もの観光客が訪れる、知る人ぞ知る観光大国でもあります。

「時のゲートウエイ」と名付けられた、石灰岩に覆われたような外観のマルタパビリオン

「時のゲートウエイ」と名付けられた、石灰岩に覆われたような外観のマルタパビリオンーーまずはマルタパビリオンについて教えてください。

パビリオンで働くまではマルタ共和国に対して、「隠れた人気留学先として注目されている」というイメージしか持っていなかったのですが、実は日本と古くから関わりがある国だということを知りました。パビリオンに入ると最初に甲冑が展示されています。これは、1862年に福沢諭吉ら「文久遣欧使節団」が感謝の意をもって贈ったとされています。当時ロンドン万博へ向かう使節団がマルタ共和国を経由したそうで、マルタの人々から受けたおもてなしに感銘を受けたそうなんです。

お客さんの興味を引くように、楽しく解説する福田さん。展示されている甲冑は、2015年に現地の武器庫で発見されたもの。京都美術品修復所が1年半かけて修復したそう。「まるで美術品のよう」と福田さん。

お客さんの興味を引くように、楽しく解説する福田さん。展示されている甲冑は、2015年に現地の武器庫で発見されたもの。京都美術品修復所が1年半かけて修復したそう。「まるで美術品のよう」と福田さん。ーーマルタと日本は、そんなに昔から繋がりがあったんですね。パビリオンで働こうと思ったきっかけは、なんですか?

1年間アメリカのカリフォルニアに留学していたので、「帰国後も英語を使う環境を」と、万博で働きたいと考えるようになりました。ちょうどその頃、近大の「英語村」で仲良くなった先輩である堀木さんがマルタパビリオンに関わると聞き、申し込むことに。応募したのには、もう一つ理由があって。私はもともと吃音症なんですが、英語を話すときはそれが出にくくなるんです。だからこのボランティアを機に吃音症を克服したい、そういう思いもありました。

ーー実際に働いてみてどうですか?

説明を覚えるのは結構大変でした。最初は噛んでしまうことも多かったですが、いっぱい練習をして、説明の仕方も工夫しました。やはりただ原稿を読むだけでは面白くないので、お客さんが退屈せずに「来てよかった、楽しかったな」と思ってもらえるように、声のトーンに抑揚をつけたり、出だしで関心を引くように工夫したり、自分なりに試行錯誤しました。

お客さんの心をつかみながら、スラスラと解説する福田さん。最近はそのエンターテイナーな解説を聞いたお客さんから「ユニバで働いてました?」と聞かれることも。

お客さんの心をつかみながら、スラスラと解説する福田さん。最近はそのエンターテイナーな解説を聞いたお客さんから「ユニバで働いてました?」と聞かれることも。ーー努力の賜物ですね。スタッフ同士の交流などは、どうでしょう?

マルタパビリオンの外国人スタッフは全員マルタ人で、英語でコミュニケーションをとっています。休憩中はパビリオン併設のレストランで賄いをとるんですが、「マルタ伝統の骨付きウサギシチューのスパゲッティ」が、めちゃくちゃ美味しくてお気に入りです。一緒に休憩しているスタッフからマルタ語を教えてもらうこともあり、楽しく働いています。

スパゲッティや焼きマカロニ、ラビオリなどが楽しめるレストラン。その手前には無形文化遺産に登録されているパン「フティーラ」を販売する屋台も。

スパゲッティや焼きマカロニ、ラビオリなどが楽しめるレストラン。その手前には無形文化遺産に登録されているパン「フティーラ」を販売する屋台も。ーーボランティアとして働くことで、何か気づきや変化はありましたか?

人との出会いが一番大きかったですね。さまざまなキャリアを持った人が夢洲へ集まっているので、自分の仕事への価値観が変わったように思います。マルタパビリオンには10年以上歯科助手として働いていた人が仕事を辞めてきていたり、ワーキングホリデーでアイルランドで働いた後万博で働き始めたという人がいたり。近大の卒業生である堀木さんは、大手企業の内定を蹴ってマルタパビリオンで働き始めて副館長に就任しました。そういう話を見聞きしていると、キャリアを積むことへの意識が変わってきました。

新卒で万博のマルタ館副館長に?幸運を手繰り寄せた、堀木千歌さんの話 | Kindai Picks

ーー卒業後、どんな仕事に就きたいと考えているんでしょうか?

もうすぐ就活が始まるんですが、万博で働くまでは高収入の企業に就職するか海外で働きたい、と漠然と考えていました。でも万博を通して知り合った各国のスタッフは、さまざまな仕事を経験して日本へ来てる人が多く、キャリアを積むために仕事を変えることは当たり前、さらには好きなことを大切にするために、自由な生き方をして良いんだと、改めて思えるようになりました。あとはやっぱり、働くことの醍醐味はお金だけではないんだなと実感しています。日々マルタパビリオンの解説をする中で、お客様から拍手やお礼の言葉を言ってもらえて、それが本当に嬉しい。やりがいを感じています。将来は人と関わる仕事を通して、繋がりを大切にしていきたいなと思っています。

勤務中の一コマ。スタッフたちと楽しそうに会話する様子から、パビリオン内に漂う親しげな雰囲気が感じらる。「彼は100点!」と、マルタ人スタッフからもコメントが。

勤務中の一コマ。スタッフたちと楽しそうに会話する様子から、パビリオン内に漂う親しげな雰囲気が感じらる。「彼は100点!」と、マルタ人スタッフからもコメントが。万博という“非日常”から生まれる将来の夢

万博というイベントだからこそ集まる、さまざまな経歴の人との出会い。そして共に、この”非日常”を作り上げる達成感。万博アルバイトやボランティアの経験は、二人の人生にいつか何かしらの形で作用する、そんな未来が見えてきました。取材・執筆:小島知世

企画・編集:人間編集舎

この記事をシェア