2017.02.03

「マグロ大学」「早慶近」・・・調子に乗り過ぎ“近大のコピー”を、日本語学者芸人がぶった斬り!

- Kindai Picks編集部

16766 View

印象的な広告で度々話題になる近畿大学。そのギリギリを攻めたキャッチコピーは幾度となく物議を醸してきた。その近大の広告を、日本語学者芸人と近大教員が思うままに分析してみた。

この記事をシェア

●プロフィール

・サンキュータツオ/日本語学者、芸人

早稲田大学第一文学部卒業。同大学院文学研究科日本語日本文化専攻修士課程修了。同博士後期課程単位取得満期退学。現在は日本語学者であり、オフィス北野所属の芸人でもある。お笑いコンビ「米粒写経」として活躍。著書『学校では教えてくれない!国語辞典の遊び方』(角川学芸出版)、『ヘンな論文』(同)など。

藤巻准教授とは、早稲田で講義を受けてから縁が切れない。

●進行

・藤巻和宏/近畿大学 文芸学部 准教授

明治大学商学部卒業。早稲田大学大学院文学研究科日本文学専攻修士課程修了。同大学院博士後期課程単位取得満期退学。博士(文学)。杉野服飾大学、早稲田大学等の非常勤講師、早稲田大学高等研究所准教授を経て、2011年から近畿大学文芸学部准教授。専門は古典文学であるが、文字で記されたものすべてが研究対象であると考えている。

<平成28年11月22日開催「日本語学者芸人 サンキュータツオが近大のキャッチコピーを斬る!」より>

●「固定概念」は造語!?

今日は、日本語学者であり、漫才コンビ「米粒写経」のツッコミも担当されているサンキュータツオさんにお越しいただきました。目的は、近大のキャッチコピーを斬ってもらおうと思いまして。

今日は、日本語学者であり、漫才コンビ「米粒写経」のツッコミも担当されているサンキュータツオさんにお越しいただきました。目的は、近大のキャッチコピーを斬ってもらおうと思いまして。 近畿大学って3年連続で志願者数日本一なんですってね。

近畿大学って3年連続で志願者数日本一なんですってね。 別にキャッチコピーのおかけで日本一になったわけではないと思いますが、キャッチコピーも含めて近大の学生や職員が力を合わせて日本一になったと言っておきましょう、ここでは。

別にキャッチコピーのおかけで日本一になったわけではないと思いますが、キャッチコピーも含めて近大の学生や職員が力を合わせて日本一になったと言っておきましょう、ここでは。 えーと、そもそも今回、キャッチコピーというテーマを用意したのは何か問題意識があってですか?

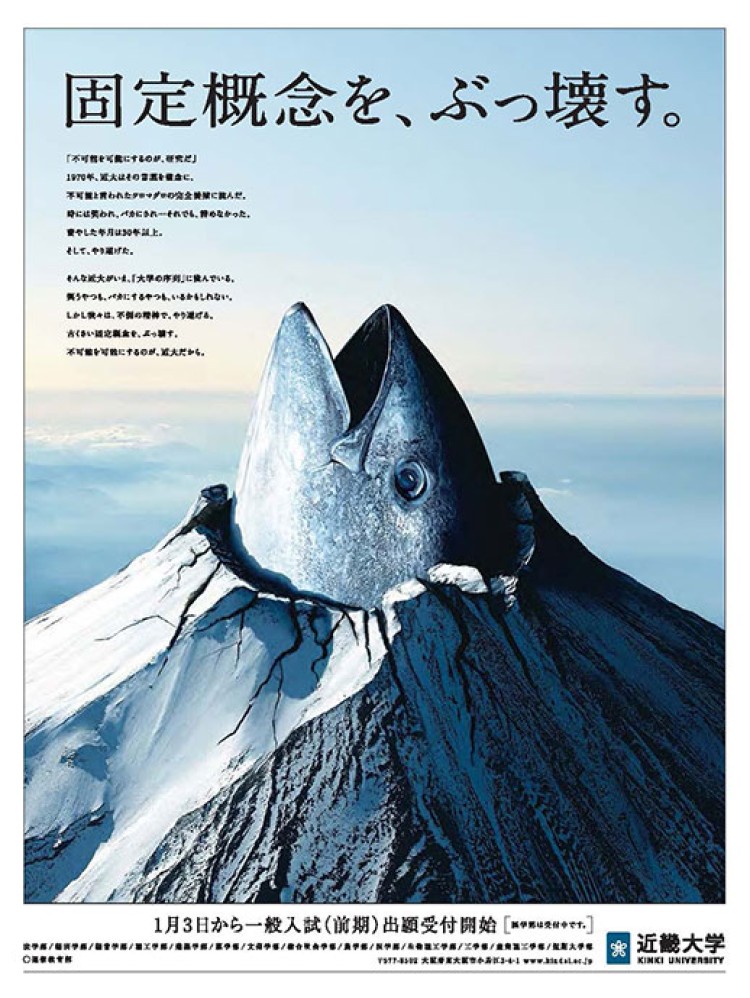

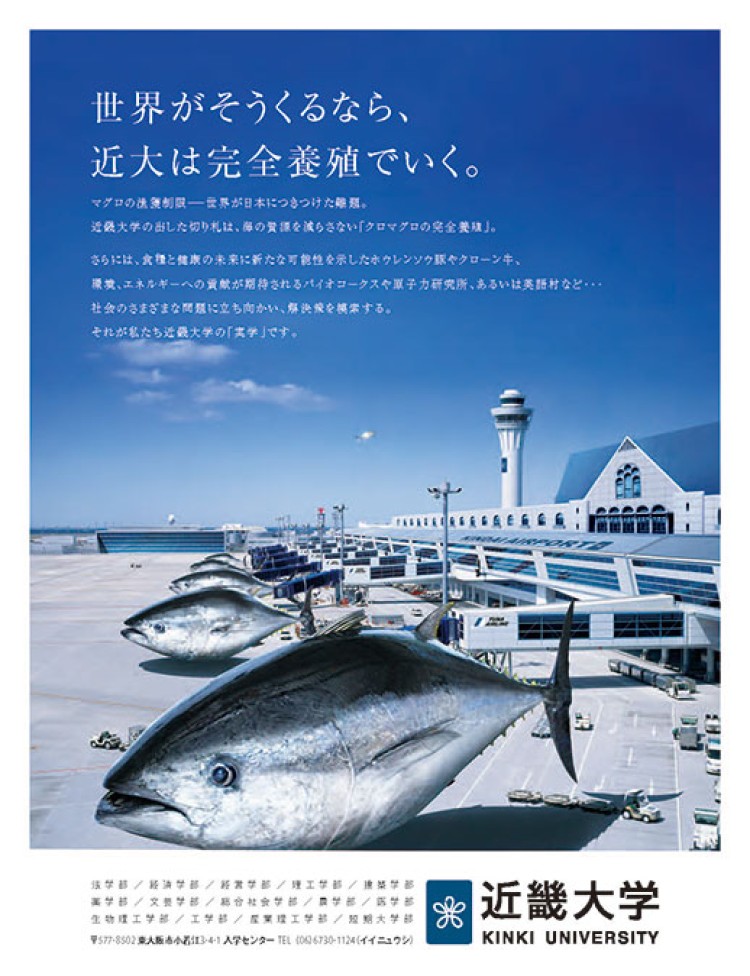

えーと、そもそも今回、キャッチコピーというテーマを用意したのは何か問題意識があってですか? 山からマグロが出てる広告あるじゃないですか。ちょっと恥ずかしいやつ。これが結構ブレイクして賞も取ってるんだけど、固定「概念」じゃなくて「観念」だろって思うんですよね。正しい日本語としては。

山からマグロが出てる広告あるじゃないですか。ちょっと恥ずかしいやつ。これが結構ブレイクして賞も取ってるんだけど、固定「概念」じゃなくて「観念」だろって思うんですよね。正しい日本語としては。

単に間違えただけなのか、わざとやっているのか、何か狙いがあるのかな?と考えたんだけど、よくわからないんですよね。広報部の人は「これは造語です」って言っててホントかよって感じですけど。後付けじゃないのか?と。

単に間違えただけなのか、わざとやっているのか、何か狙いがあるのかな?と考えたんだけど、よくわからないんですよね。広報部の人は「これは造語です」って言っててホントかよって感じですけど。後付けじゃないのか?と。 違和感を利用してるんですね。

違和感を利用してるんですね。 この造語自体が固定観念を壊しているのかな。

この造語自体が固定観念を壊しているのかな。 正しい日本語かどうかって難しいですよね。時代によって正しいものと間違っているものは全く変わってしまうので。

正しい日本語かどうかって難しいですよね。時代によって正しいものと間違っているものは全く変わってしまうので。 例えば?

例えば? 「ら抜き言葉」とか「○○させていただきます」とか。これらは誤用だと言われるんですけど、なぜ今このタイミングである程度の支持を得ているのか?っていうことの方が大事なんですよ。

「ら抜き言葉」とか「○○させていただきます」とか。これらは誤用だと言われるんですけど、なぜ今このタイミングである程度の支持を得ているのか?っていうことの方が大事なんですよ。 へえ。

へえ。 なので、今までは「固定観念」だったんだけど「固定概念」もOKなら、もっと他にも「固定○○」という言葉が作れる時代になるのかもしれない。

なので、今までは「固定観念」だったんだけど「固定概念」もOKなら、もっと他にも「固定○○」という言葉が作れる時代になるのかもしれない。 あれ見てそこまで考えるんですか・・・。

あれ見てそこまで考えるんですか・・・。 あと「ぶっ壊す」は小泉元首相の「自民党をぶっ壊す」のパロディだと思うんですよ。

あと「ぶっ壊す」は小泉元首相の「自民党をぶっ壊す」のパロディだと思うんですよ。 あー、そういうのありましたっけ。

あー、そういうのありましたっけ。 近大のキャッチコピーをいろいろ見てみたんですけど。けっこうパロディが多いですよね。

近大のキャッチコピーをいろいろ見てみたんですけど。けっこうパロディが多いですよね。 そうなんですか?

そうなんですか? でも、このキャッチコピーは「近大」という言葉を入れていないところがいい。マグロだけで近畿大学を表現するという発想ですよね。

でも、このキャッチコピーは「近大」という言葉を入れていないところがいい。マグロだけで近畿大学を表現するという発想ですよね。 話戻りますけど、これ「固定観念」じゃ成り立たないの? 「固定概念」という言葉を厳密に解釈すると、物事が固定するという概念。例えば、流動的な状態が固定する概念?というようなことを無理やり考えちゃうんだけど、どう考えても当てはまらない。

話戻りますけど、これ「固定観念」じゃ成り立たないの? 「固定概念」という言葉を厳密に解釈すると、物事が固定するという概念。例えば、流動的な状態が固定する概念?というようなことを無理やり考えちゃうんだけど、どう考えても当てはまらない。 だから、「大学ってのはこういうものだ」っていう、それまでのコンセプトをぶっ壊したいってことでしょ。そう受け取っとけよ、いい加減に!

だから、「大学ってのはこういうものだ」っていう、それまでのコンセプトをぶっ壊したいってことでしょ。そう受け取っとけよ、いい加減に! うーん・・・

うーん・・・ キャッチコピーっていうのは、厳密に捉える時とノリでとらえる時があって、そういうのを分析すると面白いんですけどね。まあいいや、次。

キャッチコピーっていうのは、厳密に捉える時とノリでとらえる時があって、そういうのを分析すると面白いんですけどね。まあいいや、次。●「前提の共有」と「親近感」が大事。

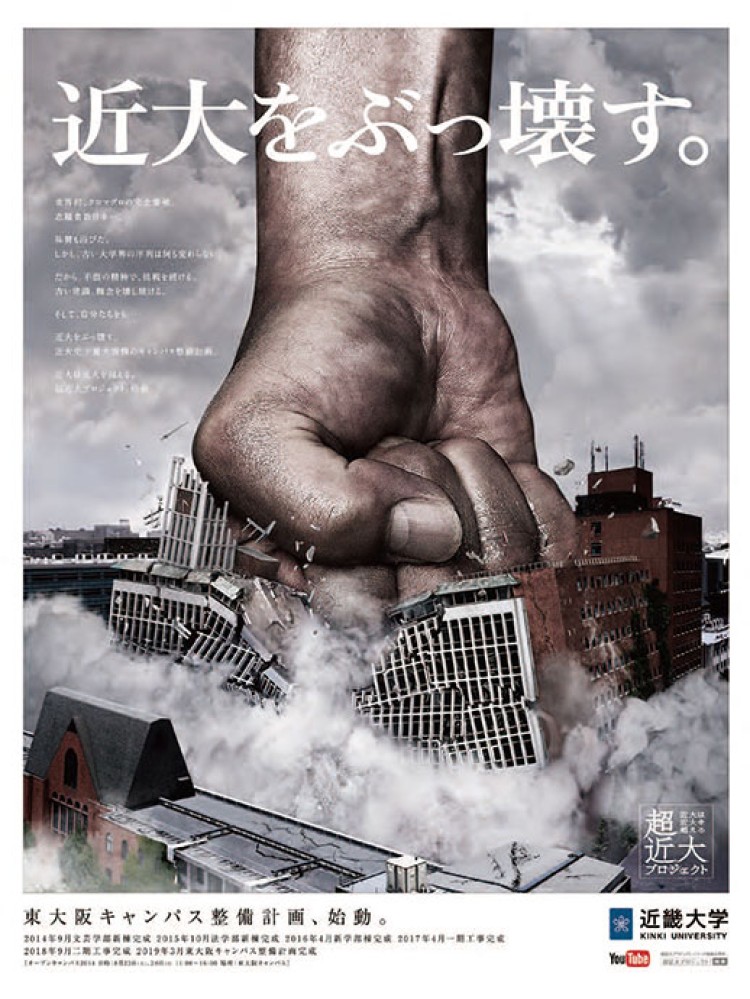

「近大をぶっ壊す。」 これは「、」がない。「固定概念を、ぶっ壊す。」は点があった。

「近大をぶっ壊す。」 これは「、」がない。「固定概念を、ぶっ壊す。」は点があった。

なんか意味あるの?

なんか意味あるの? 点がないということは、「近大をぶっ壊す。」は一声で言っちゃっていいってことだと思うんですよね。「固定概念を、ぶっ壊す。」は一呼吸必要。キャッチコピーをやる人にとって、句読点はかなり大きな問題だとおもう。

点がないということは、「近大をぶっ壊す。」は一声で言っちゃっていいってことだと思うんですよね。「固定概念を、ぶっ壊す。」は一呼吸必要。キャッチコピーをやる人にとって、句読点はかなり大きな問題だとおもう。 「。」がついてるの多いよね。

「。」がついてるの多いよね。 2016年度は、「#すべてが勉強中」で統一してますね。これはハッシュタグがついてるのが象徴的かなと思います。拡散して欲しいということ。

2016年度は、「#すべてが勉強中」で統一してますね。これはハッシュタグがついてるのが象徴的かなと思います。拡散して欲しいということ。

その1年前には「近大生、勉強中。」というのがあったので、その進化形ですよね。翌年は近大生というのを明示せず、前提とすることで「もうみんなわかるでしょ」感を出してる。

その1年前には「近大生、勉強中。」というのがあったので、その進化形ですよね。翌年は近大生というのを明示せず、前提とすることで「もうみんなわかるでしょ」感を出してる。

そうなの? なんでみんなは、それで近大ってわかるの?

ノリでわかってる。

ノリでわかってる。 そもそも大学の広告ってわかんないじゃん。

そもそも大学の広告ってわかんないじゃん。 知らねえよ!

知らねえよ! え・・・。

え・・・。 で、「勉強中」ということで、このセンテンスの主人公は学生だということがわかるんですね。さらにハッシュタグをつけて、学生に親近感を持ってもらう。

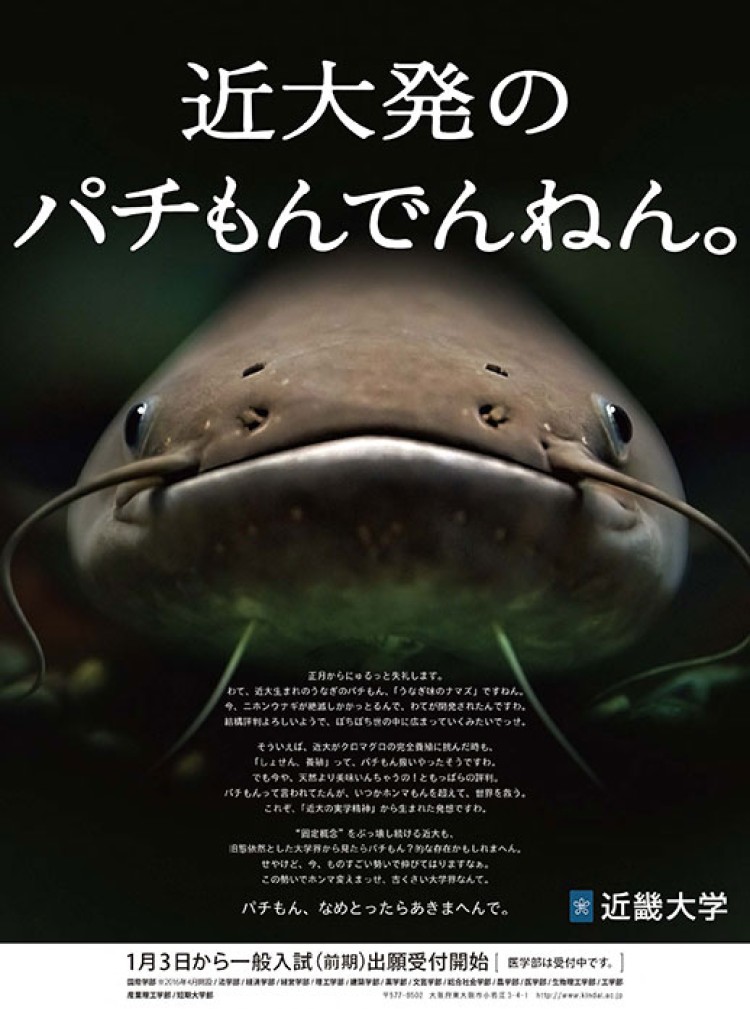

で、「勉強中」ということで、このセンテンスの主人公は学生だということがわかるんですね。さらにハッシュタグをつけて、学生に親近感を持ってもらう。 じゃあ次。「近大発のパチもんでんねん。」

じゃあ次。「近大発のパチもんでんねん。」

大学ってお堅いイメージがありますけど、「パチもん」という俗語、しかも方言を使っている。そこがポイントだと思います。

大学ってお堅いイメージがありますけど、「パチもん」という俗語、しかも方言を使っている。そこがポイントだと思います。 それは、他の地域の方言でも成り立つのかな?

それは、他の地域の方言でも成り立つのかな? 昔、「朝日ソーラーじゃけん」ってありましたよね。

昔、「朝日ソーラーじゃけん」ってありましたよね。 広島弁ね。

広島弁ね。 そうです。ところで「パチもん」って養殖全般のことを言ってるんですかね? その前にマグロがあったという前提の共有。やっぱり、身近に感じて欲しいというのが、どのキャッチコピーからも伝わってきますね。

そうです。ところで「パチもん」って養殖全般のことを言ってるんですかね? その前にマグロがあったという前提の共有。やっぱり、身近に感じて欲しいというのが、どのキャッチコピーからも伝わってきますね。●何をアピールしたいのかを、明確に。

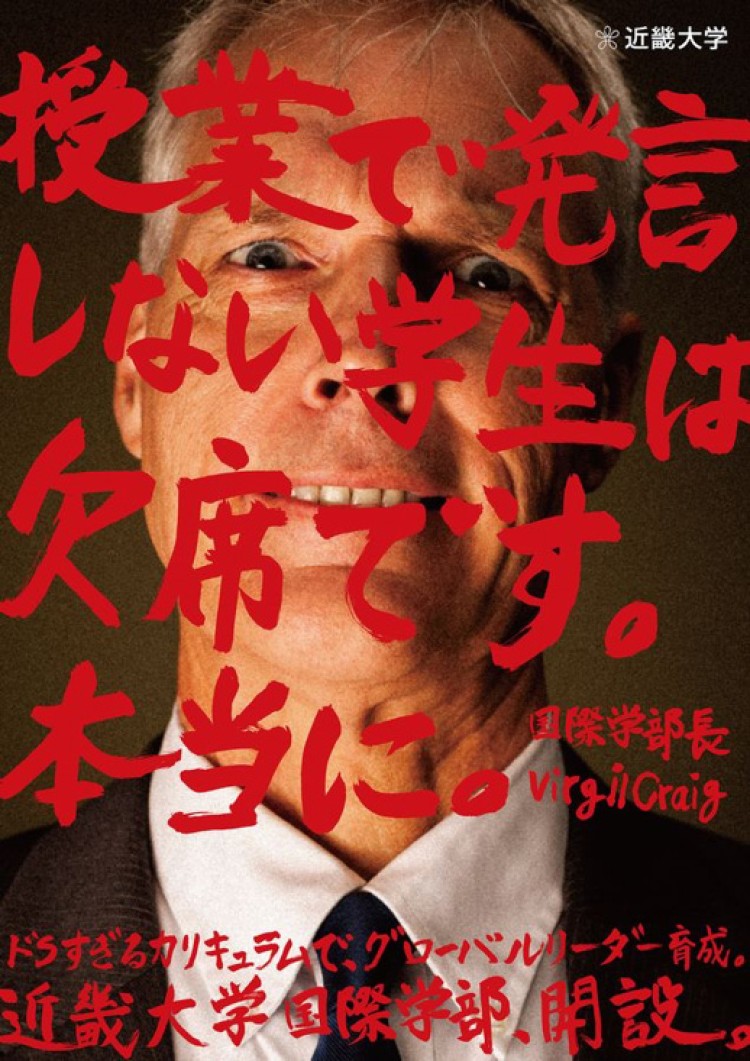

続いてこれ。「授業で発言しない学生は欠席です。本当に。」

続いてこれ。「授業で発言しない学生は欠席です。本当に。」

これは、文芸学部ではこの限りではないんだけど、国際学部では本当にやってるのかな? ともかく「大学は遊ぶところじゃないよ」「厳しいよ」「でもそういうところに入ると伸びるよ」「将来役立つよ」っていうことかな。

これは、文芸学部ではこの限りではないんだけど、国際学部では本当にやってるのかな? ともかく「大学は遊ぶところじゃないよ」「厳しいよ」「でもそういうところに入ると伸びるよ」「将来役立つよ」っていうことかな。 「誰でも発言できる風通しのいい大学です」ではなく、「発言しない」という選択肢を断つことで発言する動機を作ってあげる。日本の大学って授業の席は後ろの方から埋まるし、手も挙げないし、発言してもいいよって言っても発言しないじゃないですか。

「誰でも発言できる風通しのいい大学です」ではなく、「発言しない」という選択肢を断つことで発言する動機を作ってあげる。日本の大学って授業の席は後ろの方から埋まるし、手も挙げないし、発言してもいいよって言っても発言しないじゃないですか。 そうですね。

そうですね。 でも学生は、それぞれ考えてることはたくさんあるわけですよ。みんな持ってるはずなんだけど、発言する人が浮いちゃう空気があるから発言しにくい。だから「発言するのがデフォルトなんだよ」ってこっちから言ってあげていると。

でも学生は、それぞれ考えてることはたくさんあるわけですよ。みんな持ってるはずなんだけど、発言する人が浮いちゃう空気があるから発言しにくい。だから「発言するのがデフォルトなんだよ」ってこっちから言ってあげていると。 うんうん。

うんうん。 あとは、厳しさをアピールすることで親に訴求していますよね。学費を払うのは親御さんですから。「こういう大学にうちの子を入れたい」と思わせるためにはどうすればいいのかを考えると、厳しさをアピールするのが良さそうとなりますよね。

あとは、厳しさをアピールすることで親に訴求していますよね。学費を払うのは親御さんですから。「こういう大学にうちの子を入れたい」と思わせるためにはどうすればいいのかを考えると、厳しさをアピールするのが良さそうとなりますよね。 なるほど。

なるほど。 あとは倒置法。本来だったら「授業で発言しない学生は本当に欠席です。」となるけど、「本当に」を最後につけることで念押ししている。

あとは倒置法。本来だったら「授業で発言しない学生は本当に欠席です。」となるけど、「本当に」を最後につけることで念押ししている。 続いてはこちら。「本当の友だちはまだ行ったこともない国に、いるかもしれない。」 これどうですか?

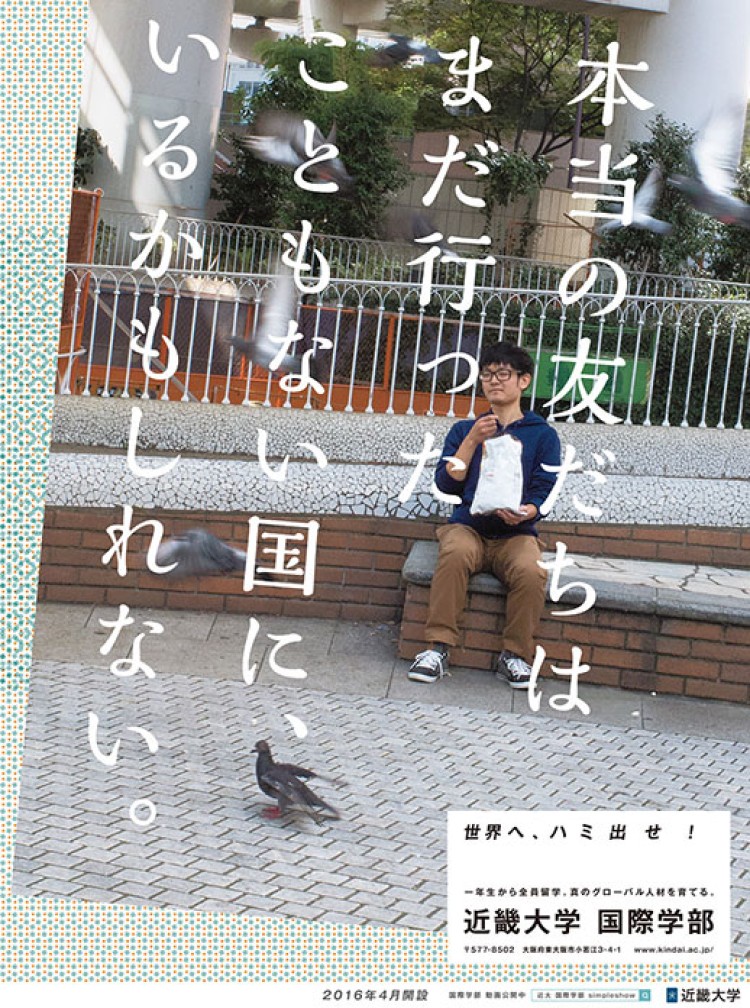

続いてはこちら。「本当の友だちはまだ行ったこともない国に、いるかもしれない。」 これどうですか?

僕はこれ、パロディだと思います。

僕はこれ、パロディだと思います。 何の?

何の? 『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』というアニメのタイトルと同じ構造なんですよね。わざわざ4行に分割してるし、「しれない」と「知らない」を被せている。

『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』というアニメのタイトルと同じ構造なんですよね。わざわざ4行に分割してるし、「しれない」と「知らない」を被せている。 えー、そうなんですか!?

えー、そうなんですか!? 普通なら「本当の友だちはまだ行ったこともない国にいる。」って言っちゃいそうだけど、わざわざ「かもしれない」になっているのはパロディだからだと思う。

普通なら「本当の友だちはまだ行ったこともない国にいる。」って言っちゃいそうだけど、わざわざ「かもしれない」になっているのはパロディだからだと思う。 パロディにすると、どういう効果が?

パロディにすると、どういう効果が? 高校生に対して「自分たちの文化を知っている人がこの大学の中にはいるんだな」って思わせられて、親近感に繋がるじゃないですか。ただ、パロディってわからないくらいのニュアンスなのがいいんじゃないかと思います。

高校生に対して「自分たちの文化を知っている人がこの大学の中にはいるんだな」って思わせられて、親近感に繋がるじゃないですか。ただ、パロディってわからないくらいのニュアンスなのがいいんじゃないかと思います。●「オレ」と「おれ」と「俺」

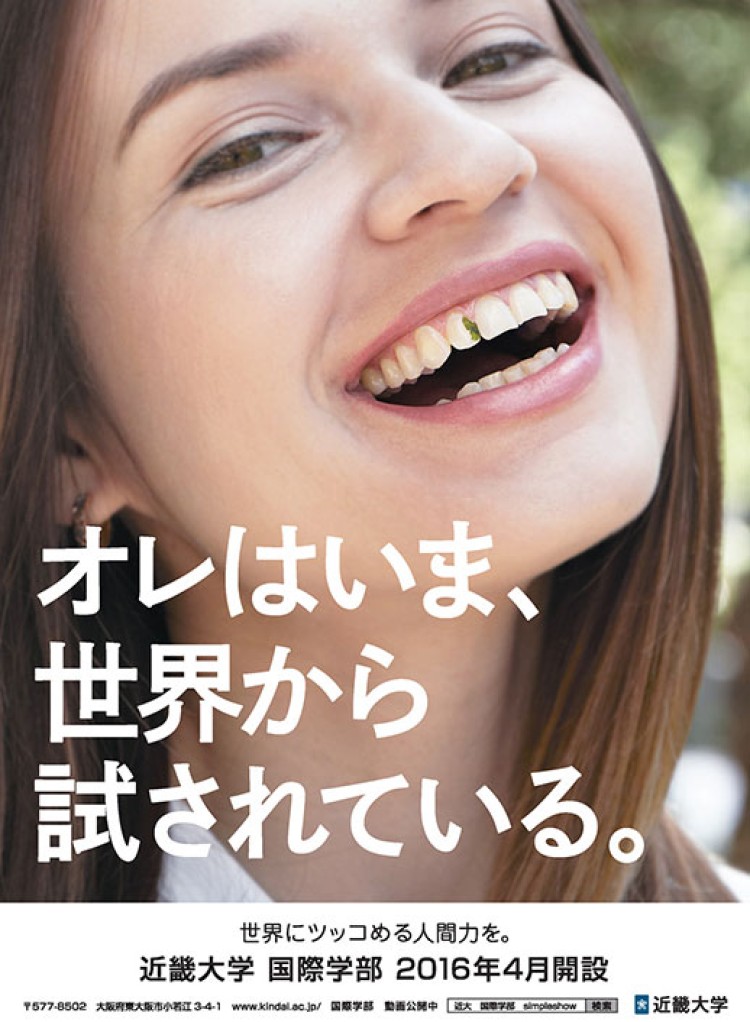

「オレはいま、世界から試されている。」 これどう思います?

「オレはいま、世界から試されている。」 これどう思います?

ニュアンスとしては、世界が舞台ですよとか、そんなところ?

ニュアンスとしては、世界が舞台ですよとか、そんなところ? それよりも、「オレ」です。一人称の表記って、日本語ではかなり大きなテーマなんですよね。「オレ」と「おれ」と「俺」って、ニュアンスや語感が違いますよね。これは外国語にはまずないことなんですよ。英語だと全部「I」だから。どう感じます?

それよりも、「オレ」です。一人称の表記って、日本語ではかなり大きなテーマなんですよね。「オレ」と「おれ」と「俺」って、ニュアンスや語感が違いますよね。これは外国語にはまずないことなんですよ。英語だと全部「I」だから。どう感じます? 「オレ」よりも漢字の「俺」のほうが落ち着いているかな・・・

「オレ」よりも漢字の「俺」のほうが落ち着いているかな・・・ えっ!? 漢字の「俺」はヤンキー感あるでしょ。

えっ!? 漢字の「俺」はヤンキー感あるでしょ。 むしろカタカナの「オレ」のほうがヤンキーっぽいけどね。ひらがなの「おれ」は・・・

むしろカタカナの「オレ」のほうがヤンキーっぽいけどね。ひらがなの「おれ」は・・・ ひらがなの「おれ」は爽やかでしょ!

ひらがなの「おれ」は爽やかでしょ! まあ、(ワンピースの)ルフィも「おれ」だしね。

まあ、(ワンピースの)ルフィも「おれ」だしね。 あ、そうなの? 知らなかった・・・じゃねーよ! ルフィを根拠にされてもねぇ。

あ、そうなの? 知らなかった・・・じゃねーよ! ルフィを根拠にされてもねぇ。 じゃあこのキャッチコピーは、どう読めばいいんですか?

じゃあこのキャッチコピーは、どう読めばいいんですか? カタカナの「オレ」って力強いですよね。「オレ」と「試されている」という語の結びつきから、刺激的な戦いがありそうな文脈になっている。

カタカナの「オレ」って力強いですよね。「オレ」と「試されている」という語の結びつきから、刺激的な戦いがありそうな文脈になっている。 なるほどね。でも、「オレ」と「おれ」と「俺」の違いって、印象論以上のものがあるんですか?

なるほどね。でも、「オレ」と「おれ」と「俺」の違いって、印象論以上のものがあるんですか? 実際にひらがな、カタカナ、漢字による語感の違いは研究されているんですよ。もはや意味が違うんですよ。そうじゃないと表記を変える必要がないからね。

実際にひらがな、カタカナ、漢字による語感の違いは研究されているんですよ。もはや意味が違うんですよ。そうじゃないと表記を変える必要がないからね。 一人称以外でも、そういうのあるんですか?

一人称以外でも、そういうのあるんですか? 携帯電話を「携帯」と漢字で書くようになって、ある時から「ケータイ」になった。「ケータイ」は単に省略した表記ではなく、お手軽に使える身近な存在というニュアンスがありますよね。

携帯電話を「携帯」と漢字で書くようになって、ある時から「ケータイ」になった。「ケータイ」は単に省略した表記ではなく、お手軽に使える身近な存在というニュアンスがありますよね。 なるほど。

なるほど。 「世界から試されている」と受身形なのは、大学生である自分は世界からいろんな刺激を受ける側で、それを受けて立つということ。そして、大学を卒業したら受ける側じゃなくなるんだろうなということをイメージさせている。

「世界から試されている」と受身形なのは、大学生である自分は世界からいろんな刺激を受ける側で、それを受けて立つということ。そして、大学を卒業したら受ける側じゃなくなるんだろうなということをイメージさせている。 ウソ!? そこまで考えるの!? 大学を卒業した後のことまで?

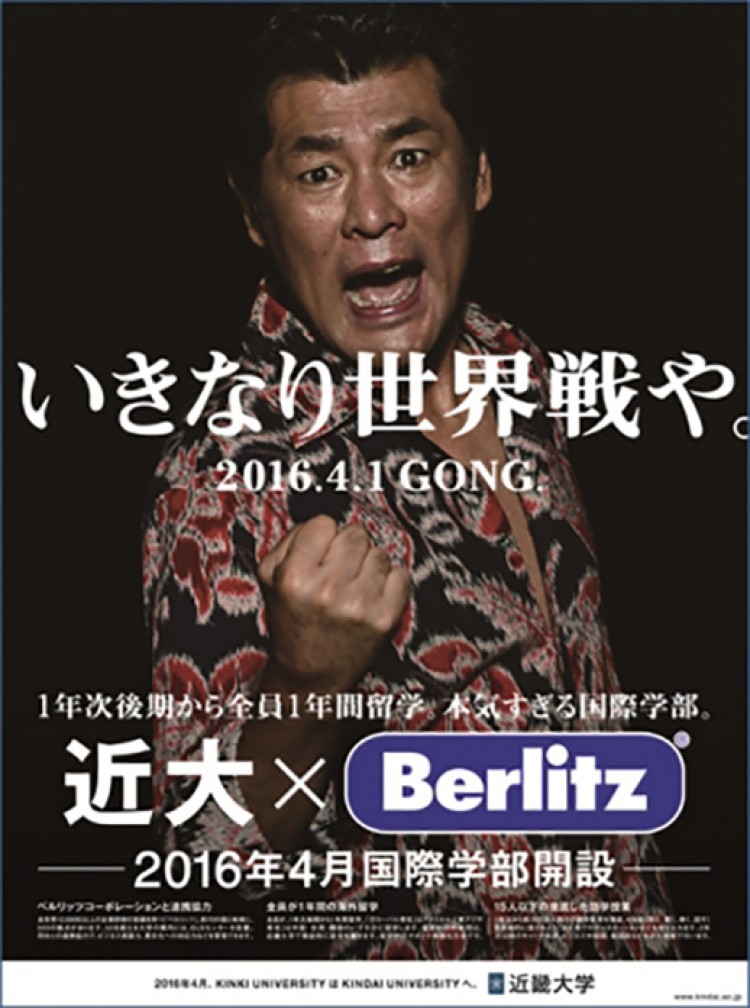

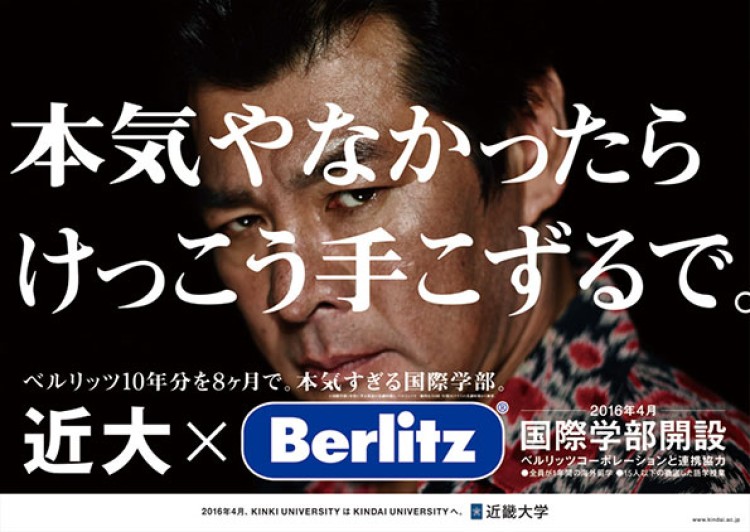

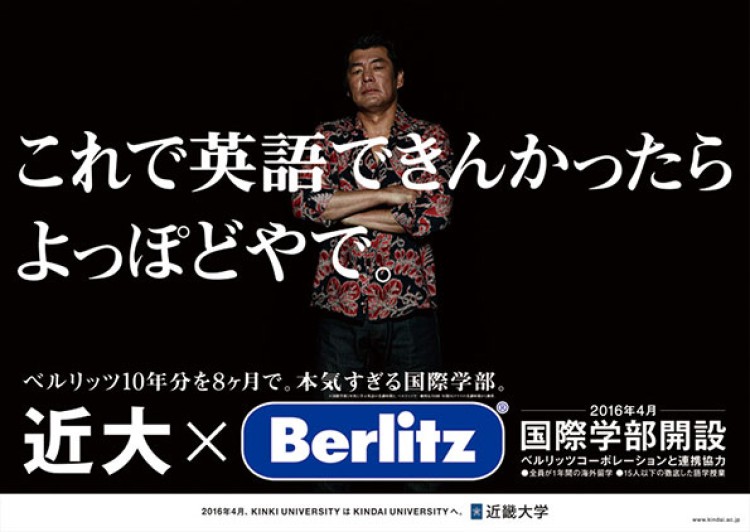

ウソ!? そこまで考えるの!? 大学を卒業した後のことまで? 赤井英和シリーズもいろいろありますね。「いきなり世界戦や。」「本気やなかったらけっこう手こずるで。」「これで英語できんかったらよっぽどやで。」「ワシには無理。」

赤井英和シリーズもいろいろありますね。「いきなり世界戦や。」「本気やなかったらけっこう手こずるで。」「これで英語できんかったらよっぽどやで。」「ワシには無理。」

「ワシには無理。」って、これはどういう意味?

「ワシには無理。」って、これはどういう意味? それだけ難しいってことなんじゃない? これは結構良いキャッチコピーだと思いますよ。それだけ丁寧に教えますよってことだと思います。一方で「本気やなかったらけっこう手こずるで。」は、さっきの「発言しない人は欠席」のキャッチコピーと同じような厳しさを感じさせます。そして全体的に方言を使って親近感を持たせている。

それだけ難しいってことなんじゃない? これは結構良いキャッチコピーだと思いますよ。それだけ丁寧に教えますよってことだと思います。一方で「本気やなかったらけっこう手こずるで。」は、さっきの「発言しない人は欠席」のキャッチコピーと同じような厳しさを感じさせます。そして全体的に方言を使って親近感を持たせている。 うん。

うん。 赤井英和だから「世界戦」って言えるんですよね。人気のある若手タレントではなく、おっさんの赤井英和。印象に残りますよね。

赤井英和だから「世界戦」って言えるんですよね。人気のある若手タレントではなく、おっさんの赤井英和。印象に残りますよね。 タレントで結構変わるものなんですかね?

タレントで結構変わるものなんですかね? 大修館書店が国語辞典を作った時、帯にベッキーが使われていたんですよ。あの事件がある前ですよ。ベッキーに親近感を持っている人に手に取ってもらいたいということで。国語辞典にタレントが使われたのはおそらく初めてで、結構業界では騒然となったんです。

大修館書店が国語辞典を作った時、帯にベッキーが使われていたんですよ。あの事件がある前ですよ。ベッキーに親近感を持っている人に手に取ってもらいたいということで。国語辞典にタレントが使われたのはおそらく初めてで、結構業界では騒然となったんです。 へー。

へー。 その後は三省堂の国語辞典に阿川佐和子が起用されたんですよ。なんでかと言うと、辞書を買ってあげる親御さんに親近感を持ってもらうため。それもかなり売れたみたい。

その後は三省堂の国語辞典に阿川佐和子が起用されたんですよ。なんでかと言うと、辞書を買ってあげる親御さんに親近感を持ってもらうため。それもかなり売れたみたい。●キャッチコピーに必要な2つの要素。

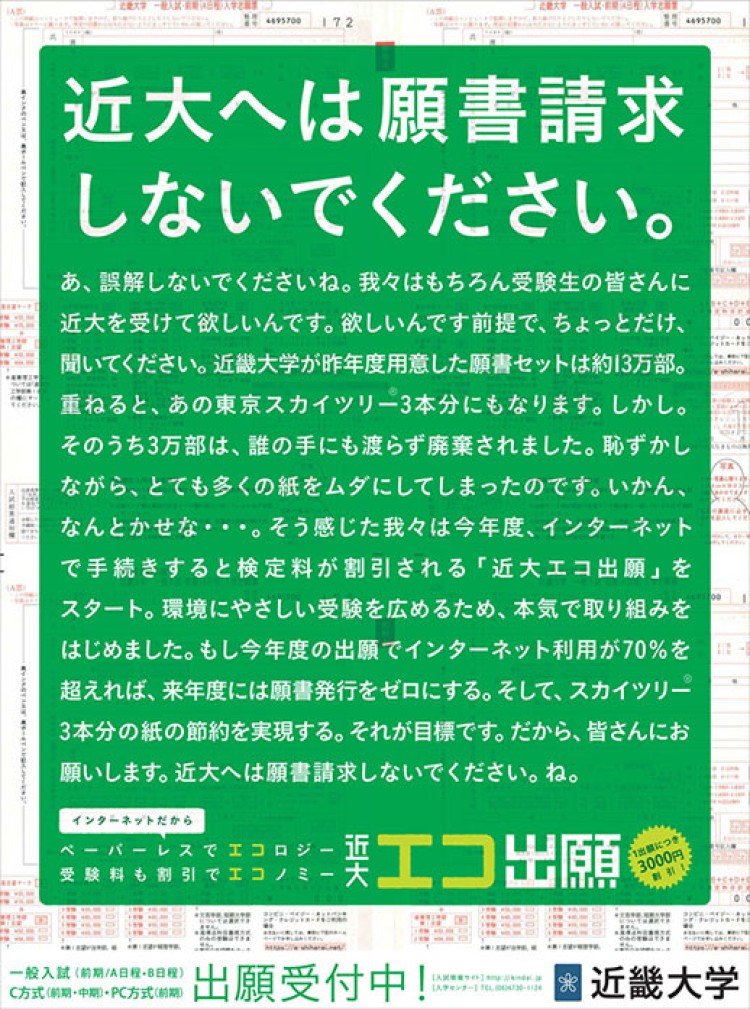

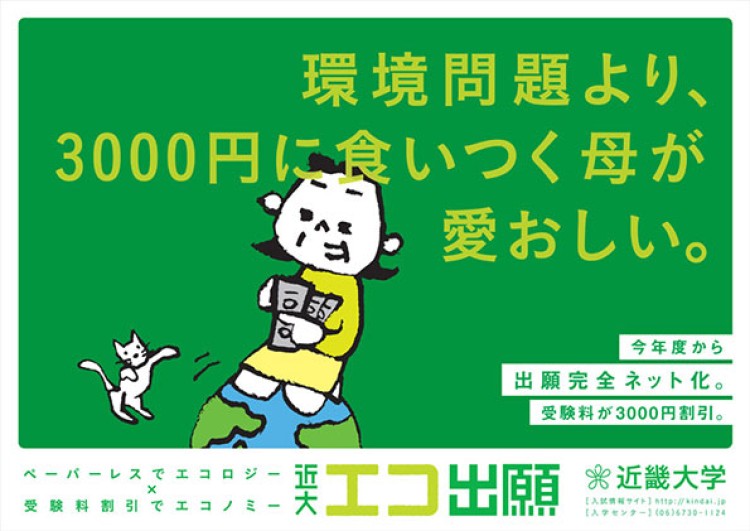

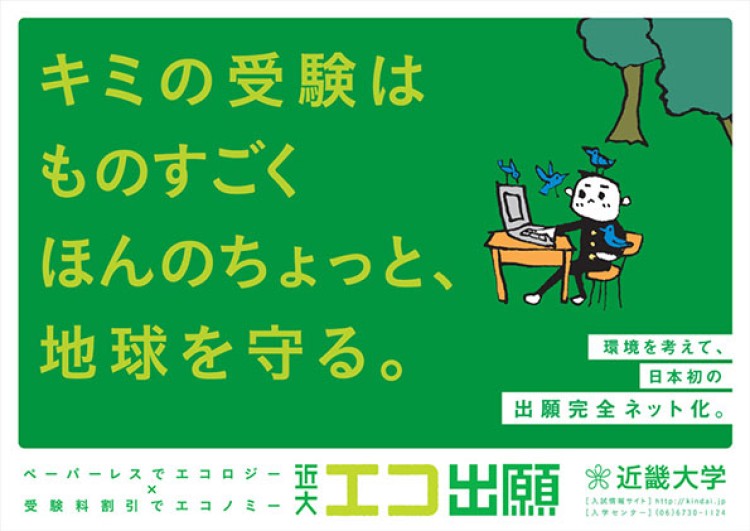

続いてはエコ出願シリーズ。「近大へは願書請求しないでください。」「環境問題より、3000円に食いつく母が愛おしい。」「キミの受験はものすごくほんのちょっと、地球を守る。」

続いてはエコ出願シリーズ。「近大へは願書請求しないでください。」「環境問題より、3000円に食いつく母が愛おしい。」「キミの受験はものすごくほんのちょっと、地球を守る。」

具体性を持たせるっていうのはキャッチコピーではあまりないことなので、「環境問題より、3000円に食いつく母が愛おしい。」は面白いなと。

具体性を持たせるっていうのはキャッチコピーではあまりないことなので、「環境問題より、3000円に食いつく母が愛おしい。」は面白いなと。 ネット出願自体は前からできたんですけど、みんな不安があるのか、ネット出願する人は多くなかった。そこで3000円引きにしたら、みんな食いつくようになったと聞いています。

ネット出願自体は前からできたんですけど、みんな不安があるのか、ネット出願する人は多くなかった。そこで3000円引きにしたら、みんな食いつくようになったと聞いています。 それは近畿地方特有の現象なんですかね?

それは近畿地方特有の現象なんですかね? 東京でも今はペーパーレスなところ多いでしょ?

東京でも今はペーパーレスなところ多いでしょ? 多いですね。でもこの具体的な数字を出したのは画期的だったんじゃない?

多いですね。でもこの具体的な数字を出したのは画期的だったんじゃない? これがないと、わざわざネットで出願しないんでしょうね。

これがないと、わざわざネットで出願しないんでしょうね。 「願書請求しないでください」というのも力強くストレートでいいですね。

「願書請求しないでください」というのも力強くストレートでいいですね。 これはたしか、下に小さな文字で「あ、誤解しないでくださいね…」と続くんですよ。これだけだったらわからないよね。

これはたしか、下に小さな文字で「あ、誤解しないでくださいね…」と続くんですよ。これだけだったらわからないよね。 でも目はひきますよね。キャッチコピーに必要なのは、コンセプトを一行で収めることと、「え、どういうこと?」と思わせることの2つなんですよ。

でも目はひきますよね。キャッチコピーに必要なのは、コンセプトを一行で収めることと、「え、どういうこと?」と思わせることの2つなんですよ。 そうなんですね。

そうなんですね。●広報部が語る「固定概念」にした理由。

たくさんありましたね。

たくさんありましたね。 いろいろ工夫されていることがわかりました。

いろいろ工夫されていることがわかりました。 普通はこういうのって広告代理店に丸投げするんですけど、近大は広報部が自分たちで作っているんです。

普通はこういうのって広告代理店に丸投げするんですけど、近大は広報部が自分たちで作っているんです。 広告代理店に任せちゃうと無難になっていってしまいますが、上手く方言を利用したり、若い人たちの生活スタイルをイメージしたりして、すごく考えて作られているなって思いました。

広告代理店に任せちゃうと無難になっていってしまいますが、上手く方言を利用したり、若い人たちの生活スタイルをイメージしたりして、すごく考えて作られているなって思いました。 どれが一番気に入りました?

どれが一番気に入りました? 難しいな。

難しいな。 じゃあ逆でいいや。一番ダメなやつ。

じゃあ逆でいいや。一番ダメなやつ。 2012年以前のはそんなにピンとこないですよね。「私たちはメイドイン近大です。」とか「世界がそうくるなら、近大は完全養殖でいく。」とかはちょっと弱いですよね。

2012年以前のはそんなにピンとこないですよね。「私たちはメイドイン近大です。」とか「世界がそうくるなら、近大は完全養殖でいく。」とかはちょっと弱いですよね。

そうですね。

そうですね。 あと、最近はだんだん「近大」という言葉がなくなってきましたね。

あと、最近はだんだん「近大」という言葉がなくなってきましたね。 さっき言ってた、前提の共有ですね。

さっき言ってた、前提の共有ですね。 でも「#すべてが勉強中」は、そこまでは共有したくないなぁ。もうちょっと距離感があった方がいい。若い子に歩み寄った感じがするんですよね。マーケティングで一番やっちゃいけないのが、歩み寄りすぎることなんです。授業でも学生に歩み寄りすぎると「なめてんのか」と思われますよね。

でも「#すべてが勉強中」は、そこまでは共有したくないなぁ。もうちょっと距離感があった方がいい。若い子に歩み寄った感じがするんですよね。マーケティングで一番やっちゃいけないのが、歩み寄りすぎることなんです。授業でも学生に歩み寄りすぎると「なめてんのか」と思われますよね。 で、好きなのは?

で、好きなのは? 「近大発のパチもんでんねん。」はすごい好きですね。これは近大でしかできないし、ちゃんと地方色も出していて、なおかつ親近感もある。ちゃんとコンセプトを一言で表現しているところもすごくいいなと思いました。

「近大発のパチもんでんねん。」はすごい好きですね。これは近大でしかできないし、ちゃんと地方色も出していて、なおかつ親近感もある。ちゃんとコンセプトを一言で表現しているところもすごくいいなと思いました。 これは近大で創られたウナギ味のナマズのことで、その前提としてマグロの養殖があるんですけど、東京の人はこれ見てわかるのかな?

これは近大で創られたウナギ味のナマズのことで、その前提としてマグロの養殖があるんですけど、東京の人はこれ見てわかるのかな? キャッチコピーっていうのは、いかに前提を共有するかが大事なので、僕はこれでいいと思います。別に東京の人に響かせようとは思ってないじゃないですか?

キャッチコピーっていうのは、いかに前提を共有するかが大事なので、僕はこれでいいと思います。別に東京の人に響かせようとは思ってないじゃないですか? そんなことないですよ。むしろ、東日本からどれだけ受験生を獲得するかっていうのが課題になっているので。

そんなことないですよ。むしろ、東日本からどれだけ受験生を獲得するかっていうのが課題になっているので。 ある程度近畿大学を知っている人向けの広告もあれば、近大の中にいる人向けの広告や、近大のOBを安心させるための広告もありますからね。これはある程度知ってる人向けなんじゃないですかね。

ある程度近畿大学を知っている人向けの広告もあれば、近大の中にいる人向けの広告や、近大のOBを安心させるための広告もありますからね。これはある程度知ってる人向けなんじゃないですかね。 じゃあタツオから見て、近大のキャッチコピーは成功率どれくらい?

じゃあタツオから見て、近大のキャッチコピーは成功率どれくらい? 7割5分くらい。

7割5分くらい。 厳しいですね。

厳しいですね。 だいたいキャッチコピーがどれくらい成功してるかってデータ取りようがないじゃないですか。 でも、近畿大学のキャッチコピーは「なんか違和感がある」「面白い」というイメージが浸透しているだけでも成功だと思うんですよ。

だいたいキャッチコピーがどれくらい成功してるかってデータ取りようがないじゃないですか。 でも、近畿大学のキャッチコピーは「なんか違和感がある」「面白い」というイメージが浸透しているだけでも成功だと思うんですよ。 それはそうですよね。

それはそうですよね。 でもキャッチコピーって炎上する可能性もあるんですよ。例えば「授業で発言しない人は留年です」まで行くとやりすぎですよね。近大はそういうところのギリギリを攻めてきているので、僕は好きですね。

でもキャッチコピーって炎上する可能性もあるんですよ。例えば「授業で発言しない人は留年です」まで行くとやりすぎですよね。近大はそういうところのギリギリを攻めてきているので、僕は好きですね。 会場に広報部の方がいるので、ちょっと聞いてみましょうか。今日の話を聞いていて何か気になるところがあれば・・・

会場に広報部の方がいるので、ちょっと聞いてみましょうか。今日の話を聞いていて何か気になるところがあれば・・・広報部:最初の「固定概念」は造語という話。あれは「関関同立」という概念をぶっ壊したいという想いがあるんです。「関関同立」という言葉自体、間違った造語だと我々は認識しているので。

「関関同立」ってどこが間違っているんですか?

「関関同立」ってどこが間違っているんですか?広報部:間違ってるというか、そんな言葉、我々は認めたくもないという。

それくらい強い気持ちがないと、いいキャッチコピーは作れませんよね。

それくらい強い気持ちがないと、いいキャッチコピーは作れませんよね。 私も教員として高校訪問をするのですが、広報部や入学センターから「『関関同立』とか『産近甲龍』とか言わないで、まとめて『関西8私大』と言ってください」って言われるんですよ。

私も教員として高校訪問をするのですが、広報部や入学センターから「『関関同立』とか『産近甲龍』とか言わないで、まとめて『関西8私大』と言ってください」って言われるんですよ。 東京でも上智の人は、なんで「早慶」なんだよって言いますもんね。「早慶上智」だろって。そういう負けたくないという魂はいいですよね。「関関同立」を認めたくないっていう。

東京でも上智の人は、なんで「早慶」なんだよって言いますもんね。「早慶上智」だろって。そういう負けたくないという魂はいいですよね。「関関同立」を認めたくないっていう。 でもそれって結局、「関関同立」にこだわってるってことだよね。

でもそれって結局、「関関同立」にこだわってるってことだよね。 そういうこと言わないの! ではみなさん、本日はありがとうございました。

そういうこと言わないの! ではみなさん、本日はありがとうございました。※藤巻准教授後記

「関関同立」を否定しながら、結局「関関同立」にこだわりすぎてるじゃないか、と批判しましたが、まさか「早慶近」(2017年1月3日新聞掲載)などというツッコミどころ満載なネタが準備されていたとは予想もしませんでした。

正月から言いたいこと言う新聞広告。

— 近畿大学 (@kinkidaigakuPR) 2017年1月2日

今年もがっつり出しときました。

ツッコミ、失笑ドーンと来い。#早慶近 pic.twitter.com/NheER8Rpmt

※編集後記

みなさん、サンキュータツオさんと藤巻准教授の分析はいかがでしたでしょうか? 彼らの言っていることがその通りなのかどうかは、ここでは触れないでおきます(笑)

近大のこれまでの広告キャッチコピーはこちらのページでご覧いただけますので、ぜひ覗いてみてください。by 近畿大学広報部

この記事をシェア